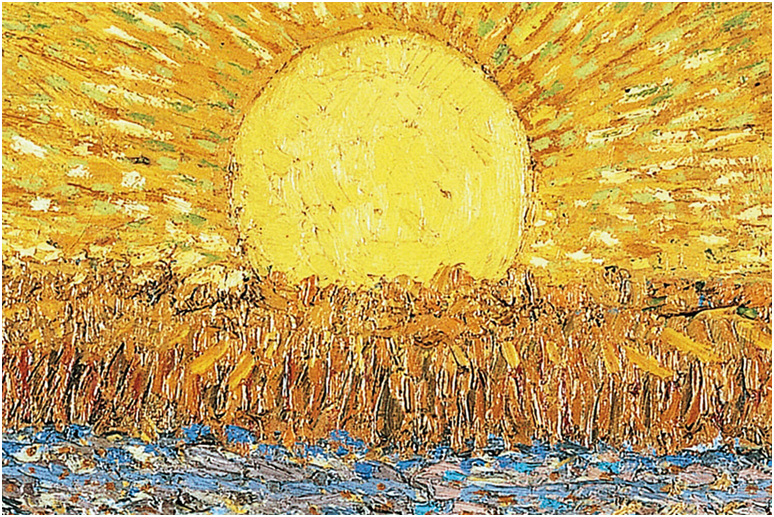

Il suo volto brillò come il sole

Scritto da MARIA NISII.

E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce (Mt 17,2)

e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche (Mc 9,3)

E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante (Lc 9,29)

Nell’episodio della trasfigurazione di Gesù troviamo il dettaglio del volto “raggiante”, che i sinottici esprimono come di consueto con diverse sottolineature. Il volto brilla come il sole (Matteo) o cambia semplicemente di aspetto (Luca), ma stranamente ci si ferma di più a riferire la trasformazione delle vesti divenute candide come luce (Matteo), candide e sfolgoranti (Luca), splendenti e bianchissime da far concorrenza a qualunque lavandaio presente sulla faccia della terra (Marco). Come se le vesti fossero un riferimento più accettabile rispetto al volto: in Marco infatti nulla si dice del volto, mentre tutta l’attenzione è sulle vesti, rese in forma iperbolica.

Di fatto il secondo vangelo trasferisce, per metonimia, la percezione della “metamorfosi” dal volto alle vesti, come a suggerire un’immagine più facilmente comprensibile al suo lettore. Ma persino su questa chiede di fare uno sforzo ulteriore: non ci sarà niente nell’esperienza umana capace di dare la misura di quanto è avvenuto. Il piano di riferimento non è terrestre, appartiene al sovrannaturale.

Rispetto a Marco, Luca aggiunge il cambiamento d’aspetto senza tentare neppure di descriverlo. È quindi solo Matteo a restituire la luminosità del volto di Gesù, una scelta che può derivare dal fatto che il Gesù del primo vangelo è spesso raccontato nell’accostamento a Mosè, e in questo caso al Mosè dal volto raggiante che scende dal Sinai. Il rinvio è naturalmente efficace a far notare la differenza qualitativa: il volto di Mosè resta illuminato di riflesso, mentre quello di Gesù diventa un volto di luce come un carattere suo proprio che sul Tabor viene rivelato.

Di fronte a un volto di luce non si riesce a reggere lo sguardo: la luce acceca e la sua visione è insostenibile. Il volto trasfigurato si dà alla visione, ma in quanto accecante ne inibisce la visibilità. Se è la natura divina di Gesù che la trasfigurazione fa emergere, quella natura risulta al di là del visibile e del dicibile. È trascendente in senso letterale, in quanto supera la conoscenza umana, le sue forme espressive e tutte quelle capacità necessarie ad accedere a una novità bisognosa di essere interpretata con le categorie del noto.

È allora una rivelazione che si offre nel segno dell’incomprensibile. L’episodio della trasfigurazione è infatti preceduto dalla confessione di Pietro a Cesarea di Filippo e al primo annuncio di passione-morte-resurrezione, dove è appunto in gioco l’incomprensibile e l’inaccettabile. È probabilmente per questa ragione che nel Gesù di Nazareth di Zeffirelli durante la scena della confessione di Pietro, il Maestro è avvolto da un alone di luce e annebbiato dal fumo del fuoco acceso nella notte. Un modo cinematografico per rendere l’idea del mistero, secondo una scelta ardita e non necessariamente apprezzabile (sia dal punto di vista teologico che estetico), ma significativa nel suo tentativo di dire l’indicibile, oltre a chiarire il legame con quello che seguirà.

https://www.youtube.com/watch?v=iD66Hcwgzos

Il mistero di Dio va oltre, è trascendente, ma è anche lì di fronte ai tre discepoli. È un volto umano sebbene l’umanità non basti a definirlo. È il Dio trascendente dell’Antico Testamento, quel Dio che si è rivelato a Mosè nel roveto ardente e a Elia nella brezza leggera (non casualmente i due che compaiono ai lati di Gesù). Ma è soprattutto un Dio che diventa “volto”, un volto costantemente desiderato e cercato dall’uomo biblico, che si muove tra fiducia e crisi, fede e dubbio, fermezza e timore.

Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;

il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto

(Salmo 26,8-9)

Il desiderio di “vedere il volto” è infatti un motivo biblico ricorrente, esemplarmente espresso nei Salmi:

Quando verrò e vedrò il volto di Dio? (Sal 42,3)

Si tratta di un desiderio alquanto ardito, tanto che persino a Mosè Dio aveva detto: “tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo” (Es 33,20). Eppure sappiamo che qualche versetto prima era scritto: “Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro” (Es 33,11). Ma la Bibbia è anche questo, un intreccio di tradizioni raramente armonizzate, che non teme la contraddizione. E dunque il tema della ricerca del volto ci riconsegna anche questo desiderio contraddittorio e impossibile di vedere l’invisibile.

Se il riflesso sul volto di Mosè è il risultato di quel sostare alla presenza del Signore, è interessante notare come non sia un unicuum nell’universo biblico. Lo troviamo infatti nelle invocazioni dell’orante, che lo chiede come grazia:

sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,

salvami per la tua misericordia

(Sal 31,17 – anche in Sal 67,2; Dn 9,17 e Nm 6,24-5)

Quando Dio acconsente alla richiesta rivelando la sua bontà, il suo volto “splende” su colui che lo cerca. La luce del volto di Dio è inoltre segno della Sua parola di amore, della Sua bontà che irradia nel fedele un senso di pienezza e di gioia:

Non con la spada, infatti, conquistarono la terra,

né fu il loro braccio a salvarli;

ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto,

perché tu li amavi. (Sal 44,4)

Guardate a lui e sarete raggianti… Gustate e vedete che buono è il Signore (Sal 34,6.9)

L’aggettivo “raggiante” nella lingua corrente indica un carattere luminoso e solare, effetto di una gioia visibile in quanto lasciata trasparire, irradiare. Si potrebbe fare il passaggio ulteriore di una gioia contagiosa, anche se negli altri può trasmettersi solo come riflesso (!).

Per gran parte di noi, c’è solo l’inatteso

Momento, il momento dentro e fuori dal tempo,

L’accesso di distrazione, perso in un raggio di luce del sole,

Il selvatico timo non visto, o il fulmine invernale

O la cascata, o la musica udita così profondamente

Che non è udita per nulla, ma tu sei la musica

Finché la musica dura. Questi sono solo cenni e supposizioni,

È preghiera, osservanza, disciplina, pensiero e azione.

Il cenno a metà colto, il dono a metà compreso, è l’Incarnazione.

(T.S. Eliot, Quattro quartetti, The Dry Salvages, V)

Gli artisti non hanno mai temuto di fissare il sole. E nessuno poi come poeti e pittori. Il desiderio umano di vedere e conoscere oltre se stessi, secondo T.S. Eliot, è possibile per grazia, come qualcosa che si riceve in uno stato interiore che passa dalla contemplazione del mondo naturale. L’illuminazione che si riceve può essere fuggevole (solo cenni e supposizioni), perché va accompagnata da un cammino fatto di preghiera, osservanza, disciplina, pensiero e azione. Ma il mistero a cui conduce è l’Incarnazione!

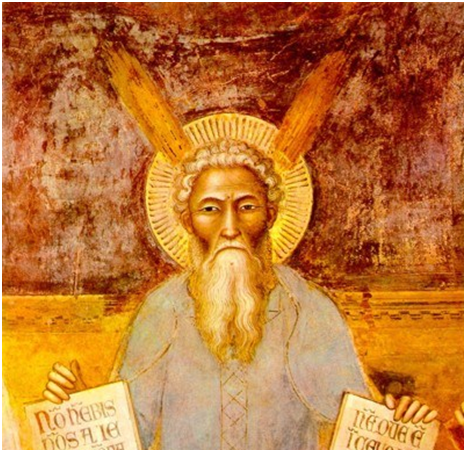

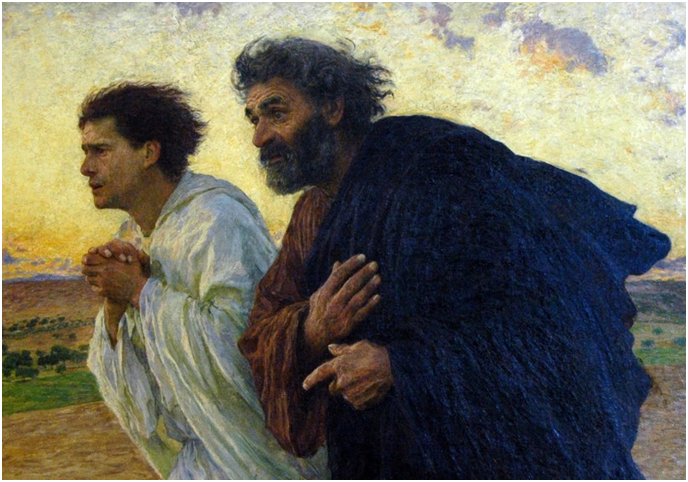

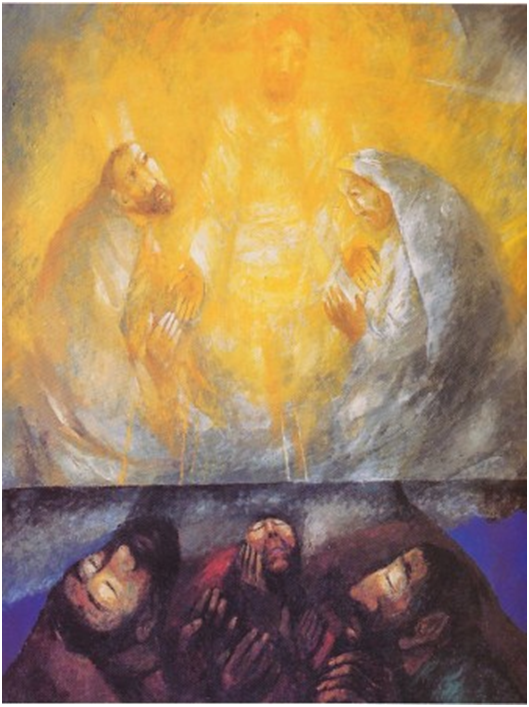

Il volto raggiante di Gesù sul monte della trasfigurazione è quel cenno a metà colto, dono a metà compreso. E il desiderio di sostare (Pietro) convive con l’impossibilità di comprendere e vedere. Come la rappresentazione di Sieger Köder mostra, distinguendo cromaticamente la tavola nelle due parti, divina e umana, che lì s’incrociano. Il giallo luce rende sfuocato il volto di Gesù, che risulta appena percepibile, riverberandosi nei volti e nelle mani di Elia e Mosè. Ed è solo colui che un tempo ha parlato “faccia a faccia” con Dio ad alzare ora lo sguardo. Elia sa senza guardare e i tre discepoli in basso, con gli occhi chiusi, possono intuire ma non certo capire. Almeno non ancora.

La rivelazione avvenuta sul Tabor mantiene la sua forza dirompente nel segno della speranza: “Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia” (1Cor 13,12). Una speranza descritta nell’immagine della Gerusalemme celeste di Apocalisse, in cui i servi di Dio e dell’Agnello “vedranno il suo volto” (Ap 22,4). Per questo:

Non vi sarà più notte

e non avranno più bisogno di luce di lampada,

né di luce di sole,

perché il Signore Dio li illuminerà”(v. 5).

________________________________

- In copertina: Raffaello, Trasfigurazione (1518-20)