Tito, un testamento di cinquant’anni fa

Scritto da LORENZO CUFFINI,

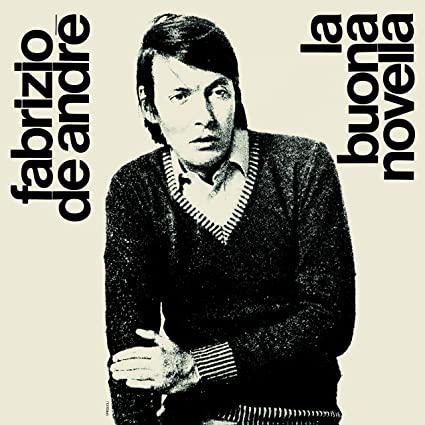

Cinquant’anni sono trascorsi da quel 1970 in cui usciva l’album forse più celebrato, e in un certo senso anche più datato, di Fabrizio De Andrè, La buona novella. Il disco in cui lo sguardo – per qualche aspetto di sapore evangelico – con cui il cantautore canta il mondo e le cose, si confronta direttamente con il modello originale, con il Vangelo vero e proprio, prendendone di petto personaggi e temi. Naturalmente De André lo fa a modo suo: senza genuflettersi, senza abbassare il capo, senza alcun timore reverenziale né devozioni precostituite; piuttosto a muso duro, con la dimestichezza confidenziale e ruvida di chi non è abituato a mandarle a dire. Insomma senza rinunciare a nessuna polemica o alle rivendicazioni che ribollono nei testi delle sue canzoni, che risuonano anche qui. Perché anche qui è sempre il mondo degli ultimi che lo attira: quei personaggi spesso travolti dalla vita, magari vittime della “ cultura dello scarto” di cui parlerà papa Bergoglio cinquant’anni dopo. E’ sempre in nome e per conto loro, che spesso non hanno voce, che De André leva alta la sua.

Quando cinque anni fa, come Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, ci ponemmo il problema di scegliere una canzone de La buona novella da inserire nella scaletta del concerto organizzato in occasione della grande Ostensione della Sindone, ci trovammo tutti d’accordo nello scegliere “Il testamento di Tito”. Il concerto era “SinGdone: uomo, tra noi” e si proponeva appunto di scandagliare – attraverso brani pop , rock, cantautoriali – in che modo gli artisti avessero colto il filo della fratellanza Dio-Uomo, reso in modo così potentemente visivo dalla immagine del telo di Torino. In questo senso, il “testamento di Tito”, rappresentava una occasione perfetta. Intanto , era “ messo in bocca” a uno dei ladroni, per la precisione a quello cosiddetto buono ( secondo la tradizione più conosciuta chiamato Dismas, qui Tito) e dunque a uno di quelli a cui capitò la sorte di condividere con Dio il momento più terreno e squisitamente umano che esista: quello della morte. Poi c’era il fatto che quella sorte condivisa, feroce tragedia per la cronaca, diventa stupefacente gloria, per la fede: tanto che secondo il Vangelo, è proprio lui, quel “ladrone”, il primo santo della Storia, colui che sente dalla voce stessa di Cristo morente insieme a lui, l’annuncio della sua salvezza: “ canonizzato” in diretta dal legno della croce, potremmo dire secondo i linguaggi televisivi odierni. La morte fianco a fianco con i due disgraziati ( “lo crocifissero, uno a destra, l’altro a sinistra e Gesù nel mezzo”) è per così dire la prova provata della condivisione della natura umana da parte del Dio dei cristiani. Lì, come in nessun altro momento e in nessun altro luogo, davvero Dio, il creatore dell’Universo e il Signore della storia, diventa “ uomo, fra noi”. Infine, c’era il modo in cui De André racconta questa crocifissione, parallela e simultanea rispetto a quella con la C maiuscola: fortemente provocatorio , in senso positivo, all’orecchio di un credente in Cristo. Perché in quel momento ultimo, definitivo, radicale, Tito rivive la sua vita: facendo veramente, a modo suo, un testamento delle sue esperienze. E lo fa ripercorrendo, come tappe di una via crucis amara e vicinissima alla parola fine, le regole del decalogo, i Comandamenti che tutti noi conosciamo e ripetiamo e sentiamo ripetere fin da bambini. Dando così – comunque se ne pensi – uno scossone alla nostra attenzione, magari appannata dai “ lo so già” e dalla abitudine. Aggiungo, in questa sede, dove si parla di ri-scritture di Scrittura, che così facendo, per bocca del “ suo” ladrone, De André opera una riscrittura bella e buona dei Dieci Comandamenti. Intendiamoci: ri-scrittura estrema, eterodossa, quasi sempre un rovesciamento , un controcanto puntuale fatto in ottica strettamente laica e terrena, piena di scherni, di rabbia e di ironia amara e graffiante. Tanto che, a prima vista, non rimane nulla, in De André, che permetta di parlare di “ buon” ladrone.

Spesso mi ha fatto pensare

Genti diverse venute dall’est

Dicevan che in fondo era uguale

E non mi hanno fatto del male

Credevano a un altro diverso da te

E non mi hanno fatto del male

Non nominarlo invano

Con un coltello piantato nel fianco

Gridai la mia pena e il suo nome

E non ascoltò il mio dolore

Ma forse era stanco, forse troppo lontano

Davvero lo nominai invano

E onora anche il loro bastone

Bacia la mano che ruppe il tuo naso

Perché le chiedevi un boccone

Non ho provato dolore

Quanto a mio padre si fermò il cuore

Non ho provato dolore

Facile per noi ladroni

Entrare nei templi che rigurgitan salmi

Di schiavi e dei loro padroni

Sgozzati come animali

Senza finire legati agli altari

Sgozzati come animali

Che bontà d’animo ci sarebbe infatti nel suo Tito? In lui c’è è piuttosto il consuntivo disincantato e squallido, ma non privo di una sua orgogliosa dignità rivendicata, di chi ha condotto una esistenza “ ai limiti” – e decisamente oltre – di cui non si nasconde nessuna macchia. Ma c’è anche la critica, feroce fino allo sberleffo, la condanna senza appello per l’altra metà del mondo, per i “perbene” ( o perbenisti?), per i sedicenti giusti ( o benpensanti?) , per gli idolatri della giustizia, che non conoscono, né men che meno vivono, la misericordia. In fin dei conti, è come se Tito, davanti quell’uomo che gli è crocefisso insieme, e che poche ore prima si è pubblicamente confessato Dio, rovesciasse tutta la bile della sua “ storia sbagliata”, per citare un’altra celebre canzone dello stesso autore. Come a dirgli: guarda a cosa sono serviti i tuoi comandamenti!

E forse io l’ho rispettato

Vuotando, in silenzio, le tasche già gonfie

Di quelli che avevan rubato

Quegli altri nel nome di Dio

Ma io, senza legge, rubai in nome mio

Quegli altri nel nome di Dio

Cioè non disperdere il seme

Feconda una donna ogni volta che l’ami

Così sarai uomo di fede

E tanti ne uccide la fame

Io, forse, ho confuso il piacere e l’amore

Ma non ho creato dolore

Se del cielo vuoi essere degno

Guardatela oggi, questa legge di Dio

Tre volte inchiodata nel legno

E un ladro non muore di meno

Guardate la fine di quel nazzareno

E un ladro non muore di meno

E aiutali a uccidere un uomo

Lo sanno a memoria il diritto divino

E scordano sempre il perdono

E no, non ne provo dolore

Ho spergiurato su Dio e sul mio onore

E no, non ne provo dolore

Non desiderarne la sposa

Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi

Che hanno una donna e qualcosa

Non ho provato dolore

L’invidia di ieri non è già finita

Stasera vi invidio la vita

Poi, un sommesso colpo di scena. Proprio alla fine, dopo aver riscritto, quasi distruggendoli uno per uno, gli articoli del Decalogo, Tito approda improvvisamente e, almeno per me, inaspettatamente, a una dimensione diversa, a una “ bontà” implicita e non detta che ne fa- anche nella prospettiva della canzone- per davvero un uomo rinnovato: quello che riesce, dopo aver recriminato e inveito per tutte le strofe su se stesso e sulla sua disperata condizione, a dimenticarsi di sé , a guardare quell’altro poveraccio che gli pende a fianco, sul punto di crepare insieme a lui.

Ma adesso che viene la sera ed il buio

mi toglie il dolore dagli occhi

e scivola il sole al di là delle dune

a violentare altre notti:

io nel vedere quest’uomo che muore,

madre, io provo dolore,

Nella pietà che non cede al rancore,

madre, ho imparato l’amore.

Il dolore e l’amore, i due elementi protagonisti e misteriosamente, scomodamente, scandalosamente protagonisti della Redenzione e del Calvario, fanno irruzione negli ultimi quattro versi del testo, squarciano l’orizzonte chiuso fino a quel momento, e , partendo da una dimensione tutta umana e tutta terrena ( senza segni e nomi di fede e religione, per intendersi ) approdano alla Salvezza. Ho imparato l’amore: e al nostro orecchio, che cosa, anzi Chi è Dio, se non Amore? Per struggente dolcezza, in maniera altrettanto inattesa in questi ultimi versi cambia l’interlocutore di Tito , che diventa, esplosivamente , “ madre”. Già, ma quale madre? Madre di chi? Quella di Tito, che ricevebbe così la confessione ultima e quasi commossa del figlio morente? O la Madre per antonomasia, Maria, sconvolta ai piedi della croce di Gesù, cui Tito si rivolgerebbe per consegnare ( invece che a Gesù) la sua “conversione” di cuore? Il testo non lo dice. E questo silenzio, questa duplice possibilità , è come un’altra tessera nella costruzione della comunione di destini tra Uomo e Dio, che si sprigiona, implicita, dal finale tutto senza maiuscole di questa canzone: perché la madre di un condannato che ha i minuti contati , anche se non è la sua, è madre, e basta.

_____________________________________________

- In copertina : Mattia Trotta, Il Buon Ladrone, (scultura in filo metallico e ferro )

- “SINgDONE: uomo, tra noi” , 2015, concerto-reading del MARCO NIELOUD ENSEMBLE , organizzato dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, in occasione dell’Ostensione della S.Sindone.