Riscrittura a puntate per l’estate.

Scritto da MARIA NISII.

Mentre tutti vanno a festeggiare la fine della guerra, Mendel decide di rallegrarsene a modo suo e mette sul piatto un disco appena arrivato. Questa musica però lo commuove. E appena torna l’amico gliene chiede il titolo, per scoprire che si chiama “La canzone di Menuchim”: Mendel si sente mancare e piange per la prima volta dopo tanto tempo (163).

Arriva anche il tempo dei preparativi per la Pasqua. In Mendel qualcosa è cambiato e solo l’amico collega quel cambiamento alla nuova musica. Nulla poteva ancora mortificarlo perché era stato umiliato dal cielo (166), eppure si offende per il gridare della moglie del suo ospite e ancor più quando si accorge che per molto tempo tutti lo avevano chiamato “solo” Mendel per umiliarlo (171) – “ora invece si ridono di me i più giovani di me in età”(30,1); “Così son diventato ludibrio dei popoli, sono oggetto di scherno davanti a loro”(17,6).

Mentre progetta di ritornare in patria, dopo aver ripreso possesso dei risparmi della moglie nascosti sotto l’asse della sua vecchia casa, alcuni vicini gli danno la notizia che un nuovo genio della musica, un certo AlexejKossak (il cognome di sua moglie) lo sta cercando. Mendel ne vede la foto e non lo riconosce, ma quegli occhi lo rendono allegro, “tutto sapevano, il mondo vi si rispecchiava… Li ha già visti… erano gli occhi dei profeti. Uomini ai quali Dio stesso ha parlato, hanno questi occhi. Tutto sanno, nulla tradiscono, la luce è in loro” (174).

Durante la celebrazione della Pasqua Mendel si lascia trascinare dalla melodia che tutti cantano, che in qualche modo lo ridispone favorevolmente verso il cielo, “come se fosse quasi riconciliato con il suo piccolo destino” (176) – sta iniziando il suo riavvicinamento a Dio.Arriva infine il momento di aprire la porta per far entrare il profeta Elia, ma subito dopo averla chiusa tutti sobbalzano per un suono improvviso:qualcuno bussa alla porta.E’ lo straniero che cercava Mendel e che viene invitato a sedere.

Tra i commensali aleggia l’attesa di un miracolo, ma la celebrazione deve andare avanti e i padroni di casa la accelerano – con fretta poco solenne – per lasciare spazio al nuovo venuto. Non appena possibile gli si dà la parola e lui, con lentezza tra il solenne e la suspence, risponde alle domande rivelando qualcosa di sé solo dopo aver chiesto degli altri familiari. Le sue parole “aleggiano” – come spirito – nella stanza, dove si sta facendo buio – segno del mistero che l’uomo porta con sé.

Mendel non ha il coraggio di chiedere notizie di Menuchim; ci pensa per lui l’amico. Si, è vivo – risponde infine dopo una pausa. Il ritmo rallenta – Roth è maestro dei ritardi -, Mendel viene preso dal riso e poi dal pianto. La rivelazione avviene però improvvisa con la risposta alla domanda: dov’è ora? “Io sono Menuchim” (185)[1], le candele vacillano e il padre gli cade in ginocchio, iniziando a baciarlo ovunque e tastandone il volto come un cieco. Il figlio gli dice “Alzati!” (il verbo della resurrezione), lo solleva e se lo mette sulle ginocchia come un bambino. Non è un riconoscimento, ma una rivelazione, di cui “La canzone di Menuchim” era stata vera annunciazione. Sulle ginocchia del figlio, Mendel bisbiglia la profezia del rabbi a Deborah: Mendel è stato risuscitato dal figlio, a sua volta un rinato – con la musica, una sinfonia che si portava dentro e che ora suona nelle sue parole che, come spirito, aleggiano sui presenti.

La riabilitazione di Mendel. La moglie di Showronnek prende improvvisamente a trattarlo con tutti i riguardi che aveva perduto – richiamo a Gb 42,11. Showronnek corre a chiamare gli altri amici, che erano andati a consolarlo nel tempo dell’afflizione e tutti ora gioiscono con lui: “grandi sono i miracoli che l’Eterno compie ancora oggi, come alcune migliaia di anni fa. Lodato sia il suo nome!” (186-7), dice lo stesso Menkes che ne aveva già sostenuto l’impossibilità (152) – anche qui, come in Giobbe, gli amici fanno una magra figura.

Prima di partire con il figlio, Mendel stacca dal chiodo il sacchetto con gli oggetti per la preghiera. E quando Menuchim gli chiede se può compiere quel viaggio in giorno di festa, Mendel dimostra una nuova saggezza e, come Giobbe confessava “riconosco che tutto tu puoi…” (42,1ss), ora Mendel dice: “gravi peccati ho commesso, il Signore ha chiuso gli occhi… E’ così grande, che la nostra cattiveria diventa piccolissima” (187). Così di fronte al mare sfida anche la proibizione di togliersi il berretto dalla testa.

“Giobbe morì vecchio e sazio di giorni”(42,17) – “Mendel Singer, dopo una lunga vecchiaia passerà nella braccia della buona morte, circondato da molti nipoti e “sazio di vita”, come sta scritto in Giobbe” (193), pensa Mendel di fronte al mare, dove l’ha portato il figlio.

L’unico ricordo che è rimasto a Menuchimdegli anni vissuti in famiglia è il padre che batte contro il bicchiere e la canzoncina che gli cantava;della madre il senso di calore. Ora è sposato e ha due figli – Mendel ne benedice la foto come Giacobbe i figli di Giuseppe.

Menuchimdichiara di volersi occupare di Mirjam e delle ricerche di Jonas – ha infatti saputo che è vivo. A Mendel sembra che ormai ogni miracolo sia possibile e si addormenta tranquillo: “si riposò dal peso della felicità e dalla grandezza dei miracoli” (195).

(Fine.)

____________________________________

[1]“io sono” è l’autoaffermazione divina tipica del quarto vangelo che richiama il nome divino di Es 3,14

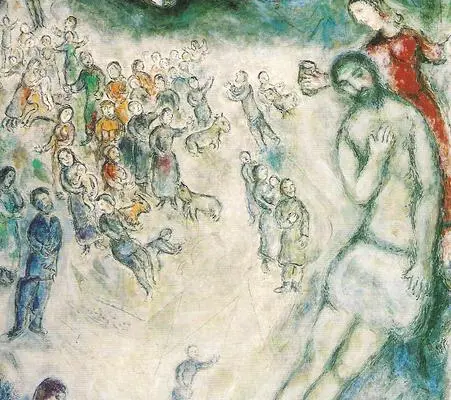

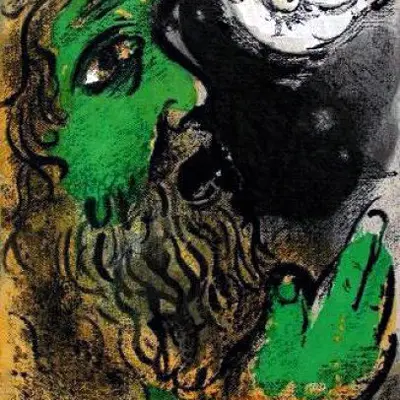

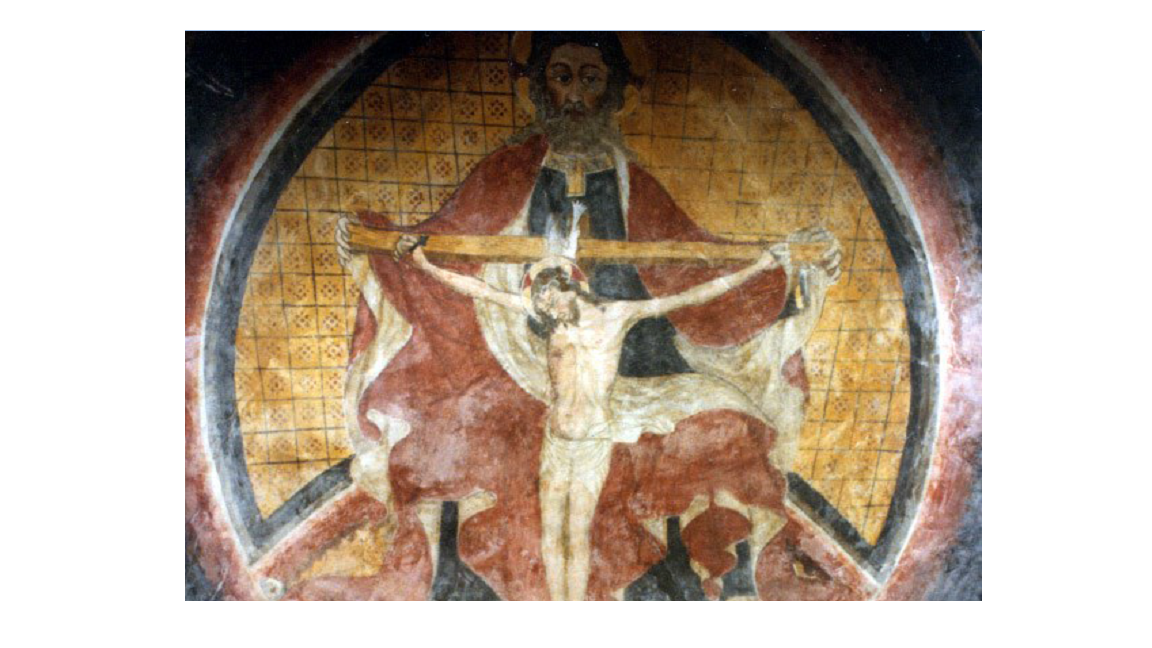

- In copertina: Marc Chagall, Giobbe.

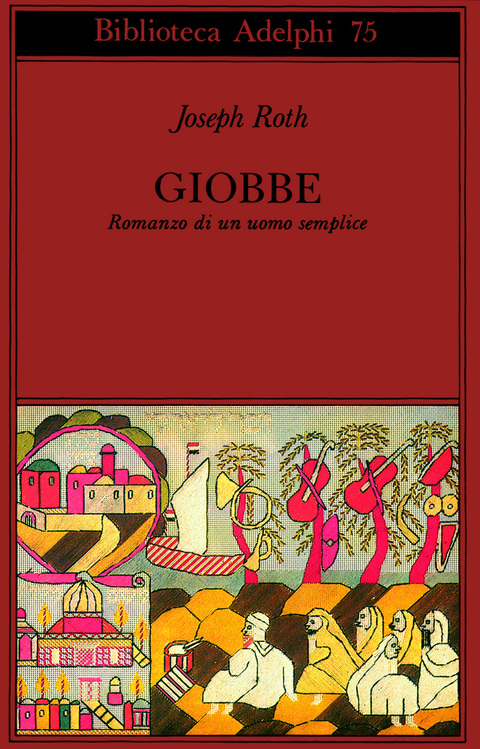

- Testo di riferimento: Joseph Roth, Giobbe. Romanzo di un uomo semplice, Adelphi, Torino, 2003 [ed. or. 1930].