Scritto da Maria Nisii

“Ho cominciato le mie considerazioni mettendo in rilievo l’analogia tra la storia di Agar e di Ismaele mandati nel deserto e quella di Abramo che si allontana insieme a Isacco convinto di doverlo sacrificare. Volevo dimostrare che in realtà Abramo è chiamato a sacrificare entrambi i figli, e che in tutt’e due i casi il Signore manda un angelo che nel momento cruciale interviene per salvare il figlio” (M. Robinson, Gilead, Einaudi, 2008, pag. 134)

Il pastore John Ames, protagonista del romanzo di Marilynne Robinson, cerca nelle Scritture un senso ai propri timori. Anziano e consapevole di aver poco da vivere, teme per la giovane moglie, sposata in tarda età, e il figlio piccolo. Il sapere che li lascerà con pochi mezzi e senza la protezione di una famiglia richiama alla sua memoria il racconto di Agar e Ismaele. Come Abramo, Ames sente di star abbandonando la propria famiglia nel deserto. Come Abramo, Ames è vecchio e quel figlio gli è tanto più prezioso. Come Abramo, Ames deve confidare nella provvidenza divina, perchè: “cedere il figlio richiede una grande fede, la convinzione che Dio rispetterà l’amore dei genitori nei suoi confronti assicurando che ci saranno davvero angeli in quel deserto”.

In Gilead i padri delle tre generazioni di pastori narrati al figlio nel diario-testamento che è questo romanzo devono in misura diversa attraversare lo spazio del deserto, dentro e fuori la metafora. Il paesaggio americano in cui la vicenda è ambientata lo contiene, appena oltre la prateria in cui gli uomini hanno tirato su insediamenti urbani più o meno stabili nel tempo. Così Gilead – nuova Galaad biblica, città di profeti (1Re 17,1) e del balsamo di guarigione (Ger 8,22) – fondata dall’entusiasmo dei padri per la causa antischiavista, si sta trasformando in un nuovo deserto, abbandonata da chi non prova più quell’antico coraggio, dimentico del suo passato glorioso. Prima il nonno e poi il padre di Ames hanno lasciato Gilead, come inevitabilmente sarà pure il destino del pastore: i padri vecchi, alla fine, devono “consegnare il figlio al deserto”. Come Abramo era stato mandato nel deserto, abbandonando la casa del padre, così la vicenda di ogni generazione riproduce quel motivo primigenio, che dice separazione e sacrificio. Per separarsi e costituirsi, per lasciare che il figlio si separi e si costituisca, quel sacrificio dell’abbandono è indispensabile e fondante.

“Ho chiesto perché il Signore avrebbe ordinato al mite Abramo di compiere due gesti all’apparenza tanto crudeli: mandare un figlio e sua madre nel deserto, e prenderne un altro e legarlo su un altare come per immolarlo” (135). Se la narrazione biblica ci appare oggi tanto crudele è solo perché, erroneamente, la riteniamo avulsa dalla realtà. Attestazione di una pratica che voleva contribuire a debellare, il sacrificio di Isacco non smette di parlarci nella misura in cui vi riconosciamo la violenza e i soprusi di cui i bambini sono sempre stati e continuano a essere vittime, come Ames suggerisce ricordando che la Bibbia non approva proprio in quanto “il figlio è affidato alle cure provvidenziali di Dio” e ancor più per le parole di Gesù: “Se qualcuno offende questi fanciulli, sarebbe meglio per lui che una macina gli fosse legata intorno al collo e fosse gettato in mare” (Lc 17,2; Gilead, pag. 136).

Ma dice ancora Ames: “Il Signore può chiedere: “Quale uomo di voi se il figlio gli chiedesse pane, gli darebbe una pietra?” E si tratta di una domanda retorica. Tutti sanno per esperienza che tra noi ci sono parecchi padri che maltrattano i figli o li abbandonano” (pag. 135). Ames, pastore esegeta, indica una via per superare l’impasse iniziale: l’affidabilità di un Dio che esige il sacrificio del figlio e di un padre che accetta di compierlo, una mancata affidabilità che sembra a suo modo fondare la dissoluzione della figura paterna per i figli dei nostri giorni. È allora possibile comprendere il volto di Dio che appare in quel brano senza le parole di Gesù? È possibile comprendere il gesto di Abramo senza tenere conto che, se ci turba, è proprio perché quei figli siamo sempre e ancora disposti a sacrificarli?

Ames non risponde. E forse è ben che certe domande restino inevase, sospese, perchè ciascuno se ne impossessi e le porti dentro come traccia di un’inquietudine capace di dare frutto. Come ogni domanda, anche la riscrittura si fonda e a sua volta crea una nuova apertura, una breccia in cui altri possano trovare ispirazione. Chiudiamo così questo affondo attorno a Gen 22 con la riscrittura di Francesco De Gregori di Story of Isaac di Leonard Cohen, segno del potenziale inesauribile delle narrazioni bibliche.

Francesco De Gregori, La casa di Hilde

https://www.youtube.com/watch?v=-oC7YGEgaBo

L’ombra di mio padre due volte la mia,

lui camminava e io correvo,

sopra il sentiero di aghi di pino,

la montagna era verde.

Oltre quel monte il confine

oltre il confine chissà,

oltre quel monte la casa di Hilde.

Io mi ricordo che avevo paura,

quando bussammo alla porta,

ma lei sorrise e ci disse di entrare,

era vestita di bianco.

E ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto,

Hilde nel buio suonava la cetra.

E nella notte mio padre dormiva,

ma io guardavo la luna,

dalla finestra potevo toccarla,

non era più alta di me.

E il cielo sembrava più grande

ed io mi sentivo già uomo.

Quando la neve scese a coprire la casa di Hilde.

Il doganiere aveva un fucile

quando ci venne a svegliare,

disse a mio padre di alzare le mani

e gli frugò nelle tasche.

Ma non trovò proprio niente,

solo una foto ricordo.

Hilde nel buio suonava la cetra.

Il doganiere ci strinse la mano

e se ne andò desolato,

e allora Hilde aprì la sua cetra

e tirò fuori i diamanti.

E insieme bevemmo del vino

ma io solo mezzo bicchiere.

Quando fu l’alba lasciammo la casa di Hilde.

Oltre il confine, con molto dolore,

non trovai fiori diversi,

ma sulla strada incontrammo una capra

che era curiosa di noi.

Mio padre le andò più vicino

e lei si lasciò catturare,

così la legammo alla corda e venne con noi.

Leonard Cohen, Story of Isaac

https://www.youtube.com/watch?v=Zp3K6Dtpjgw

The door it opened slowly,

my father he came in,

I was nine years old.

And he stood so tall above me,

his blue eyes they were shining

and his voice was very cold.

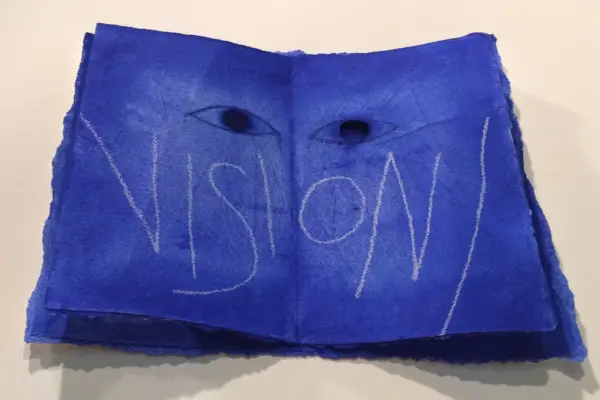

He said, «I’ve had a vision

and you know I’m strong and holy,

I must do what I’ve been told».

So he started up the mountain,

I was running, he was walking,

and his axe was made of gold.

Well, the trees they got much smaller,

the lake a lady’s mirror,

we stopped to drink some wine.

Then he threw the bottle over.

Broke a minute later

and he put his hand on mine.

Thought I saw an eagle

but it might have been a vulture,

I never could decide.

Then my father built an altar,

he looked once behind his shoulder,

he knew I would not hide.

You who build these altars now

to sacrifice these children,

you must not do it anymore.

A scheme is not a vision

and you never have been tempted

by a demon or a god.

You who stand above them now,

your hatchets blunt and bloody,

you were not there before,

when I lay upon a mountain

and my father’s hand was trembling

with the beauty of the word.

And if you call me brother now,

forgive me if I inquire,

«Just according to whose plan?»

When it all comes down to dust

I will kill you if I must,

I will help you if I can.

When it all comes down to dust

I will help you if I must,

I will kill you if I can.

And mercy on our uniform,

man of peace or man of war,

the peacock spreads his fan.