Scritto da MARIA NISII.

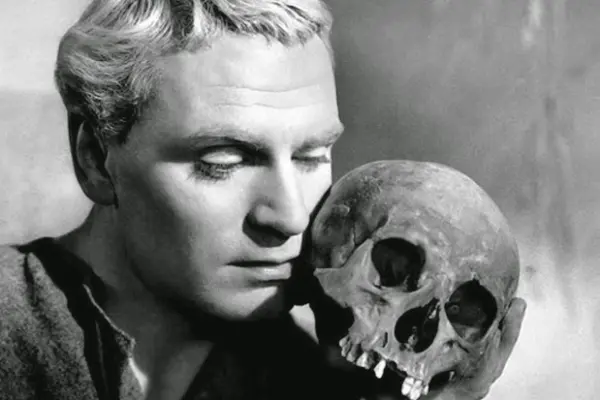

Mentre combatte contro il desiderio autodistruttivo e la richiesta di vendetta che gli proviene dal fantasma del padre (morto nel sonno per mano del fratello), il principe Amleto esprime i propri dilemmi nei monologhi che hanno reso celebre la tragedia e il suo personaggio, assunto a simbolo dell’uomo moderno a cui contribuisce ad aprire la strada. All’inizio del 1600 Amleto sottopone al dubbio l’eredità del passato, offrendo un’immagine drammatica della coscienza moderna che solleva le grandi domande sull’uomo, sul mondo, su Dio:

“Che opera d’arte è l’uomo, quanto nobile nella sua ragione, quanto infinito nelle sue facoltà, nella forma e nel movimento, quanto appropriato e ammirevole nell’azione, quanto simile a un angelo nell’intendimento, quanto simile a un dio: la bellezza del mondo, il paragone degli animali. E tuttavia, per me, cos’è questa quintessenza di polvere?” (Atto II, scena 2).

In questo passaggio del monologo possiamo scorgere un rimando al Salmo 8 – a sua volta una riscrittura dei racconti della creazione:

4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,

la luna e le stelle che tu hai fissate,

5 che cosa è l’uomo perché te ne ricordi

e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

6 Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,

di gloria e di onore lo hai coronato:

7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,

tutto hai posto sotto i suoi piedi;

8 tutti i greggi e gli armenti,

tutte le bestie della campagna;

9 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,

che percorrono le vie del mare.

(Salmo 8)

In questo gioco di rimandi ci diverte ritrovare il monologo shakesperiano, tagliato e ricomposto, ma facilmente riconoscibile, in uno dei testi del soundtrack di un celebre film degli anni Settanta – Hairdi Milos Forman -, che evidentemente ha altre preoccupazioni e un’altra visione di uomo (un’opera d’arte?), ma che ad Amleto rimanda e indirettamente quindi pure alla Bibbia, dalla quale – supponiamo – non vorrebbe essere più lontano.

https://www.youtube.com/watch?v=JshdUZ5KRpo

Ma infine il potere del testo biblico sembra andare oltre le intenzioni di tanti autori, capace com’è di aprire a letture quasi inaudite: dall’uomo creato poco meno degli angeli all’uomo opera d’arte. Questa terza matrioska aperta, che voleva inevitabilmente assumere il volto del dubbio in quel questionare sulla bontà della tradizione passata, porta però con sé pure la fede nell’uomo creatura di Dio. Ci crede? Difficile e anzi molto improbabile. Ma le riscritture sono anche questo: incastrate una dentro l’altra, una che rimanda a un’altra come in un gioco di specchi. Quasi non si riesce a scorgerne l’origine. La Fonte però non è andata perduta, dall’ennesima matrioska è sempre possibile risalire: ricomponi il gioco e la troverai!

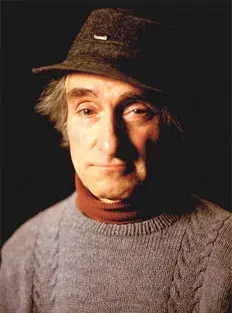

- In copertina: Laurence Olivier in Hamlet

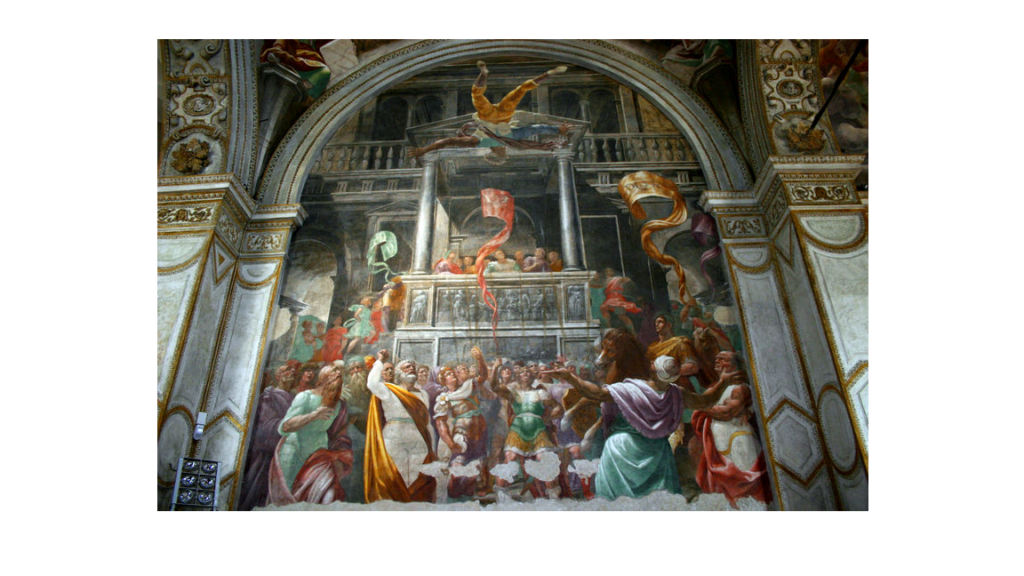

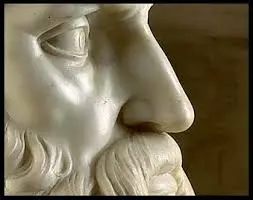

Mosè di Michelangelo, basilica di san Pietro in Vincoli, Roma.

Mosè di Michelangelo, basilica di san Pietro in Vincoli, Roma.