Scritto da NORMA ALESSIO.

I Vangeli della Natività hanno sempre suscitato notevole interesse anche dal punto di vista artistico. Nel medioevo erano normalmente inseriti nei cicli della passione, quali episodi significativi della venuta di Gesù.

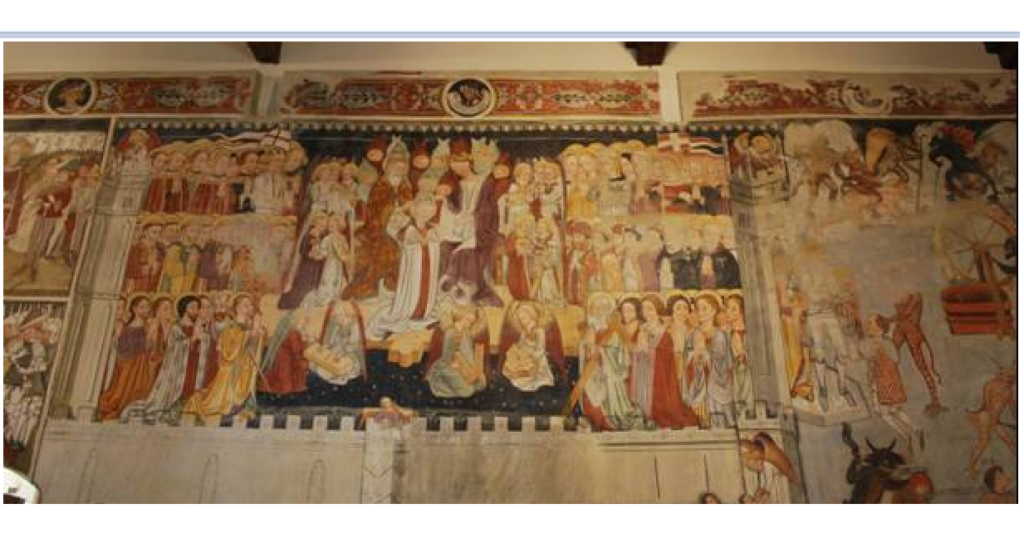

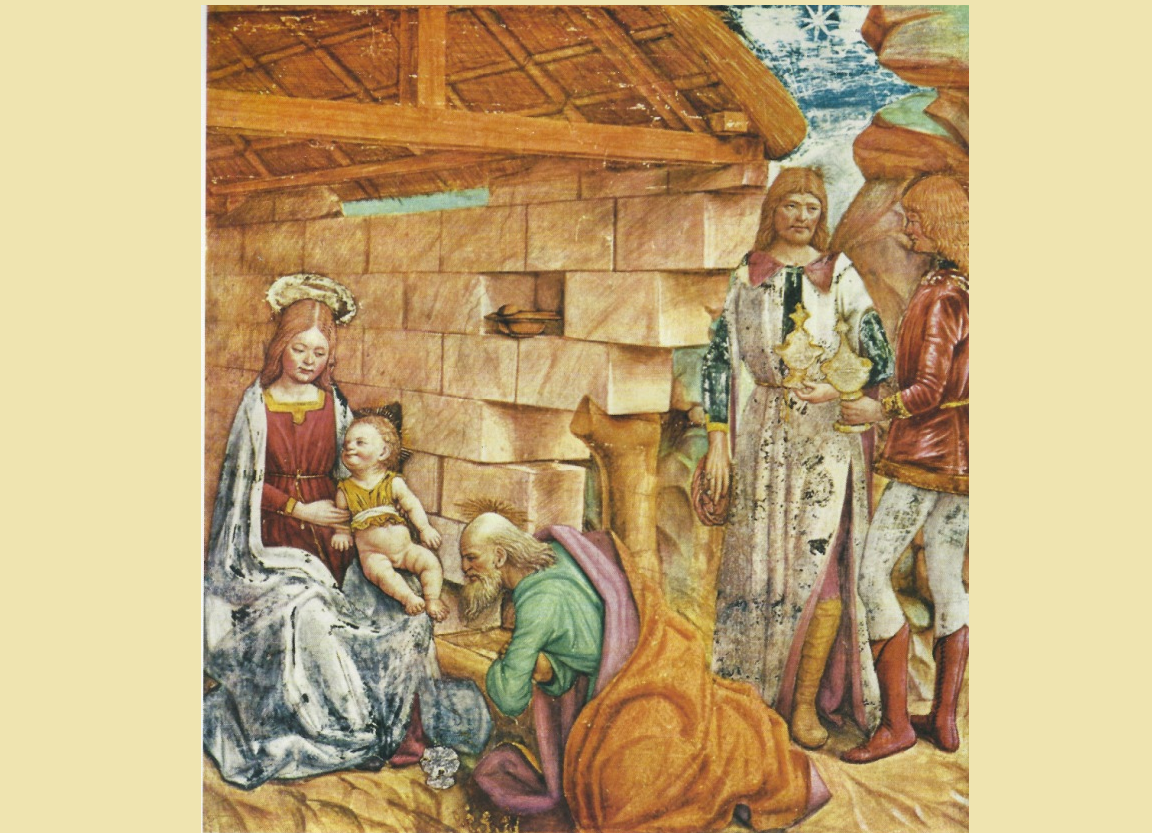

Gli artisti del passato hanno saputo esprimere la loro fede in Dio attraverso la pittura rendendola una forte testimonianza spirituale, corrispondente al livello della cultura biblica del loro tempo. L’episodio su cui ci soffermiamo è quello dell’Adorazione dei Magi dipinto da Martino Spanzotti nel ciclo di affreschi del 1485 nel tramezzo della chiesa conventuale di San Bernardino di Ivrea.

Questa scena, come le prime raffigurazioni di questo soggetto, è molto semplice e vuole sottolineare il carattere simbolico del viaggio dei Magi verso il Bambino: infatti comprende solo la Madonna con il Bambino sulle ginocchia, ormai non più in fasce e i Magi corrispondente alla descrizione dell’evangelista Matteo, l’unico che descrive l’arrivo dei Magi: “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra” (Mt 2,11).

Il testo ci parla della casa, non più quel luogo generico dove Gesù è nato, non è nominato Giuseppe né tantomeno la mangiatoia, il bue e l’asino, raffigurati dagli artisti solo raramente in questo episodio per la loro rilevanza teologica. Infatti, sulla scorta della profezia di Isaia 1,3 che dice «Il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende», il teologo Origene ricollega questo brano alla nascita di Cristo, perché interpreta il bue, animale ritenuto puro, come simbolo degli ebrei e l’asino, ritenuto impuro, come simbolo dei pagani: solo questi ultimi sapranno riconoscere la greppia del loro padrone.

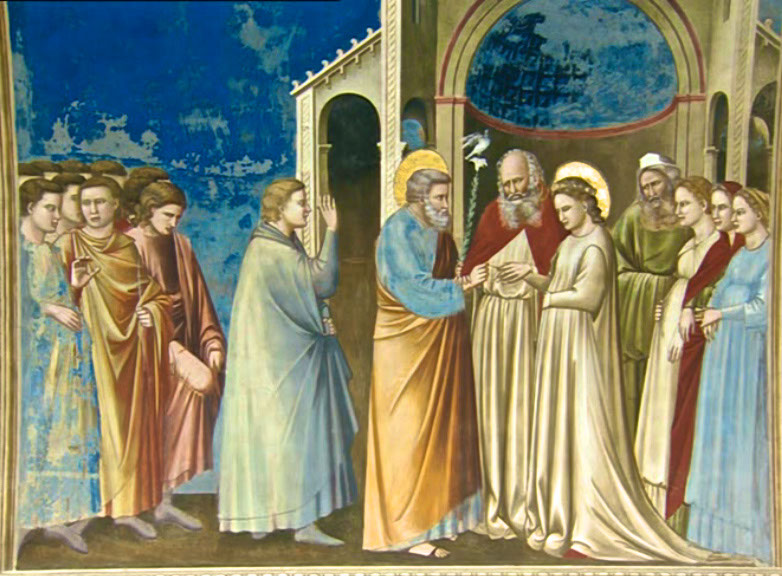

Nello schema iconografico consolidato delle Adorazioni, dietro Maria è sempre presente Giuseppe che invece manca nel dipinto di Martino Spanzotti, così come nell’Adorazione dei Magi del pittore tedesco Albrecht Dürer.

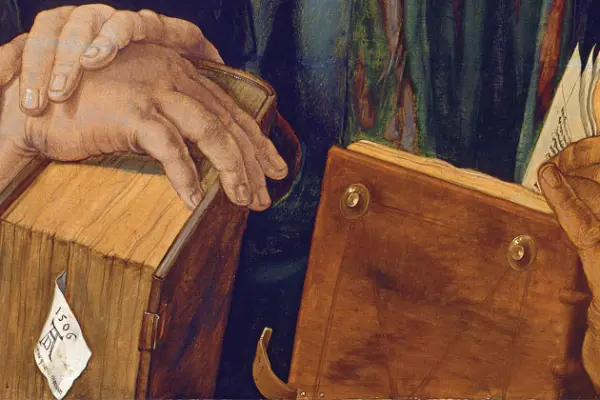

Questa tavola d’altare del 1504, forse parte di un polittico, conservata nella Galleria degli Uffizi di Firenze, attualmente esposta a Milano nel complesso museale dei Chiostri di Sant’Eustorgio fino al 5 febbraio 2017, è citata in alcune fonti scritte con la presenza di San Giuseppe, descritto in piedi, dietro alla Madonna, accanto all’asino, che non trova riscontro neanche nella copia della Biblioteca Universitaria di Erlangen eseguita all’inizio del XVI secolo. Sembra che Dürer non abbia realmente dipinto San Giuseppe, ma che la sua figura potrebbe essere stata inserita nel periodo della Riforma cattolica (fine del XVI – inizio XVII secolo), poi nuovamente cancellata.

In origine, nell’iconografia paleocristiana di questo episodio, era presente un uomo, il profeta che indica la stella, in riferimento al profeta Balaam: «Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele» (Nm 24,17) che poi dal V secolo viene identificato con la figura di Giuseppe.

Di grande importanza è l’origine orientale dei Magi, ricordata già in Mt. 2,1 “Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all’epoca del re Erode. Dei magi d’Oriente arrivarono a Gerusalemme”, ma

nell’affresco di Spanzotti sono di aspetto occidentale e contemporanei dell’artista. Il numero dei magi non è precisato nel vangelo di Matteo: il numero tre è stato fissato da Leone Magno nel V secolo, in funzione del numero dei doni. I doni dei Magi a partire dal II secolo hanno anche un significato simbolico, indicano la divinità di Gesù e il suo rango regale; tale contenuto per i cristiani del IV secolo era più importante della raffigurazione della nascita di Cristo con mangiatoia e relativi attributi, che infatti appaiono molto più raramente in questa scena.

Fin dal IV secolo è rappresentato un Magio inginocchiato; dall’XI secolo i Magi appaiono anche come “Re” per l’accostamento del testo di Matteo al Salmo 72: «I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte; i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni» così che alla fine del XIII secolo si diffonde tale raffigurazione e diventa classica l’immagine del primo Magio inginocchiato, a capo scoperto in atto di deporre simbolicamente la corona ai piedi del Bambino.

- In copertina: A.Durer, Adorazione dei Magi, particolare