Scritto da MARIA NISII.

“penso la paternità, ritenendo sia sempre adottiva. Non c’è paternità biologica nella vita umana: il padre non è lo spermatozoo; la paternità è dire: ‘sì, tu, sei mio figlio’, al di là del sangue, al di là della stirpe, al di là della biologia. Dove c’è questa assunzione di responsabilità: ‘Sì, tu sei mio figlio’, c’è adozione della vita, dunque c’è paternità. È per questo che Dolto diceva che noi abbiamo nel vangelo la figura più radicale di paternità in san Giuseppe, che dice sì al di là della biologia, che adotta la vita al di là della continuità di sangue” (Massimo Recalcati, La forza del desiderio, Ed. Qiqajon, Bose, 2014, p. 15)

* * * * * *

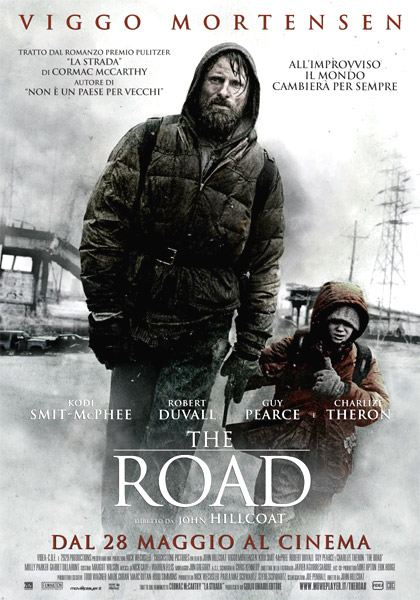

Un uomo e un bambino sulla strada. Un padre e un figlio. Di nessuno dei due è detto il nome, né altri nomi compariranno, neppure delle tante località attraversate. Le identità di luoghi e persone sono rarefatte, quasi irrilevanti. Ciò che conta è muoversi, spostarsi continuamente e proseguire il cammino, per non perdere la speranza, perché in gioco c’è la vita stessa.

Il mondo de La strada (romanzo del 2006 di Corman McCarthy) sopravvive alla fine del mondo che si è verificata qualche anno prima, quando una notte gli orologi si sono fermati per sempre. Una luce improvvisa e movimenti terrestri erano stati i primi segni; a seguire il fermo della corrente elettrica – prima conseguenza della fine e prima dipendenza da spezzare. Di lì a poco tutte le riserve di cibo sarebbero esaurite, “in breve tempo il mondo sarebbe stato popolato da gente pronta a mangiarti i figli sotto gli occhi, e le città dominate da manipoli di predoni anneriti che scavavano gallerie in mezzo alle rovine e strisciavano fuori dalle macerie in un biancheggiare di occhi e denti, reggendo reti di nylon piene di scatolame bruciacchiato, come avventori negli spacci dell’inferno” (137-8).

Il sole si è spento e la natura è morta, incenerita in seguito all’esplosione che ha messo fine – come già aveva dato inizio – alla vita sul pianeta. Le descrizioni della devastazione incontrata sulla strada dai due protagonisti ne cadenzano la storia, che narra il tentativo disperato di cercare qualcosa da mangiare e soprattutto un luogo più ospitale dove stare, meno freddo e possibilmente meno colpito dalle razzie degli uomini.

Gli accarezzò i capelli chiari e aggrovigliati. Calice d’oro, buono per ospitare un dio (58): i capelli dorati del bambino, ultimo angelo di un mondo altrimenti senza dio, è l’unico spazio luminoso in un mondo invaso dal grigiore della cenere. Quando trova scampoli di stoffa l’uomo ritaglia delle mascherine per sé e il bambino, per proteggere entrambi da questa cenere invasiva che, quando piove, riga i loro volti di nero. La cenere è onnipresente e costantemente richiamata: è un mondo defunto quello che stanno attraversando. Lo stesso vento che la sparge nel nulla è lugubre – la morte si sta prendendo tutto lo spazio.

È così che fanno i buoni. Continuano a provarci. Non si arrendono mai (105): contro la legge spietata dell’homo homini lupus, il padre trasmette al figlio un’altra legge per reagire alla paura e alla disperazione che li paralizzerebbe, impedendo loro ogni movimento. Sulla strada infatti non si fanno begli incontri, sulla strada bisogna stare all’erta tutto il tempo e diffidare di tutto e tutti – ma, anche noi siamo sulla strada (115), gli ricorda il bambino, invitando il padre a una speranza di cui egli stesso è l’ultimo depositario della storia. Sperare e continuare il cammino, qui letteralmente e fuor di metafora, sono quindi un tutt’uno. E quando infine l’uomo è costretto a fermarsi, invaso dalla cancrena e dalla bronchite, consapevole che si tratta della sua ultima sosta, spinge il bambino a proseguire da solo: Devi andare avanti, disse. Io non ce la faccio a venire con te. Ma tu devi continuare. Chissà cosa incontrerai lungo la strada. Siamo sempre stati fortunati. Vedrai che lo sarai ancora. Adesso vai. Non ti preoccupare (211).

L’uomo e il bambino sono l’uno il mondo intero dell’altro (5): l’uomo vive per il piccolo, la cui vita dà senso a quel continuo movimento in avanti. Il freddo li obbliga ancor più a stringersi l’uno all’altro, sotto le coperte di notte e i teli di plastica quando piove. E se non è possibile trovare un posto nascosto e non si può accendere neppure il fuoco per riscaldarsi nel freddo della notte, non resta che raccogliersi nel calore che i loro corpi malconci sono ancora capaci di trasmettersi vicendevolmente. La fragilità della vita in questo mondo devastato è percepibile al suo massimo grado nel bambino, magro ed esposto a ogni orrore. Ancor più scoperto per la possibilità non remota di restare orfano e solo un giorno o l’altro. Una possibilità che sembra farsi più reale quando rimangono senza scorte alimentari e, indeboliti, faticano a spostarsi.

Dopo i tanti silenzi del bambino di fronte all’orrore incontrato o alle scelte dure del padre nel disperato tentativo di salvarlo, l’ultima richiesta dell’uomo prima di morire sarà di continuare a parlare con lui quando non ci sarà più (212). E il bambino non dimenticherà la promessa quando troverà accoglienza in una comune di buoni (217). Tra i lunghi silenzi, interrotti solo da dialoghi scarni ed essenziali, il romanzo si chiude sulla parola mistero: la rivelazione di quest’apocalisse non ha sollevato il velo neppure questa volta, ma conclude con una possibilità di futuro a dispetto di tutta la devastazione e l’orrore. Un nuovo immaginario della fine, mappe del mondo in divenire. Mappe e labirinti (217), in cui muoversi e mai smettere di camminare per capire e ripensare a Dio e all’uomo.

- Corman McCarthy, La strada, Einaudi, Torino, 2010 [2006]

- Versione cinematografica: The Road diretto da John Hillcoat, 2009

- In copertina:Caravaggio, Riposo durante la fuga in Egitto, 1595-6