Scritto da NORMA ALESSIO.

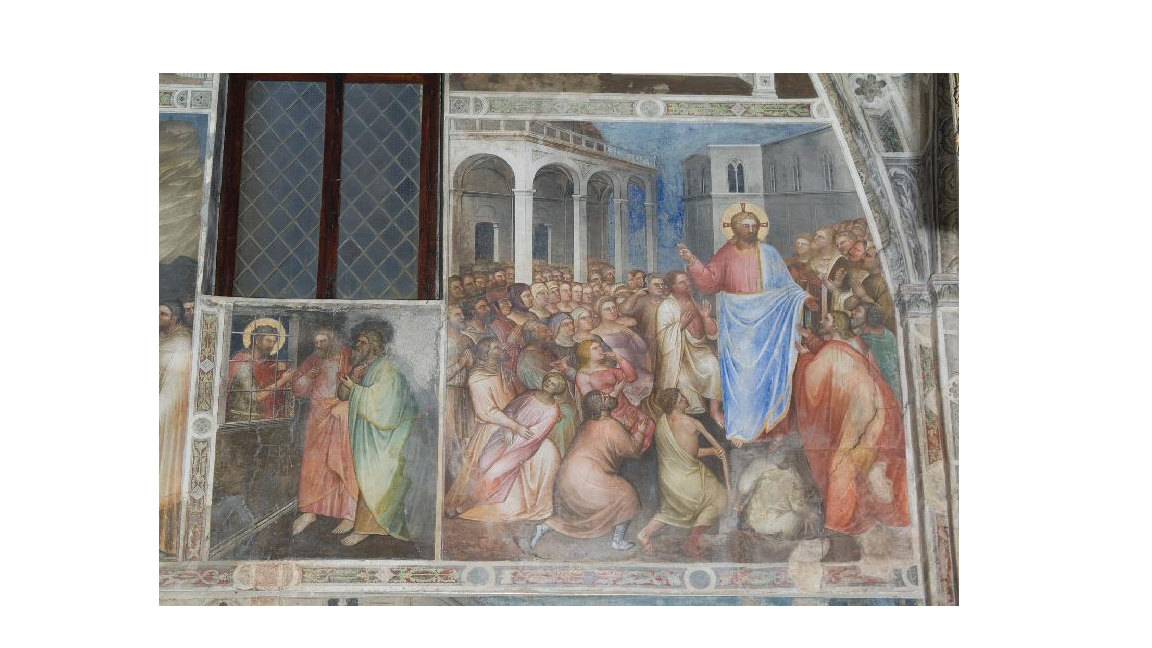

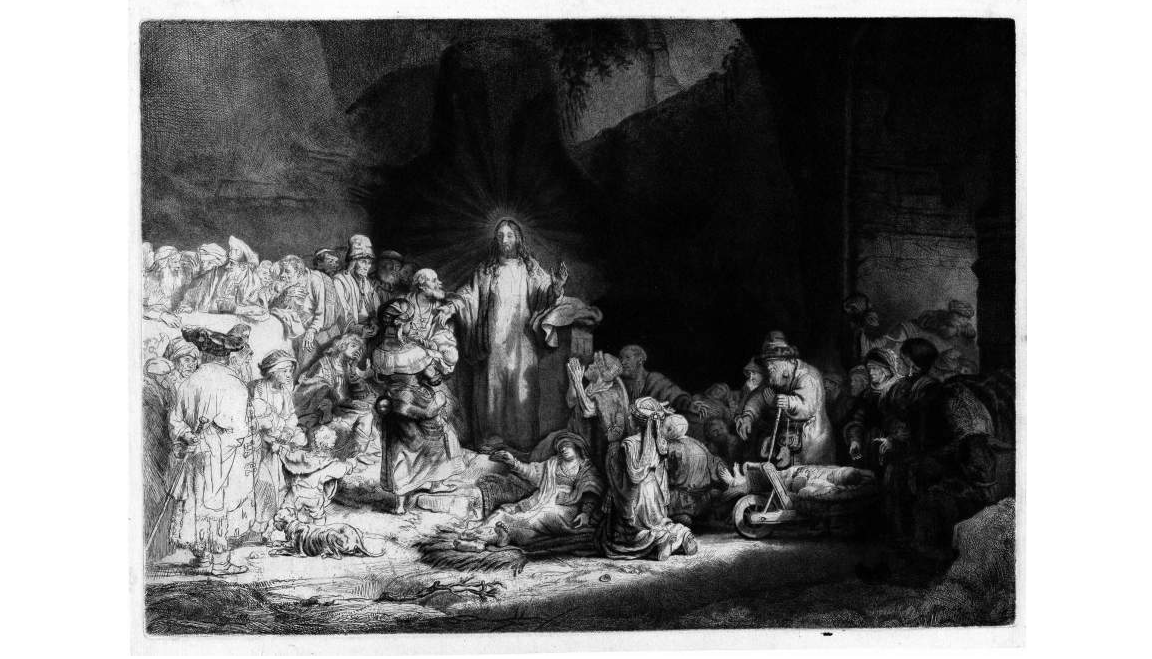

La guarigione di uno o più ciechi operata da Gesù è uno dei miracoli più popolari e diffusi nella storia dell’arte. Nei Vangeli le guarigioni sono raccontate da Marco: il cieco di Betsaida (8,22-26) e il mendicante Bartimeo di Gerico (10,46.52); da Luca: il cieco di Gerico (18,35-43); da Matteo: le versione dei due ciechi (9,27-31 e 20,29-34) e da Giovanni: il cieco dalla nascita (9,1-41). Quest’ultimo episodio, piuttosto complesso, rientra nella liturgia della quarta domenica di Quaresima di quest’anno. Occupa l’intero nono capitolo del vangelo di Giovanni e si sviluppa in otto scene che si concatenano l’una l’altra e si richiamano a vicenda. Giovanni passa in rassegna i vari atteggiamenti che gli uomini possono assumere di fronte a Gesù. Vi è colui che sa di essere cieco e aspira alla guarigione; vi sono coloro che si disinteressano della guarigione perché non vogliono storie; vi sono altri che credono di poter giudicare il mendicante guarito. Le varie opere d’arte che rappresentano la guarigione dei ciechi potrebbero riguardare lo stesso racconto, poiché hanno tutte il cieco o i ciechi e – naturalmente – Gesù, ma l’elemento importante che differenzia i brani dei sinottici da quello di Giovanni è la presenza o meno della vasca; tuttavia anche questo non è frequente nelle rappresentazioni, perchè si concentrano sull’azione centrale di Gesù raccontata nei versetti 6 e 7 “detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”. L’evento è sintetizzato nelle due scene: l’intervento di Gesù sugli occhi del cieco e il lavaggio con acqua nella vasca.

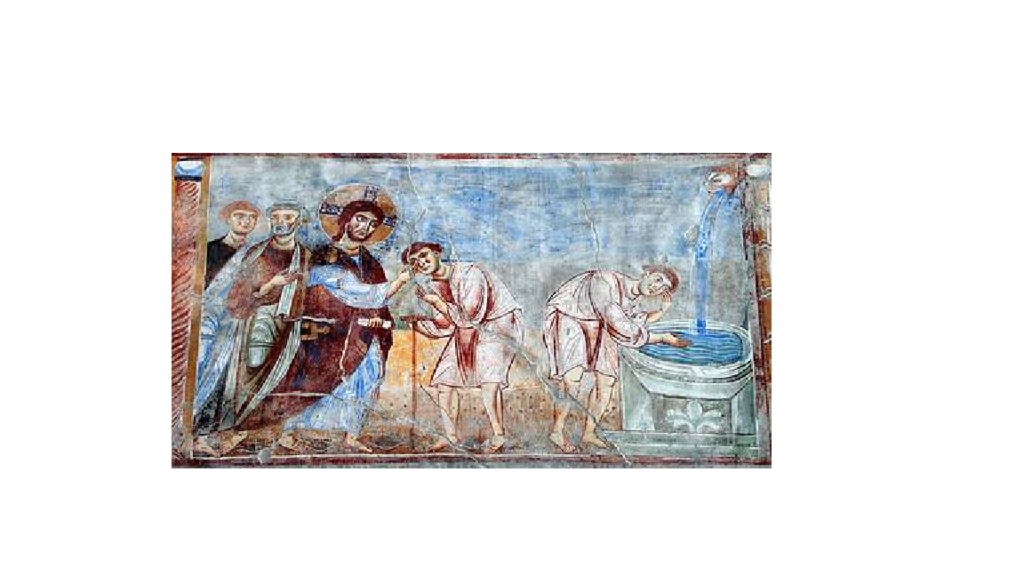

Qui sopra vediamo uno degli esempi in cui è presente la vasca: è l’affresco dell’XI secolo nell’Abbazia di Sant’Angelo in Formis a Capua, dove Gesù, accompagnato da Giovanni con la tunica rossa e Pietro con la stola bianca, alza la destra toccando con fango gli occhi del cieco dalla nascita, mentre sul lato destro dell’affresco vediamo il cieco, che giunge ancora con gli occhi coperti di fango, per lavarsi con l’acqua della piscina di Siloe, simbolo del Battesimo. Gesù reca nella mano sinistra il rotolo, chiuso, della Nuova Legge, che rimanda a un’antica tradizione iconografica come nelle rappresentazioni della creazione, in cui Dio plasma l’uomo dalla terra.

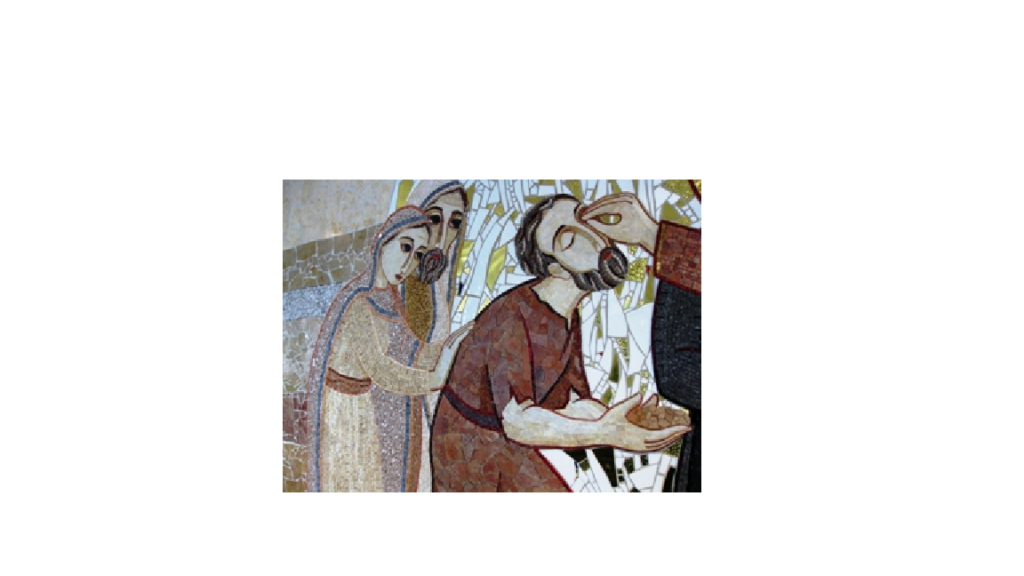

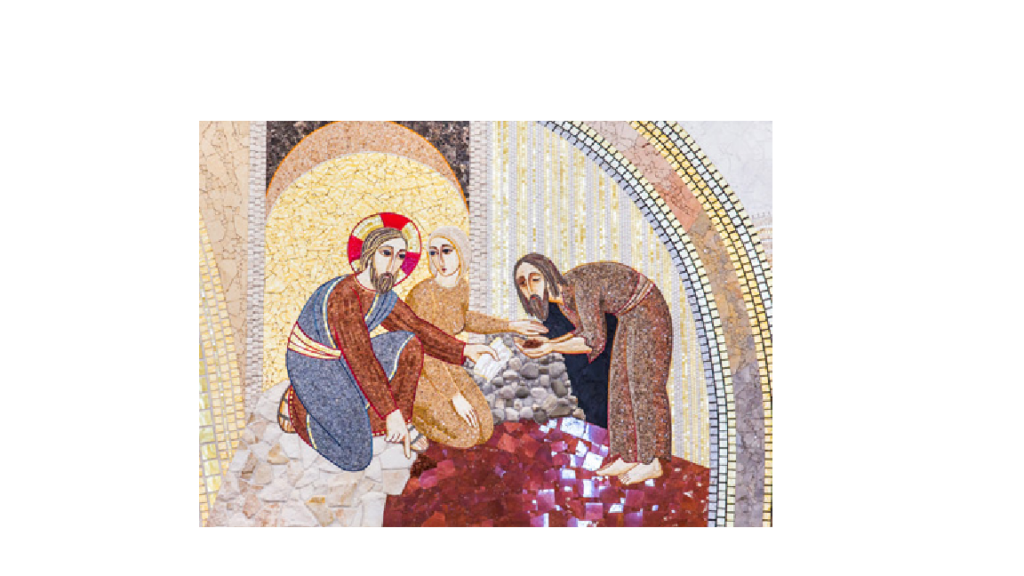

In entrambe le versioni di mosaici realizzati nel 2012 da padre Marko Ivan Rupnik, sloveno, artista e teologo gesuita. nell’atrio del Centro San Benedetto Menni dell’Ospedale dell’Isola Tiberina a Roma e nel 2013 nel Santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia, il cieco tiene nelle sue mani il fango che Gesù ha preparato, lo offre a Cristo a significare una sua attiva partecipazione all’intervento di Cristo, riconoscendosi una creatura bisognosa dell’intervento divino e accogliendo l’invito a lasciarsi guarire. Gesù ha anche qui in mano il rotolo, ma aperto, vuoto. Il cieco deve compiere dei gesti, collaborare con Gesù: se egli non fosse andato a lavarsi, come comandato da Gesù, se non avesse obbedito, non si sarebbe compiuto il miracolo. La fede del cieco si chiarirà nel corso della vicenda. Nei farisei il segno non produce ammirazione ma discussione; il cieco è posto sotto processo. La folla è il simbolo di tutti coloro che cercano solo ciò che è sensazionale, i farisei sono il simbolo di quelli che capiscono il miracolo, ma non si lasciano interpellare da esso, per non dover cambiare mentalità.

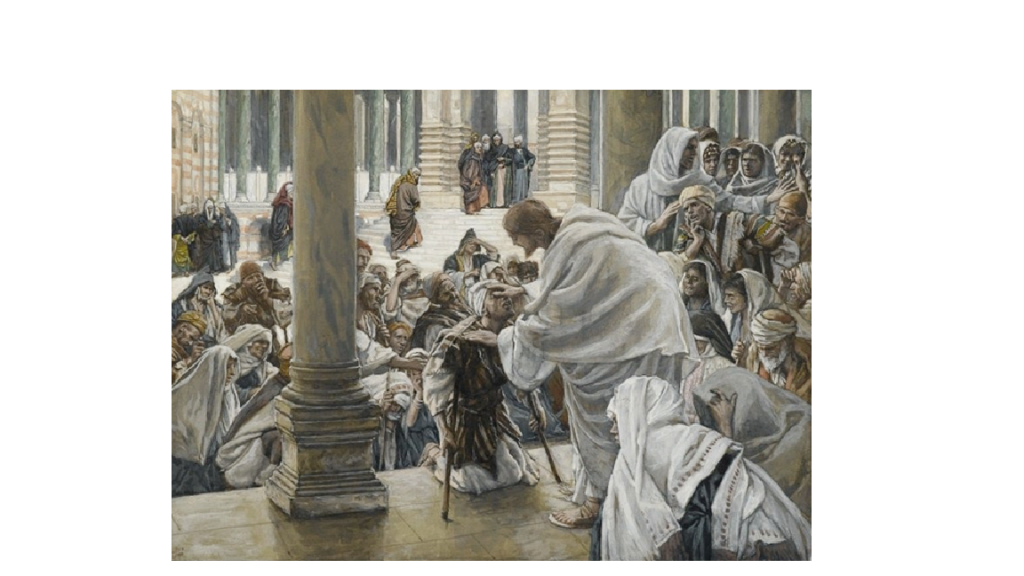

I genitori del cieco rappresentano coloro che credono, ma temono di compromettersi. Questi ultimi aspetti sono evidenziati nell’illustrazione del 1896 di James Tissot, pittore francese, che è parte di una serie relativa a episodi del Nuovo Testamento, creata in Palestina dove andò, a seguito di una crisi mistica; nella scena principale, all’interno della sinagoga, si vedono infatti numerosi gruppi di persone di vario stato, con espressioni e gesti diversi, che si soffermano proprio a discutere sull’accaduto e restano distanti e indifferenti, pronti a scacciare il guarito e rimanere essi stessi ciechi.