Scritto da NORMA ALESSIO.

Nell’attività guaritrice del ministero di Gesù è importante il contatto fisico con i malati, anche se nelle guarigioni del servo del centurione (Matteo 8,5-13; Luca 7,1-10) e del figlio dell’ufficiale regio (Giovanni 4,43-54) dimostra che può guarire addirittura a distanza. Il miracolo della resurrezione della figlia di Giairo e quello della guarigione di una malata incurabile conosciuta come l’emorroissa, hanno tra gli elementi comuni o complementari, Gesù che prende la mano della ragazzina e il “toccare” il vestito di Gesù da parte della donna. Tutti e tre gli evangelisti sinottici, Matteo (9,18-26), Luca (8,40-56) e Marco (5,21-43) hanno incastrato questi due miracoli in un unico racconto: la resurrezione della figlia di uno dei capi della sinagoga di nome Giairo è spezzata a metà dall’episodio dell’emorroissa. La donna è immersa nella folla, come riportano Marco e Luca, e spinge per avvicinarsi a lui e si vergogna a farsi vedere a causa della sua malattia. Gesù, trascinato dalla folla, sta andando al capezzale della figlia di Giairo passa, e lei da dietro gli tocca – quasi furtivamente – la frangia del mantello.

Questi due miracoli, “la guarigione della figlia di Giairo” e “l’emorroissa”, hanno avuto limitato riscontro iconografico in un unico racconto, tuttalpiù compare solo la figura di Giairo che accompagna Gesù dalla figlia, come lo si può riconoscere nella tavoletta di ambito veneto (diocesi di Padova tra il 1590-1599), di autore sconosciuto, appartenente al ciclo della vita di Cristo.

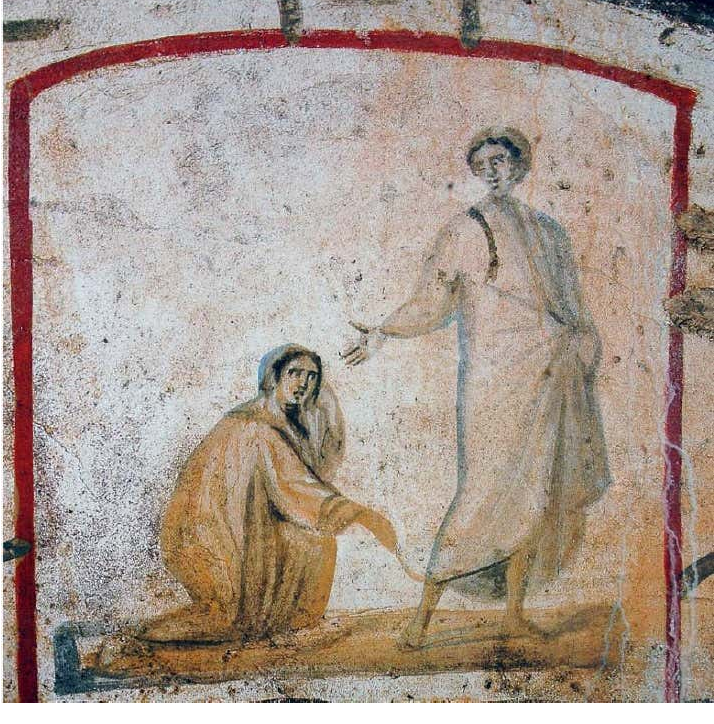

Le raffigurazioni pittoriche di quest’ultimo evento risalgono alla prima metà del III secolo, giungendo fino all’intero IV secolo e le troviamo soprattutto nelle catacombe come arte funeraria cristiana, oppure nei mosaici degli edifici paleocristiani. Diviene anche un tema ricorrente nei bassorilievi che ornavano i sarcofagi cristiani consacrati al Gesù “taumaturgo”, una figura che, diversamente da Gesù della Passione, era immediatamente accessibile ai pagani. L’iconografia utilizzata per l’emorroissa, nel primo periodo dell’arte cristiana fa pressoché riferimento al vangelo di Matteo dove il racconto è estremamente sintetico: non si parla di folla che fa ressa e non c’è il dialogo tra Gesù e i discepoli, ma un Gesù consapevole di quanto sta avvenendo; sa chi l’ha toccato e ne conosce la fede. Lo scopo di questa immagine in tale contesto non è tanto il tema del miracolo, ma la salvezza che Gesù opera nella donna dicendole «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male» (Mc 5,34). e la troviamo nella lunetta sulla parete di fondo del cubicolo 65, detto di Nicerus, delle Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro a Roma. In quest’ultima, per sottolineare il contatto tra la malata e il mantello, è da notare la graduale torsione del Cristo e il pietoso sguardo dell’emorroissa, come la linea del suolo, che pare una “base erbosa”, e l’espediente pittorico che allunga il lembo del pallio di Gesù con una sorta di “prolunga”.

Nella traduzione figurata di questa guarigione non sempre è stato dato un preciso schema iconografico, per cui talvolta nei racconti in cui è protagonista una donna è stato confuso con altri episodi, come la resurrezione di Lazzaro, riferendosi alle sorelle dell’amico di Cristo che baciano le sue mani e sono ai suoi piedi; oppure nel caso della guarigione del figlio della vedova di Naim, nel dipinto del 1570 circa di Paolo Veronese, conservato a Vienna, nel Kunsthistorisches Museum, dove Gesù che si rivolge alla donna inginocchiata, scosta il lembo del mantello ed è come se gridasse “Chi ha toccato il mio mantello?”

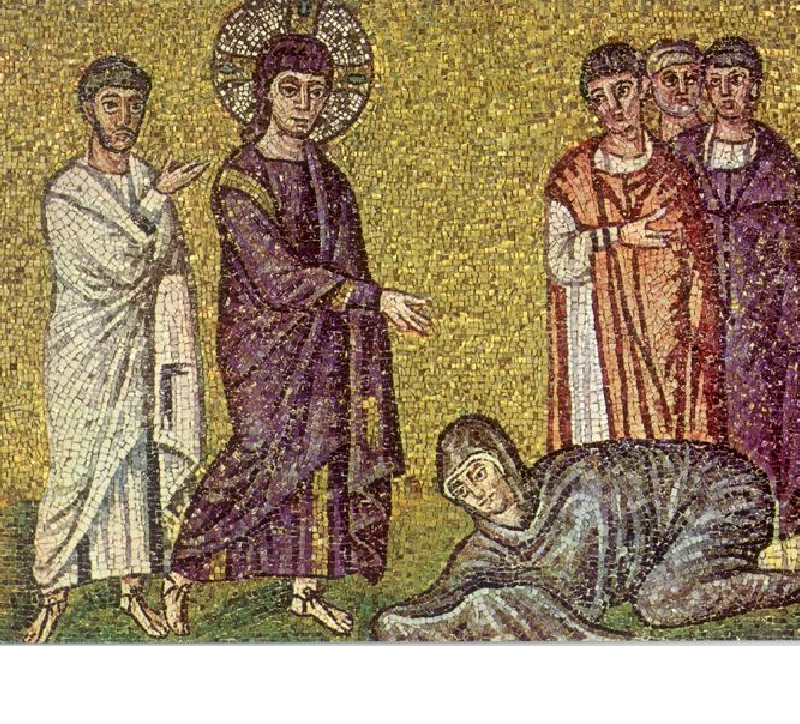

o ancora nel mosaico di Ravenna in S. Apollinare Nuovo, sec. VI, in cui la donna a terra, forse l’adultera, può essere identificata erroneamente nell’emorroissa, oppure potrebbe essere riferita al momento successivo del tocco, quando la donna si fa riconoscere da Gesù.

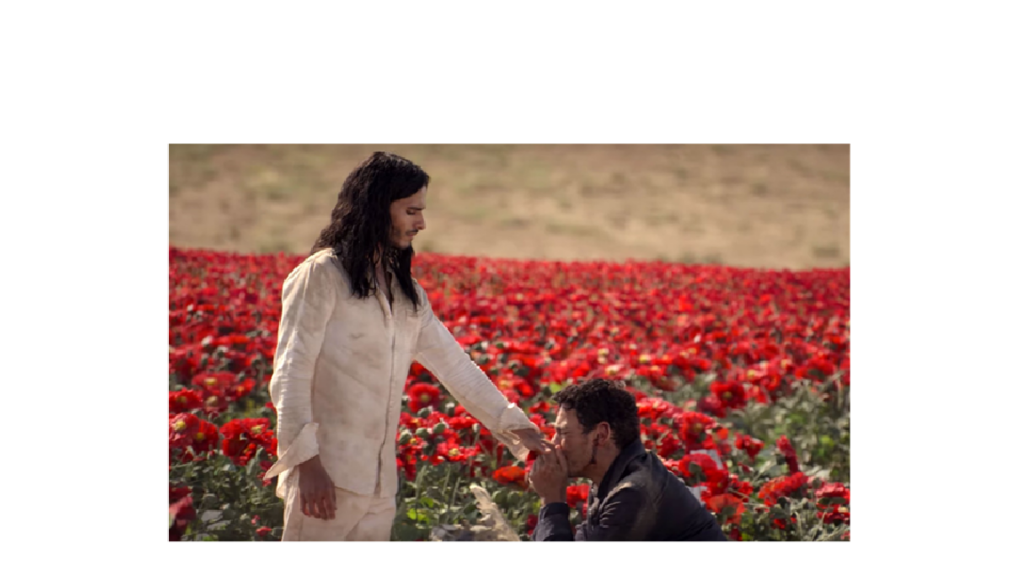

Un giovane artista urbinate, Elvis Spadoni, ha ripreso lo schema dell’arte delle catacombe nella sua opera contemporanea, l’Emorroissa, dove la veste di Gesù e il gesto della donna ci fanno intuire che siamo alla presenza del Signore. Egli stende la sua mano verso la donna in un potente gesto creatore. L’autore stesso spiega la sua opera «- parla di una partenza – e questa donna ha attraversato, simbolicamente, tutto il silenzio della tela, alla ricerca della Parola che salva. Troppe e troppo rumorose parole l’avevano raggiunta, ma nessuna di queste l’aveva guarita. Il panno intriso di umiliazione ora è abbandonato alle sue spalle, perché una nuova vita è iniziata».

_____________________

- In copertina, MICHELANGELO BUONARROTI, particolare da La Creazione, Cappella Sistina, Roma

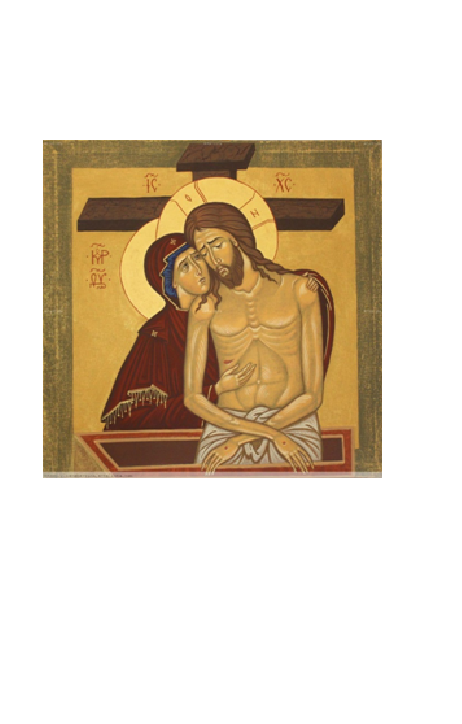

Nel Messia di Roberto Rossellini, pellicola del 1975, Maria segue il figlio durante la vita pubblica, insegnando a sua volta – come gli stessi discepoli – alcuni dei detti evangelici di Gesù. Questa madre ha lo stesso volto consapevole del figlio e dunque non teme durante la passione, né piange alla sua morte, a differenza delle altre donne. Ma soprattutto questa Maria non invecchia e resta giovane fino alla fine quando, sotto la croce è inquadrata in primissimo piano. La scena successiva [2.10.50] ritrae quindi la «pietà», mostrandola donna nell’atto di ripulire il (poco) sangue da una mano di Gesù, per poi accostarsela alla guancia. Un’immagine quasi statica inevitabilmente mirata a riprodurre la celebre icona.

Nel Messia di Roberto Rossellini, pellicola del 1975, Maria segue il figlio durante la vita pubblica, insegnando a sua volta – come gli stessi discepoli – alcuni dei detti evangelici di Gesù. Questa madre ha lo stesso volto consapevole del figlio e dunque non teme durante la passione, né piange alla sua morte, a differenza delle altre donne. Ma soprattutto questa Maria non invecchia e resta giovane fino alla fine quando, sotto la croce è inquadrata in primissimo piano. La scena successiva [2.10.50] ritrae quindi la «pietà», mostrandola donna nell’atto di ripulire il (poco) sangue da una mano di Gesù, per poi accostarsela alla guancia. Un’immagine quasi statica inevitabilmente mirata a riprodurre la celebre icona.

Giuda viene inquadrato mentre ascolta.

Giuda viene inquadrato mentre ascolta.