Scritto da MARIA NISII.

«qui ci sono stati eroi, e santi e martiri… A guardarla, questa cittadina non è che un grappolo di case raccolte lungo poche strade, una piccola schiera di edifici di mattoni con negozi, un silo per cereali e un serbatoio idrico con la scritta ‘Gilead’ sul fusto, e l’ufficio postale e le scuole e i campi da gioco e la vecchia stazione ferroviaria, che ormai è bell’è coperta d’erbacce. Ma che aspetto aveva la Galilea? L’aspetto di un posto che non dice un gran che» (M. Robinson, Gilead).

Per parlare della cittadina attorno a cui ruotano i personaggi della vicenda, il narratore, che di quel luogo è il pastore, fa riferimento alla Galilea. Due luoghi che egli associa per destino di grandezza e apparenza di mediocrità. Il riferimento all’irrilevanza della Galilea è significativo non solo per il personaggio letterario di Marilynne Robinson che si esprime in un linguaggio intriso di richiami biblici, ma anche per John Meier, biblista e autore di una delle opere più importanti sul Gesù storico, intitolata appunto Un ebreo marginale.

È un dato teologicamente pregnante che marginalità e irrilevanza connotino il luogo che ha cambiato la storia. La Galilea ai tempi di Gesù era una zona di passaggio, sul confine – “Galilea delle genti” secondo Is 8,23 e Mt 4,15. Lontana dal centro politico e religioso che allora era rappresentato da Gerusalemme con il suo Tempio, la Galilea era una terra mista, la regione più profana della Palestina, attraversata e abitata da circoncisi e incirconcisi.

Tuttavia se la Galilea, per quanto di dubbia fama, è regione nota, non si può dire altrettanto di Nazaret. Mai citata nelle Scritture ebraiche né in Giuseppe Flavio o in altri testi antichi, a eccezione del suo riferimento a Gesù, compare nei documenti solo a partire dal III secolo. Alcuni ritrovamenti archeologici ne fanno risalire l’origine all’età del bronzo, ma evidentemente non vi era mai stata ragione per nominarla.

Vivevano Giuseppe e Maria in un piccolo paese chiamato Nazaret, terra di miseri e di miseria, in quel di Galilea, in una casa pressoché uguale a quasi tutte le altre, una sorta di cubo sbilenco fatto di mattoni e argilla, povero fra poveri. Invenzioni dell’arte architettonica, nessuna, appena la banalità uniforme di un modello instancabilmente ripetuto. (José Saramago, Il Vangelo secondo Gesù Cristo)

Nel vangelo di Giovanni troviamo due allusioni attestanti i sospetti che emergono su Gesù per via delle sue origini: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?»(1,46), dice infatti Natanaele quando Filippo gli racconta di aver trovato colui di cui parlano le profezie. «Il Cristo viene forse dalla Galilea?…» (7,41) dicono di lui a Gerusalemme dopo le parole di Gesù sull’acqua viva. Le insinuazioni lasciano facilmente intuire quanto i natali pesassero in termini di attesa messianica.

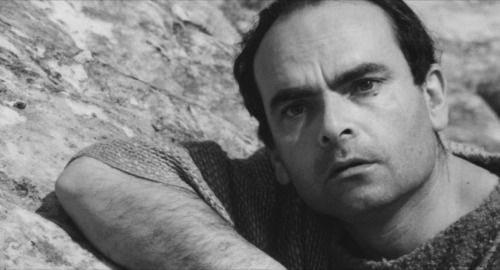

Derivavi da Nazaret e ciò, secondo il modo di pensare di allora, non era proprio una fortuna. Si diceva infatti che quel remoto villaggio, pur essendo in tutto simile ad altri remoti villaggi della terra d’Israele, avesse prerogativa di non produrre eventi o personaggi memorabili: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? (Giuseppe Berto, La Gloria)

Una storia inventata non avrebbe mai fatto nascere il Messia in una terra a tal punto insignificante. Come minimo l’atteso sarebbe dovuto provenire dalla città di Davide, Betlemme – come infatti i due vangeli dell’infanzia fanno in modo di farlo nascere, perché si adempiano le profezie. Il che conferma il dato teologico di cui sono portatori. Quanto a eludere il riferimento a Nazaret non è pensabile, al pari di tutti gli altri tratti conservati nonostante l’imbarazzo che possono causare, ma che d’altra parte ne conferma pure la storicità.

Nazaret di Galilea, la città dove Gesù crebbe, è oggi piena del frastuono dei mercanti e dei turisti. Se però si osserva bene dietro questo chiasso, in questa città circondata da colline con oliveti, cipressi e pini marittimi, si scopre ovunque una vita di miseria. Sui due lati delle viuzze, solcate da scoli di acqua lurida, addossate le une alle altre si allineano piccole case e botteghe buie… Per il popolo giudaico all’epoca di Gesù non era niente più di un villaggio di campagna senza alcun interesse e la vita di quelli che vi abitavano doveva essere certo più povera di quella attuale. Le case del popolino erano imbiancate di calce e si riducevano a piccole celle buie con una sola finestra. Oggi a Nazaret rimangono ancora alcune case di quell’epoca e osservandole possiamo immaginare in che tipo di abitazione abbia vissuto Gesù.( Endo Shusaku, Vita di Gesù)

Che la storia dopo di Lui sia proseguita altrove, preferendo il centro alle periferie, è storia tutta umana. Dio invece adotta criteri diversi, prediligendo una terra pagana e lontana dai luoghi del sacro, rivolgendosi a una giovane popolana dal cui assenso sceglie di far dipendere il suo progetto. E con questi ingredienti di scarsa qualità anche narrativa ha scritto la sua storia nel mondo degli uomini.

“[…] il testo mira a comunicare la convinzione che il progetto divino, sebbene ineluttabile, si realizza soltanto per il tramite di ciò che si definisce la riluttanza umana… si potrebbe dire che una teologia che mette a confronto l’inevitabilità del progetto divino con la riluttanza delle azioni e delle passioni umane è una teologia che genera il narrativo, o meglio una teologia che indica la modalità narrativa come la sua principale modalità ermeneutica”.

Secondo Paul Ricœur, il progetto divino si realizza dentro la contingenza delle libertà umane. Una donna semplice di una località sperduta (Maria di Nazaret) si rivela più affidabile di un sacerdote del Tempio di Gerusalemme (Zaccaria). Un paradosso accettabile solo in quanto dato di fatto, storia (Storia), racconto. Ed è così come si è realizzata che questa storia fonda la rivelazione cristiana, esprimendo la natura intrinsecamente narrativa della teologia. La salvezza sta infatti nel racconto – extra fabulam nulla salus. E siccome il racconto genera imitatori, tanto più se si tratta di un racconto eccezionale, altrettanto eccezionale dovrà allora essere il suo riscrittore.

La mia vocazione, intravista ben chiaramente tante volte, è la vita di Nazaret…

Desidero seppellirmi fin da ora nella vita di Nazaret come egli si seppellì per trent’anni, facendo per quello che mi è possibile tutto il bene che lui faceva, senza cercare di fare ciò che lui non cercava di fare…

Mio Gesù,…La tua fu una vita di abiezione: sei sceso fino all’ultimo tra gli ultimi posti. Hai vissuto coi tuoi genitori a Nazaret, per vivervi della loro vita, della vita dei poveri operai, del loro lavoro. La tua vita fu come la loro povertà e la loro fatica; essi erano sconosciuti, e tu sei vissuto all’ombra del loro nascondimento. Sei stato a Nazaret, piccola città sperduta, nascosta tra le montagne, da cui «niente usciva di buono», ritirato dal mondo, lontano dalle grandi capitali: e tu sei vissuto in questo ritiro. Eri sottomesso ai tuoi genitori: la tua vita fu una vita di sottomissione filiale: essa fu quella del modello dei figli, vivendo tra un padre e una madre poveri operai.

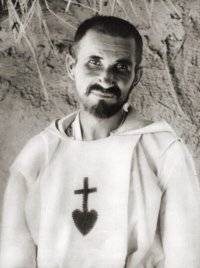

Se c’è qualcuno che ha preso sul serio la marginalità di Nazaret al punto da farne il centro della propria spiritualità, quello è stato Charles de Foucauld, mistico e beato di origine francese, che sceglie di vivere la vita nascosta di Gesù nella sua città:

Tale circostanza mi permise di conoscere Nazaret, luogo scelto da Dio per il suo apprendistato delle cose umane e da me per apprendere le cose divine (Pablo D’Ors, L’oblio di sé).

Pablo D’Ors, che ne racconta la storia in forma romanzata inprima persona, si sofferma sul ritratto della sua santità di folle di Dio. Perché è in questa categoria che releghiamo tutto quello che non risulta comprensibile alla mentalità comune. Il beato Charles è stato un folle per la sua radicalità evangelica. Per questo Nazaret è stata la cifra simbolica del suo cammino di imitatore di Cristo. Follia e paradossi fondano questa storia unica, ancora incomprensibile e inaccettabile per gli uomini, che alla Nazaret insignificante e mediocre hanno sempre preferito i luoghi del sacro.Nazaret, follia di Dio, ha però trovato i suoi riscrittori, coloro che l’hanno raccontata con la loro vita nascosta, piccola, marginale. Riscrittori con la vita, semplicemente cristiani.