Scritto da DARIO COPPOLA.

Nel film Inception di Christopher Nolan, del 2010, vero protagonista è il sogno elevato a potenza. Inception è un termine che indica l’inizio, le origini. Dove sono qui celate le origini? Soltanto il ruolo di Miles (Michael Caine) pare essere riferito nella trama alla sola realtà. Difficile è capire dove tutto abbia origine, e cosa sia o non sia onirico.

La chiave di lettura per uscire da questo labirinto è preziosa e difficile da trovare giacché la trama è una selva oscura di sogni, una foresta di simboli. Tra essi anche riferimenti alla mitologia e alla religione, nonché alla Sacra Scrittura.

Procediamo per gradi. Intanto il nome della co-protagonista, interpretata da Ellen Page, è Arianna, un architetto, e questo personaggio ci proietta evidentemente nel labirinto di Cnosso: da lì cerchiamo di uscire anche noi seguendo il suo filo, così come fece Teseo, che per Nolan è Dom (Dominic) Cobb, interpretato da Leonardo Di Caprio. Proprio a Dom, il misterioso imprenditore Mister Saito (chi è davvero?) chiede letteralmente un atto di fede per non rimpiangere il passato e attendere la morte da solo.

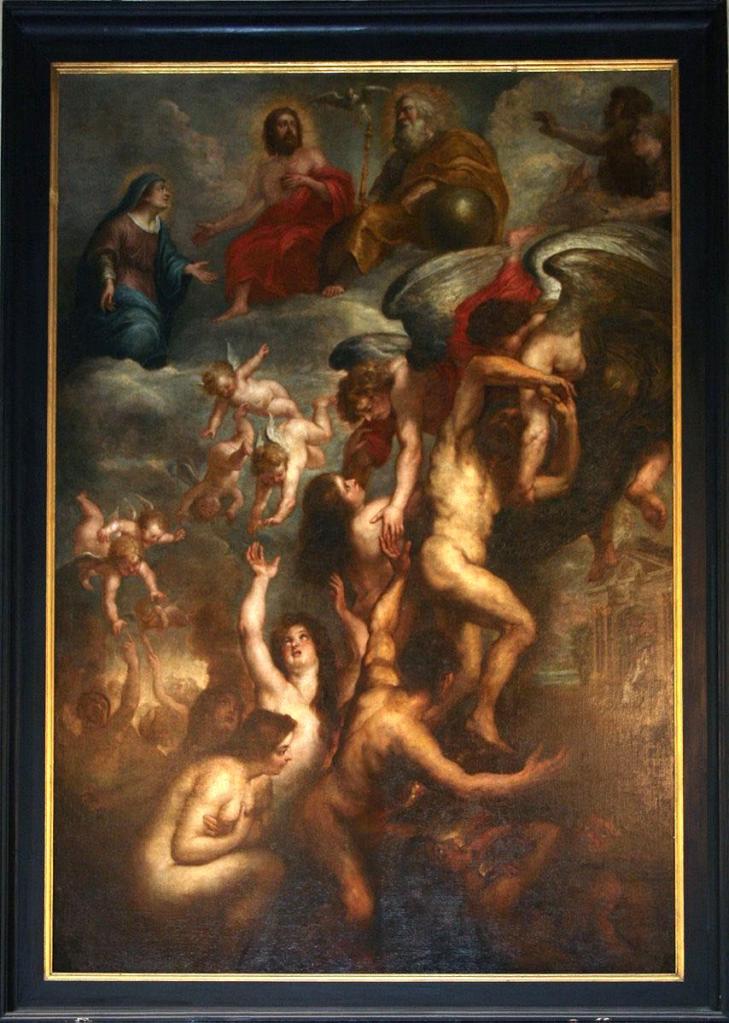

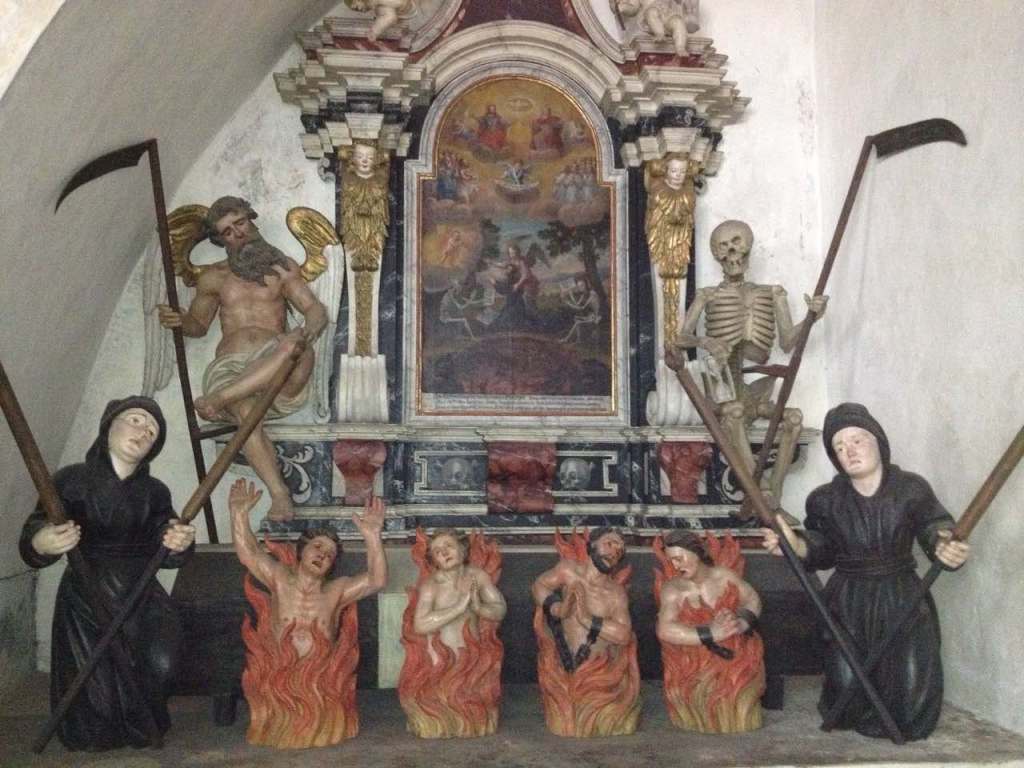

L’innesto è il filo conduttore della trama che si dipana come un legame col mistero e solca la prima topica freudiana (conscio, preconscio, subconscio), spingendosi sino al limite fra mito e religione, del quale confine è espressione (o impressione) il Limbo (*) . Esso si rifà all’antico concetto ebraico di Sheol. Poi la teologia cattolica medievale denominò così l’anticamera dell’inferno stesso (Dante ne parla nel IV canto della prima cantica nella Commedia), ove per l’eternità sarebbero esiliate le anime dei giusti e dei bambini nati senza il battesimo. Si tratta di un concetto teologico nato con la prima Scolastica (dopo Pietro Lombardo), e sviluppatosi fino ad affermare che Cristo stesso sarebbe disceso nel Limbo, dopo la sua morte, per liberare le anime dei giusti dell’Antico Testamento. Se i francescani ubicavano il Limbo sotto la superficie leggermente illuminata della terra, i domenicani lo relegavano nel più profondo e buio sottosuolo. Nel libro di Giobbe (Gb 3, 9-12; 16-20), si parlava di un luogo che evoca il Limbo e, successivamente, la Sura II del Corano è dedicata proprio a questo luogo: Al’a-Rậf. Nel 2007 – tre anni prima dell’uscita del film – Benedetto XVI, riprendendo le sue precedenti dichiarazioni, affermò definitivamente la non esistenza del Limbo: la misericordia di Dio provvede alle anime che prima si pensavano nel Limbo.

La presenza/assenza dei bambini, i figli di Dom Cobb che egli non può vedere in volto sino alla fine evoca, oltre al Limbo, persino – pur rovesciato – il mito di Medea, nella figura di Mal (dal francese malheur, indica il male, il malessere), ossia la moglie di Dom, e madre dei suoi figli. Mal, interpretata da Marion Cotillard, è associata alla canzone Je ne regrette rien di Édith Piaf: la Cotillard interpretò proprio la mitica cantante nel film La Vie en rose (2007) di Olivier Dahan, e cantò anche le canzoni della Piaf in Chloé di Dennis Berry (1996) e Amami se hai coraggio di Yann Samuell (2003). Mal, prima di compiere il gesto estremo sul cornicione del palazzo nell’anniversario del loro matrimonio, reitera a Dom la richiesta di un atto di fede.

Parliamo però del ruolo del personaggio interpretato da Dileep Rao: egli veste i panni di un chimico di nome Yûsuf che Cobb chiama con sé. V’è, indubbiamente, un richiamo alla Sura XII del Corano, intitolata proprio Sura di Yûsuf, ossia di Giuseppe. Qual è il suo ruolo? L’interpretazione dei sogni, appunto. Giuseppe, che compare nel Corano, è proprio il figlio di Giacobbe, del quale parla il libro della Genesi (Gn 37-50).

Leggiamo in uno dei tanti blog specializzati nell’interpretazione di Inception (**) quanto segue:

Nel film ricorre spesso il numero 528491, un numero primo composto dai numero 528 (la frequenza armonica della nota “mi”, considerata simbolo di “miracolo”) e 491 (il peccato imperdonabile, come quello di Cobb: la Bibbia dice infatti che “il Signore perdona settanta volte sette”, ovvero 490). 528-491 è il numero che Fischer dà a Cobb e Arthur; le stanze principali in cui si svolge l’azione nell’hotel sono la 528 e la 491; la combinazione della cassaforte è 52-84-91 […]

E ancora:

Se si fa attenzione ad osservare le mani di Cobb, si può individuare la sua fede di nozze all’anulare solamente nelle scene in cui il personaggio sta sognando.

Interessante – in termini soprattutto teologici – è questo riferimento alla fede nuziale, che richiama il già citato atto di fede, e al matrimonio.

I numerosi treni, che abbondano nel film di Nolan, simboleggiano l’arrivo dei sogni.

Sono, infine, presenti nel film i totem: sappiamo che essi costituiscono la primitiva ed elementare forma di ideologia religiosa, sin dal paleolitico, nella fase che precede l’avvento del feticismo ove, a differenza del totemismo, v’è l’adorazione di un dio.

La trottola è il totem di Dom (oltre all’alfiere d’oro di Arianna e al dado di Arthur) che annuncia il risveglio e la presa di coscienza della realtà, prima che i sogni riaffiorino, ancora e infinitamente. Interpretarli e cercarvi una spiegazione è arduo come fermare l’acqua sul bagnasciuga.

Tuttavia, abbiamo trovato qui elementi sufficienti per non spoilerare ma, certamente, per dire solo ai pochi che non avessero ancora visto Inception, che si tratta, ancora una volta, in un turbinante giro vorticoso di una riscrittura della Scrittura.

______________________________________________________

- (*) Sul Limbo :

La Scimmia Pensa.com Inception, Spiegazione del film di Christopher Nolan (24.01.2020), in https://www.lascimmiapensa.com/2020/01/24/inception-spiegazione-nolan/

Donini A., Enciclopedia delle religioni, Teti, Milano 1977, 261.

Ratzinger J., Rapporto sulla fede, Paoline, Cinisello Balsamo 1985, 154-155.

Cfr. Commissione Teologica Internazionale, La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo, LEV, Città del Vaticano 2007.

- (**) Suatoni A., «In Inception: 15 curiosità sul film di Nolan per i 10 anni dall’uscita» (16.07.2020), in Blog.screenweek.it – https://blog.screenweek.it/2020/07/inception-15-curiosita-sul-film-per-i-10-anni-dalluscita-del-film-di-nolan-743919.php/ .

Sieger Köder

Sieger Köder