Scritto da NORMA ALESSIO.

«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò

(Gv 19,30)

La Passione di Gesù rappresenta uno dei soggetti tra i più raffigurati dagli artisti di varie epoche, soprattutto la scena finale della Crocifissione. In particolare nel XX secolo le realizzazioni non sono più la rappresentazione dei fatti raccontati dai vangeli, ma è essenzialmente la figura del Crocifisso che attira, grazie alla ricchezza dei suoi possibili significati, ma priva di quello cristiano tradizionale. Non esprime più il divino, ma l’umano: diventa una sorta di modello dell’uomo sofferente, maltrattato, schiacciato, un’immagine pittorica di grande impatto e utilizzabile a volontà per le cause più diverse, aperta a tutte le identificazioni e ideologie. Gli artisti moderni hanno dato nelle loro opere un’interpretazione personale della Crocifissione, pur rappresentando lo stesso evento, ognuno con un linguaggio proprio.

Eduard Munch, pittore norvegese agnostico, nel 1900 dipinge in Golgotha, (Munch Museet- Oslo), un’unica croce dove Cristo nudo e giovane è sopra a una folla colta dal panico e dall’isteria; il crocifisso è forse lo stesso artista, e il colore del corpo e la postura lo fanno apparire ancora vivo. Seppur dall’aspetto spettrale, egli rimane comunque proteso verso alcune persone girate verso lo spettatore, l’umanità, che danno l’impressione di essere allucinate dalla visione; i loro volti sono maschere di cinismo, alcuni abbozzano un ghigno di derisione, altri vengono ritratti disperati e attoniti.

Renato Guttuso, nel 1941 dipinge una Crocifissione, oggi a Roma, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna, che contiene tutti gli elementi per suscitare in quel momento scandalo: le tre croci non sono sistemate frontalmente come di consueto, ribaltando lo schema classico di rappresentazione cristiana; la nudità della Maddalena che si abbraccia al corpo crocifisso di Cristo e dell’altra pia donna; il grande drappo rosso sul cavallo che insieme ai pugni chiusi del Cristo e del Buon Ladrone sono segni inequivocabili delle scelte politiche di Guttuso. Maria di Nazareth che piange. Nel paesaggio ci sono rovine, come quelle che rimangono dopo un bombardamento e in primo piano su un tavolo i simboli della Passione.

Guttuso aveva precedentemente già studiato più volte questo tema e alla fine incentra l’intera scena sul racconto del supplizio di un uomo e sull’atmosfera in cui esso si svolgeva, «dando stile e sentimento moderni a quella rappresentazione » come lui stesso disse: «…Voglio dipingere questo supplizio del Cristo come una scena d’oggi…non certo nel senso che Cristo muore ogni giorno sulla croce per i nostri peccati… ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, tortura, per le loro idee…le croci (le forche) …i soldati e i cani, le donne scarmigliate discinte piangenti…» (R.G., da un appunto di diario, ottobre 1940). E ancora spiega: «. La nudità dei personaggi non voleva essere uno scandalo. Era così perché non riuscivo a vederli, fissarli, in un tempo; né antichi né moderni, un conflitto di tutta una storia che arriva sino a noi. Mi pareva banale vestirli come per un melodramma decadente…Questa, mi veniva da dire, è tragedia di oggi, il giusto perseguitato è cosa che, soprattutto oggi, ci riguarda.» (R.Guttuso in “Il contemporaneo” aprile 1965).

Alcuni secoli prima Nicolas Poussin, pittore francese, nel 1644, rimandò di nove mesi l’esecuzione di una Crocifissione, completandola quasi due anni dopo l’incarico, perché nutriva dei dubbi nei confronti dell’interpretazione del tema in questione. Infatti, ad opera compiuta, così scriveva ad un suo amico pittore per una commissione di una “salita al Calvario”: «La Crocifissione mi ha fatto star male, ho provato molta pena, ma un Cristo portacroce finirebbe con l’uccidermi. Non potrei resistere ai pensieri penosi e seri di cui bisogna riempire lo spirito e il cuore per riuscire in soggetti di per sé così tristi e lugubri. Dunque, risparmiatemi, per favore».

Poussin si basa su alcuni passi dei Vangeli di Giovanni (19, 17-18), (19,23-24) (19, 25-30) e Matteo (27,51-54): Cristo, immerso nella oscurità, «emesso un alto grido spirò… la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti resuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti» (Mt 27, 50-53). Rappresenta la scena con pochi colori, la terra oscurata dalle tenebre in un fondo nero in cui vi è un’unica luce dai toni rossi, il cielo manca totalmente e le rocce del paesaggio sono macchie evanescenti. Risalta il rosso dei manti, e tutto il resto è fatto da gradazioni nere del buio, che nascondono figure umane ridotte a fantasmi. Ai piedi della croce, sul piano medio, al centro, c’è un personaggio che si volge verso lo spettatore.In primo piano ci sono i soldati che si giocano a dadi le vesti di Gesù, due di loro sono sorpresi da un uomo che esce dal buio della terra, contro il quale un soldato sguaina un pugnale.

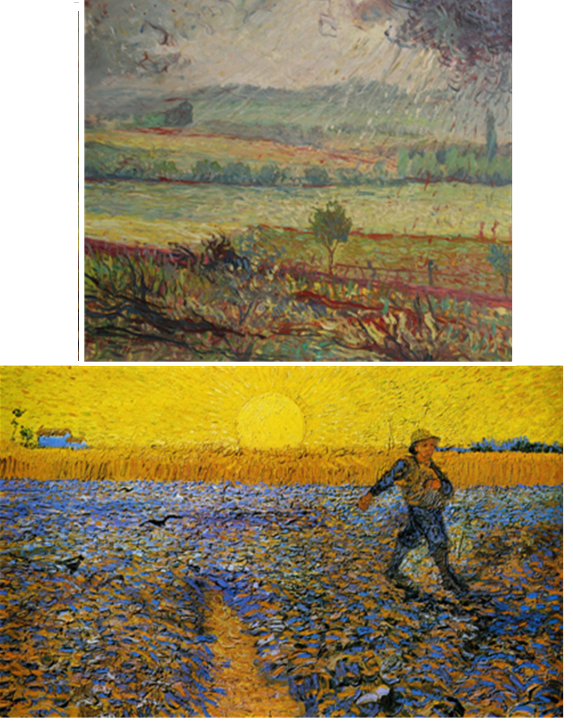

L’interpretazione che Jacopo Robusti detto il Tintoretto dà alla sua Crocifissione (1565, Venezia Scuola Grande di San Rocco, dodici metri di base) a mio parere è premonitrice della Resurrezione, la certezza della vittoria della Vita sulla Morte, ben lontano dall’uomo con volto duro e sofferente, a volte sgraziato (Christus Patiens) dei dolori, con i segni delle torture. È l’ora sesta: contro un cielo livido, attraversato da lampi temporaleschi, si staglia, solitario e maestoso, Gesù con il capo chinato, ormai morente, che rende lo spirito, mentre le croci dei due ladroni non sono state ancora innalzate; ai piedi, il gruppo dei dolenti con la Vergine che sviene sostenuta dalle Marie; a destra i soldati, nascosti tra le rocce, giocano a dadi le vesti di Cristo. Un alone di luce sovrannaturale si irradia dal corpo di Cristo, che diventa il punto focale attorno al quale si sviluppa tutta la narrazione, secondo un movimento concentrico che coinvolge tutti i presenti. La sua figura s’impone con tutta la sua forza muscolare, come se la morte imminente e i patimenti della passione non ne avessero compromesso la tonicità fisica. Quasi certamente Tintoretto oltre che da altre opere d’arte o da invenzioni figurative, trae spunto anche da una letteratura di origine francescana, nata e sviluppatasi per guidare i laici nello svolgimento degli esercizi spirituali.

Questo Cristo ricorda l’iconografia del Christus Triumphans, come in quella antica cristiana dove si rappresenta in una sola immagine il mistero della morte e della risurrezione del Cristo. Supera il piano emotivo e non suscita l’emozione, ma evoca il mysterium tremendum dinanzi alla parusia del trascendente: egli è già sorgente di vita e di salvezza per coloro che volgeranno a lui lo sguardo.

«Ogni giorno c’è un pezzo di strada da macinare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E una lacrima che sa di pioggia e che sa di sale /Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ti aspetterò così come si dice che si deve fare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non sarò mai troppo stanco di stare a aspettare/ Un altro giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non c’è niente di stabilito tutto può cambiare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non esiste un cavallo sicuro su cui puntare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ogni giorno metto in tavola qualcosa da mangiare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E certe volte non trovo parole per ringraziare/ Per ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E ognuno cerca di fermare il tempo e il tempo non si sa fermare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ognuno cerca di passare il tempo e il tempo si vede passare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ A volte mi sento come un prigioniero da liberare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ma non ci sono sbarre e non c’è modo di scappare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ogni giorno c’è un pezzo di strada da ritrovare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E una lacrima da benedire e da conservare/ Per tutti i giorni di pioggia che Dio manda in terra».

«Ogni giorno c’è un pezzo di strada da macinare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E una lacrima che sa di pioggia e che sa di sale /Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ti aspetterò così come si dice che si deve fare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non sarò mai troppo stanco di stare a aspettare/ Un altro giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non c’è niente di stabilito tutto può cambiare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E non esiste un cavallo sicuro su cui puntare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ogni giorno metto in tavola qualcosa da mangiare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E certe volte non trovo parole per ringraziare/ Per ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E ognuno cerca di fermare il tempo e il tempo non si sa fermare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ognuno cerca di passare il tempo e il tempo si vede passare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ A volte mi sento come un prigioniero da liberare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ma non ci sono sbarre e non c’è modo di scappare/ In ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ Ogni giorno c’è un pezzo di strada da ritrovare/ Ogni giorno di pioggia che Dio manda in terra/ E una lacrima da benedire e da conservare/ Per tutti i giorni di pioggia che Dio manda in terra».

E De Gregori, alla maniera di Pasolini, ama gli ultimi, gli oppressi, gli affamati e assetati di giustizia, quelli che popolano le nostre strade e fanno la vera storia d’Italia:

E De Gregori, alla maniera di Pasolini, ama gli ultimi, gli oppressi, gli affamati e assetati di giustizia, quelli che popolano le nostre strade e fanno la vera storia d’Italia: