Scritto da DARIO COPPOLA.

“Vivo come un cammello in una grondaia/ in questa illustre e onorata società!/ e ancora, sto aspettando un’ottima occasione/ per acquistare un paio d’ali e abbandonar il pianeta./E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare?/ I demoni feroci della guerra, che fingono di pregare!/ Eppure, io so bene che dietro a ogni violenza esiste il male…/ se fossi un po’ più furbo, non mi lascerei tentare./ Come piombo pesa il cielo questa notte./ Quante pene e inutili dolori”

(testo integrale di Come un cammello in una grondaia, che evoca la surreale immagine evangelica del cammello – o della gomena, secondo altre traduzioni – che passa per la cruna dell’ago, riportata in Mc 10, 25; Mt 19, 24, Lc 18, 25).

https://www.youtube.com/watch?v=T2MoNLA9voI

Con questa riflessione esistenziale traboccante di visioni, alla maniera di Rimbaud, ed evocatrice dello spleen di baudelairiana memoria, riprende verso la sua ultima tappa questa escursione nei mondi vagheggiati da Franco Battiato, che ama viaggiare di notte, con la sua fervida mente e col suo desiderio di pace interiore, invocando – alla maniera dei salmi ebraici – una presenza misteriosa che lo protegga:

Difendimi dalle forze contrarie,/ la notte, nel sonno, quando non sono cosciente/ quando il mio percorso si fa incerto./ E non mi abbandonare mai… / Non mi abbandonare mai!/ Riportami nelle zone più alte/ in uno dei tuoi regni di quiete:/ è tempo di lasciare questo ciclo di vite./ E non mi abbandonare mai […] Perché le gioie del più profondo affetto, o dei più lievi aneliti del cuore,/ sono l’ombra della luce./ Ricordami come sono infelice/ lontano dalle tue leggi;/ come non sprecare il tempo che mi rimane./ E non mi abbandonare mai […] Perché la pace che ho sentito in certi monasteri/ o la vibrante intesa di tutti i santi in festa/ sono solo l’ombra della luce” ( da L’ombra della luce).

Il viaggio dell’anima, tema filosofico e religioso che ricorre dal buddhismo all’orfismo, da Pitagora a Platone, è avventuroso come quello di un nomade:

“[…] Lungo il transito dell’apparente dualità/ la pioggia di settembre/ risveglia i vuoti della mia stanza/ ed i lamenti della solitudine/ si prolungano,/ come uno straniero non sento legame di sentimento./ E me ne andrò/ dalle città/ nell’attesa del risveglio./ I viandanti vanno in cerca di ospitalità/ nei villaggi assolati/ e nei bassifondi dell’immensità/ e si addormentano sopra i guanciali della terra./ Forestiero, che cerchi la dimensione insondabile,/la troverai, fuori città,/ alla fine della strada” (da Nomadi).

Se nella metempsicosi l’anima vaga per reincarnarsi eternamente, durante la vita di un corpo invece, questo viaggio avviene nel sogno, nei meandri dell’inconscio, tanto scrutati da Freud:

“Ci si risveglia ancora in questo corpo attuale/ dopo aver viaggiato dentro il sonno./L’inconscio ci comunica coi sogni/ frammenti di verità sepolte:/ quando fui donna o prete di campagna/ un mercenario o un padre di famiglia./ Per questo in sogno ci si vede un po’ diversi/ e luoghi sconosciuti sono familiari./ Restano i nomi e cambiano le facce/ e l’incontrario: tutto può accadere./ Com’era contagioso e nuovo il cielo…/ e c’era qualche cosa in più nell’aria./ Vieni a prendere un tè al ‘Caffè de la Paix’?/ Su, vieni con me./ Devo difendermi da insidie velenose/ e cerco di inseguire il sacro quando dormo/ volando indietro in epoche passate […]” (da Caffè De la Paix).

Spazio e tempo perdono il loro significato quando ci si avvicina all’infinito e all’eterno… Tuttavia, per Battiato, l’arché, ciò che sta all’origine, è più vicino alla purezza destinata poi a una corruzione ineluttabile:

“Torno a cantare il bene e gli splendori/ dei sempre più lontani tempi d’oro/ quando noi vivevamo in attenzione/ perché non c’era il posto per il sonno/ perché non v’era notte allora./ Beati nel dominio della preesistenza,/ fedeli al regno che era nei cieli/ prima della caduta sulla terra/ prima della rivolta nel dolore […]” (da Sui giardini della preesistenza).

E questa degenerazione, questa corruzione, è dipinta favolosamente, in una visione – con cui arriviamo alla meta – che ha dell’apocalittico, intendendo con questo termine quanto ciò significa secondo il suo vero etimo (da apokalyptein, cioè rivelazione). Non va trascurato il richiamo dell’ultima canzone, che qui presentiamo, alla Qabbalah, termine che in ebraico significa ricezione e che designa un testo, appunto ebraico, di insegnamenti esoterici con influssi neoplatonici. E’ tuttavia la cosmogonia esiodea ad aprirci ancora una stanza nell’immaginario palazzo incantato, dalla volta affrescata, che abbiamo visitato. Esso si trova nell’inconscio ove sono presenti, come dei dipinti, i miti che ci raccontano di Atlantide – come aveva fatto anche Platone nel Timeo e in Crizia -, quando gli dei si erano divisi i domini, e se Atene fu presa da Efesto e da Atena, Poseidone si era preso Atlantide, un’isola situata dinanzi alle Colonne d’Ercole, e s’era innamorato di Clito, una donna approdata in quel luogo splendido. Tra i figli che ebbero, Atlante, il più grande, sarebbe divenuto il re dell’intera rigogliosissima isola, piena di sotterranei segreti e ricchissima di metalli preziosi fra cui il fiammeggiante oricalco. Una catastrofe, secondo Platone, sommerse per sempre Atlantide, ma questi racconti, che ispirarono anche La Nuova Atlantide di Francesco Bacone, ci raggiungono ancora, grazie a Battiato, per parlarci dei giorni nostri:

E gli dei tirarono a sorte./ Si divisero il mondo:/ Zeus la terra,/ Ade gli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide./ Immenso, isole e montagne,/ canali simili ad orbite celesti./ Il suo re Atlante/ conosceva la dottrina della sfera/ gli astri, la geometria/ la Cabala e l’alchimia./ In alto il tempio./ Sei cavalli alati,/ le statue d’oro, d’avorio e oricalco./ Per generazioni la legge dimorò nei principi divini./ I re, mai ebbri delle immense ricchezze,/ e il carattere umano s’insinuò/ e non sopportarono la felicità,/ neppure la felicità,/ neppure la felicità./ In un giorno e una notte/ la distruzione avvenne./ Tornò nell’acqua. Sparì Atlantide” (testo integrale di Atlantide).

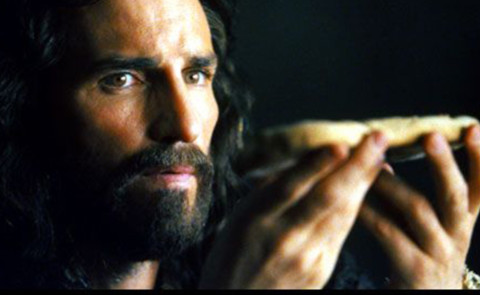

Ne Il vangelo secondo Matteo di Pasolini (1964), Gesù ripreso in primo piano alza lo sguardo al cielo ed emette un forte grido al quale la terra reagisce tremando. La scena è ripresa mostrando il movimento sulle vecchie case arroccate, il crollare dei muri cittadini e il fumo che si leva dalle macerie.Segue una carrellata che sale verso il cielo a mostrare il sole velato da una spessa coltre di nubi, per poi registrare la corsa di un gruppo di donne spaventate. Quando la videocamera conclude il suo giro dalla città al Golgota, torna a inquadrare il cielo, dove questa volta il sole è tornato a brillare, un attimo prima di rivelare (ancora in primo piano, ma piegato di lato) il volto senza vita di Gesù.

Ne Il vangelo secondo Matteo di Pasolini (1964), Gesù ripreso in primo piano alza lo sguardo al cielo ed emette un forte grido al quale la terra reagisce tremando. La scena è ripresa mostrando il movimento sulle vecchie case arroccate, il crollare dei muri cittadini e il fumo che si leva dalle macerie.Segue una carrellata che sale verso il cielo a mostrare il sole velato da una spessa coltre di nubi, per poi registrare la corsa di un gruppo di donne spaventate. Quando la videocamera conclude il suo giro dalla città al Golgota, torna a inquadrare il cielo, dove questa volta il sole è tornato a brillare, un attimo prima di rivelare (ancora in primo piano, ma piegato di lato) il volto senza vita di Gesù.

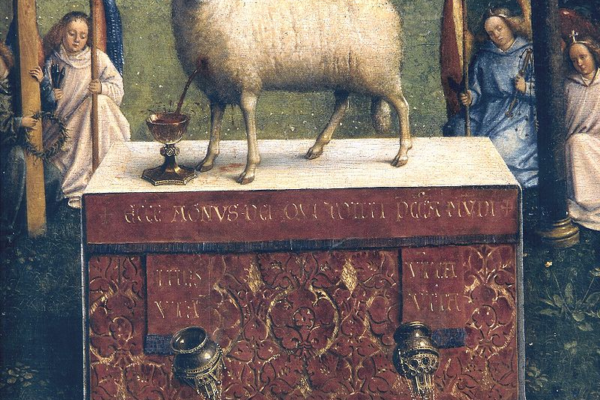

Nel 1996 è pubblicato “Prendere e lasciare“, un album musicale di Francesco De Gregori. Il testo di un brano ivi contenuto – L’agnello di Dio – è interessante per noi. Intanto, vale la pena soffermarsi sulla grafia e vedere che ‘agnello’ è, nell’album del cantautore, scritto con caratteri minuscoli. L’averlo scritto con la “A” maiuscola sarebbe stato un certo riferimento al Cristo. Inoltre, leggendo il testo, nel suo procedere, siamo sempre più sicuri che l’oggetto del riferimento è proprio l’uomo, quel particolare uomo che si fa agnello, ma che è – in realtà – un lupo feroce (Mt 7, 15).

Nel 1996 è pubblicato “Prendere e lasciare“, un album musicale di Francesco De Gregori. Il testo di un brano ivi contenuto – L’agnello di Dio – è interessante per noi. Intanto, vale la pena soffermarsi sulla grafia e vedere che ‘agnello’ è, nell’album del cantautore, scritto con caratteri minuscoli. L’averlo scritto con la “A” maiuscola sarebbe stato un certo riferimento al Cristo. Inoltre, leggendo il testo, nel suo procedere, siamo sempre più sicuri che l’oggetto del riferimento è proprio l’uomo, quel particolare uomo che si fa agnello, ma che è – in realtà – un lupo feroce (Mt 7, 15).

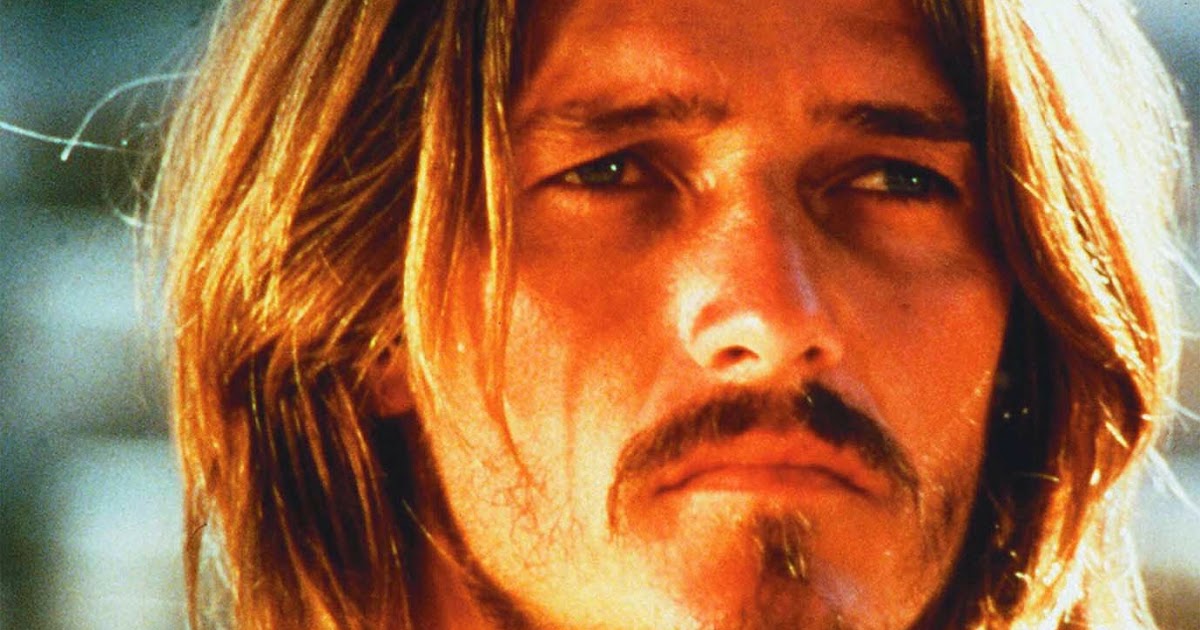

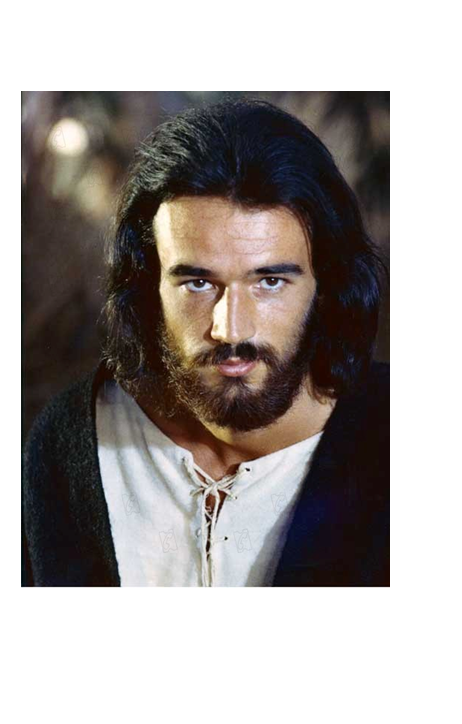

Resta sul canone cinematografico ormai identificato Ted Neeley per Jesus Christ Superstar (1972), l’hippy-movie nato prima da un album musicale (Rock Opera) e poi dal musical di successo planetario. A differenza degli altri personaggi, questo Gesù da opera rock è l’unico a non indossare un abbigliamento hippy, ma possiede i consueti tratti europei (a differenza, ad esempio, del personaggio della Maddalena di origini orientali e di Giuda di colore), ha capelli lunghi e biondi, barba e occhi azzurri. All’inizio del film, alla sua prima apparizione, assistiamo alla vestizione con una semplice (e classica) tunica bianca (con cuciture). È un Gesù superstar in quanto letto nell’ottica dello star system, esaltato al suo ingresso a Gerusalemme da una folla esultante che poi gli si rivolta contro dopo l’arresto. Una folla volubile, che ben si attaglia al concetto di celebrità qui criticato, che vede la massa osannante trasformatasi fin troppo facilmente in folla ingiuriante.

Resta sul canone cinematografico ormai identificato Ted Neeley per Jesus Christ Superstar (1972), l’hippy-movie nato prima da un album musicale (Rock Opera) e poi dal musical di successo planetario. A differenza degli altri personaggi, questo Gesù da opera rock è l’unico a non indossare un abbigliamento hippy, ma possiede i consueti tratti europei (a differenza, ad esempio, del personaggio della Maddalena di origini orientali e di Giuda di colore), ha capelli lunghi e biondi, barba e occhi azzurri. All’inizio del film, alla sua prima apparizione, assistiamo alla vestizione con una semplice (e classica) tunica bianca (con cuciture). È un Gesù superstar in quanto letto nell’ottica dello star system, esaltato al suo ingresso a Gerusalemme da una folla esultante che poi gli si rivolta contro dopo l’arresto. Una folla volubile, che ben si attaglia al concetto di celebrità qui criticato, che vede la massa osannante trasformatasi fin troppo facilmente in folla ingiuriante.