Scritto da MARIA NISII.

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e i visi amici:

considerate se questo è un uomo,

che lavora nel fango,

che non conosce pace,

che lotta per mezzo pane,

che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna

senza capelli e senza nome,

senza più forza di ricordare,

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore,

stando in casa andando per via,

coricandovi alzandovi;

ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca

i vostri nati torcano il viso da voi.

Nel gennaio 1946, poco dopo il suo faticoso rientro a casa raccontato ne La tregua (1963), Primo Levi scrive Shemà, una poesia divenuta nota in quanto – senza titolo – è posta in epigrafe a Se questo è un uomo (1947). Il suo titolo originario però contribuisce a comprenderne il senso, in quanto lo Shemà è la preghiera ebraica per eccellenza, recitata due volte al giorno, al mattino alzandosi e alla sera coricandosi, e che dovrebbe anche rappresentare le ultime parole prima di morire (1).Il suo testo è composto da versetti tratti dal libro del Deuteronomio e dal libro dei Numeri, ad eccezione del passaggio in apertura:

Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno.

Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza.

Queste parole, che ti ordino oggi, saranno sul tuo cuore: le ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando siederai in casa tua e quando camminerai per strada, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

Te le legherai come segno sulla mano e ti saranno come pendagli tra gli occhi; le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. (Deut, VI, 4-9)

Se ascoltando obbedirete ai miei precetti, che vi ordino oggi, di amare il Signore vostro Dio e di servirlo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, Io darò la pioggia alla vostra terra a suo tempo, la pioggia autunnale e la pioggia primaverile, e così potrai raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio.

Ti darò l’erba nei campi per il tuo bestiame: mangerai e sarai saziato. Ma state in guardia che il vostro cuore non sia sedotto, e non vi allontaniate per servire altri dèi e prostrarvi ad essi. Perché l’ira del Signore si accenderebbe contro di voi; chiuderà il cielo e non vi sarà pioggia, la terra non dara i suoi prodotti e voi sparirete presto dalla terra buona che il Signore vi dà.

Porrete dunque queste mie parole sul vostro cuore e sulla vostra anima, ve le legherete come segno sulla mano e vi saranno come pendagli tra gli occhi.

Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando siederai in casa tua e quando camminerai per strada, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, sulla terra che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni del cielo sopra la terra. (Deut, XI, 13-21)

Il Signore disse a Mosè: Parla ai figli di Israele e dì loro che si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti per (tutte) le loro generazioni, e mettano nella frangia di ogni angolo un filo di lana azzurra. Questo sarà per voi della frangia: guardandola vi ricorderete di tutti i precetti del Signore e li praticherete.

Non correrete dietro ai vostri cuori e dietro ai vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite; ma ricorderete e praticherete tutti i miei precetti, e sarete santi per il vostro Dio.

Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatti uscire dalla terra di Egitto per essere il vostro Dio.

IO SONO IL SIGNORE VOSTRO DIO. (Num, XV, 37-41)

Come lo shemà – Ascolta, Israele… – l’autore esige ascolto, modulandolo in una serie di azioni: considera, medita…

Come la preghiera ebraica formula un precetto – Queste parole, che ti ordino oggi – anche questa preghiera laica impartisce un precetto: vi comando queste parole.

La trasmissione ai figli e la ripetizione nel corso della giornata delle parole dello shemà – le ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando siederai in casa tua e quando camminerai per strada, quando ti coricherai e quando ti alzerai– riecheggiano quasi identiche nei versi di Levi: Scolpitele nel vostro cuore, / stando in casa andando per via, / coricandovi alzandovi; / ripetetele ai vostri figli.

La conclusione – O vi si sfaccia la casa, /la malattia vi impedisca /i vostri nati torcano il viso da voi– arriva improvvisa, spezzando il ritmo esortativo assunto fino a quel momento e imponendo una cesura che ha il tono della maledizione (rivolta a chi non obbedirà all’obbligo del ricordo). Ma si tratta ancora una volta di una nota tipicamente biblica, come è evidente in Dt28,15-46:

se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni: …

Secondo Alberto Cavaglion lo shemà di Levi è una preghiera secolarizzata, che ne dice l’impossibilità nei luoghi dell’inferno: “La mia convinzione è che Levi abbia fatto proprio l’insegnamento di Dante, specie per quanto riguarda l’impossibilità della preghiera nei gironi infernali. Nel luogo in cui l’invocazione a Dio è interdetta, Dio può essere invocato solo obliquamente, magari attraverso l’artificio retorico adottato da Francesca da Rimini nel canto V: «Se fosse amico il re de’ l’universo…». Ma Dante, per Levi, è anche maestro della parodia giocosa, beffarda. Gli stessi diavoli, in fondo, hanno le loro preghiere, astruse e incomprensibili come il famoso «papéSatànAleppe».” ( https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-voce-fioca-e-profana-del-sacro-in-primo-levi ) Un richiamo, quello a Dante, che ci piace riprendere all’inizio di quest’anno a lui dedicato per l’occasione dei settecento anni dalla morte [2].

Il parallelismo con la Commedia dantesca, evidente nella lettura di Se questo è un uomo, e oggetto di molti studi [3], dimostra inoltre come Levi sia stato un grande scrittore e non solo un testimone. E tuttavia il calco dello shemà non è banale né scontato. Di famiglia ebrea, che gli ha trasmesso le tradizioni ma non la fede, egli si è sempre dichiarato non credente – C’è Auschwitz e dunque non può esserci un Dio, è una delle sue dichiarazioni più riprese [4]. Pur ricalcando lo schema e il tono, nello shemà di Levi notiamo quindi la mancanza dell’atto di fede iniziale – Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno. La preghiera ebraica è stata così privata del suo centro (esistenza e unicità di Dio), al quale viene sostituito l’obbligo del ricordo, il cui oggetto è presto detto: l’offesa all’uomo che il Lager ha perpetrato e la disumanizzazione di vittime e carnefici – i primi ridotti a bestie, i secondi privati di coscienza.

Neppure la fede in Dio viene esclusa dall’ombra oscura del male che aleggiava sul lager. Di fronte alla preghiera del vecchio Kuhn che ringrazia Dio per non essere stato scelto in una selezione per il crematoio, Levi infatti commenta: “Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppe il greco che ha vent’anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell’uomo di fare, potrà risanare mai più?”. Per concludere: “Se io fossi Dio, sputerei a terra alla preghiera di Kuhn”(Se questo è un uomo, Einaudi, p.127). A sua volta Levi è stato tentato a una simile preghiera, come egli stesso racconta nell’ultimo libro, I sommersi e i salvati (1986), quando ha provato il desiderio di rivolgere una richiesta di aiuto di fronte all’ennesima selezione. Una tentazione subito rifiutata, perché comprende che quella preghiera sarebbe stata “blasfema, oscena”.

Il Levi non credente tuttavia ammette che, pur in quella realtà deprivata di senso, coloro che erano riusciti a mantenere la fede possedevano un orizzonte più vasto, che non si fermava ai confini segnati dal filo spinato:

«…sono entrato in Lager come non credente, e come non credente sono stato liberato e ho vissuto fino a oggi; anzi, l’esperienza del Lager, la sua iniquità spaventosa, mi ha confermato nella mia laicità… Non solo nei momenti cruciali delle selezioni o dei bombardamenti aerei, ma anche nella macina della vita quotidiana, i credenti vivevano meglio – come ho potuto osservare. Non aveva alcuna importanza quale fosse il loro credo… sacerdoti cattolici o riformati, rabbini delle varie ortodossie, Testimoni di Geova, erano accomunati dalla forza salvifica della loro fede. Il loro universo era più vasto del nostro, più esteso nello spazio e nel tempo, soprattutto più comprensibile: avevano una chiave e un punto d’appoggio, un domani millenario per cui poteva avere un senso sacrificarsi» (I sommersi e i salvati, p. 114).

Noi che siamo sicuri nelle nostre tiepide case, meditiamo che questo è stato.

________________________________________

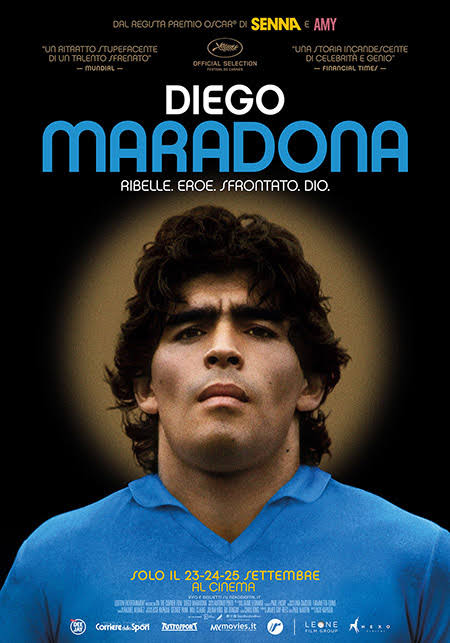

- In copertina : Larry Rivers, Primo Levi, Witness (1987)

- Note:

(1)Similmente alla professione di fede islamica, la shahada, che va sussurrata al neonato e sarà da ripetere per tutta la vita e prima della morte, perché il fedele vada a Dio conoscendola.

[2]https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-accademia-della-crusca-e-le-celebrazioni-del-2021-anno-dantesco/8026

[3] http://www.letteralegale.info/contributi/dante-ad-auschwitz-la-poetica-di-dante-nellopera-di-primo-levi/

[4]https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2019/12/01/news/no-io-non-credo-c-e-auschwitz-e-dunque-non-puo-esserci-un-dio-1.38036281