Scritto da MARIA NISII.

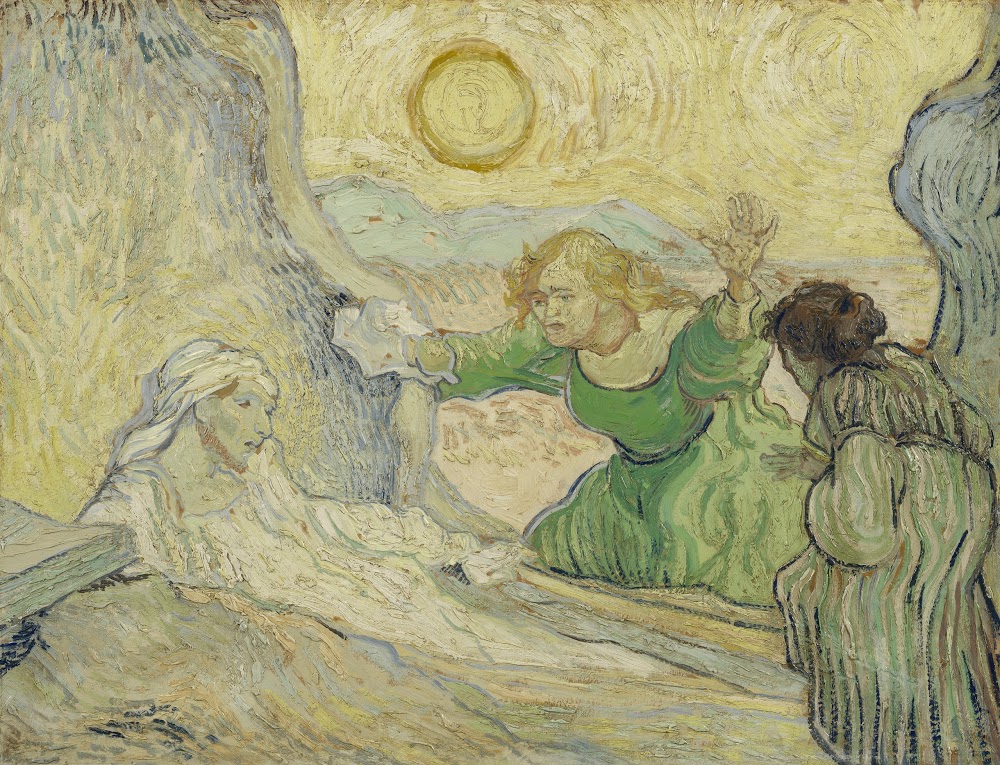

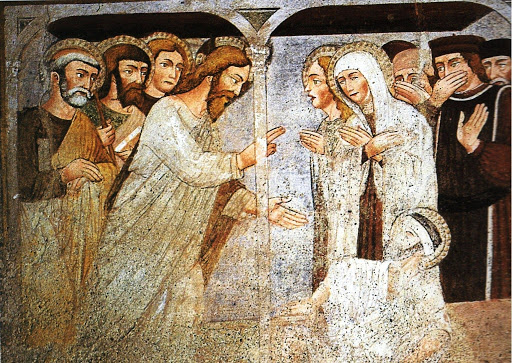

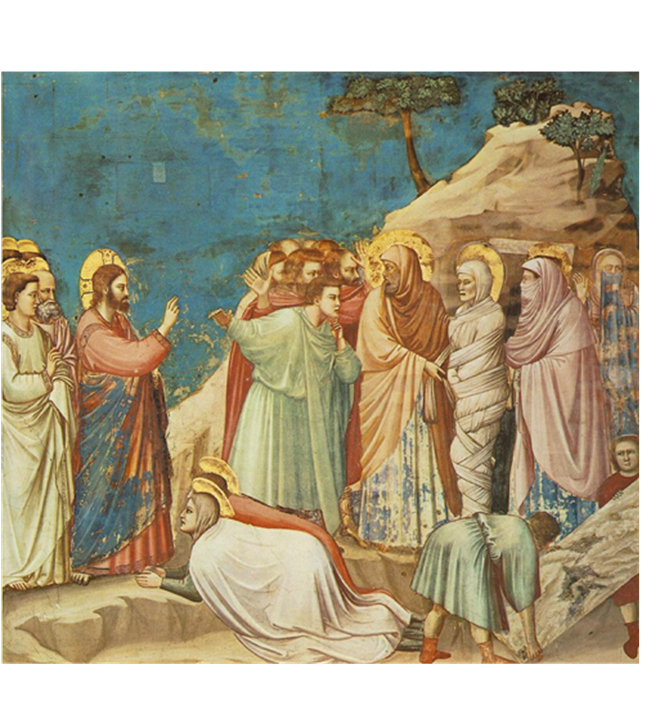

38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. 42 Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43 E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44 Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».(Giovanni 11)

1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. (Giovanni 12)

9Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. 10I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, 11perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.(Giovanni 12)

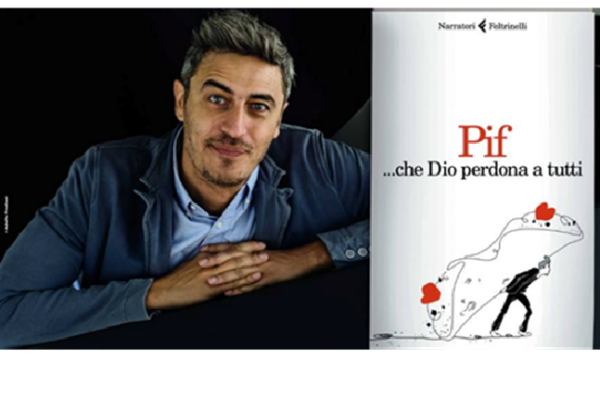

Fatto curioso (o forse no?), la resurrezione di Lazzaro è l’evento soprannaturale tra i più contestati dalle riscritture, con i picchi di Amélie Nothomb che in Sete fa deporre Lazzaro al processo, lamentando «come sia odioso vivere con quest’insopportabile puzza di cadavere che ti si incolla alla pelle», ma soprattutto di José Saramago che ne Il vangelo secondo Gesù Cristo mostra come al primo incontro Gesù risani l’uomo dalla malattia che lo affligge, mentre dopo la morte rinuncerà a rianimarlo, in quanto fermato all’ultimo istante da Maria Maddalena che gli dice: «nessuno ha compiuto tanti peccati in vita per meritare di morire due volte». Il testo prosegue notando come, «a quel punto, Gesù lasciò ricadere le braccia e si allontanò per piangere» (p. 338), un momento che, secondo Piero Boitani, è il «più sconvolgente dell’intera opera, perché la rinuncia a resuscitare Lazzaro costituisce di fatto un rifiuto a compiere il miracolo di dare la vita. Essa comporta la caduta di tutta la rivoluzione cristiana, secondo le parole di Paolo ai Corinzi: Se non esiste resurrezione dei morti, neanche Cristo è resuscitato! Ma se Cristo non è resuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede (1 Cor 15,14). Il cristianesimo stesso, insomma, muore qui insieme a Lazzaro» (Esodi e Odissee, p. 144). Come Saramago evidentemente desiderava.

Talvolta le riscritture sottolineano gli aspetti teologicamente meno rilevanti (come il cattivo odore del corpo in decomposizione), ma come facilmente ci si può attendere, contengono pure le obiezioni alle interpretazioni tradizionali o persino le proprie insoddisfazioni per il racconto canonico. Eppure su un punto possiamo concordare con i nostri riscrittori: che cosa ha significato la resurrezione di Lazzaro se poi l’uomo di Betania non prende mai la parola? La sua permanenza nel regno dei morti resta un mistero: possibile che nessuno gliene abbia chiesto conto? Non sono in tanti a essere tornati dallo sheol! Allo stesso modo sfugge il senso di quel ritorno alla vita se di fatto non lo si vede agire sulla scena. Dopo la resurrezione, Giovanni lo cita ancora come uno dei commensali a tavola con Gesù, sebbene a quella cena siano le sorelle a essere attrici sulla scena: Marta serve a tavola e Maria compie il gesto di unzione che tanto scandalizza Giuda. Lazzaro è ancora oggetto dell’interesse di chi vuole appurarne la resurrezione, ma appunto resta un soggetto passivo. Su queste ellissi narrative, ogni autore individua la propria pista di riflessione più o meno convincente.

In Confessione di un condannato a morte la sera del suo arresto, prima parte del romanzo Il vangelo secondo Pilato di Eric-Emmanuel Schmitt, Gesù-Jeshua non dà importanza ai miracoli e li minimizza, riferendoli come si trattasse di un grande malinteso, mero frutto dell’esaltazione di chi lo ama. Presto deve però constatare che la gente non va più ad ascoltare le sue parole, ma è solo in cerca di prodigi. E quando ha ormai deciso di non farsi avvicinare ancora dai cercatori di miracoli, si lascia commuovere dalla morte dell’amico Lazzaro. Così, gli si sdraia accanto e «scende nel suo pozzo d’amore», ovvero nella dimensione di intimità dove incontra il Padre. Nel momento in cui ne riemerge, scopre quindi che Lazzaro è seduto.

Tuttavia si tratta di una resurrezione a metà, perché l’uomo risulta solo parzialmente cosciente: è muto e come istupidito. «[…] non riuscivo a rimuovere uno scrupolo: ero io il responsabile del suo ritorno, del suo stato. Mio Padre aveva compiuto il miracolo per rassicurare me, e me soltanto, per spiegarmi che avrei fatto ritorno dalla morte, e che io, a differenza di Lazzaro, avrei parlato. Aveva sacrificato il riposo di Lazzaro in mio favore. Lacrime di vergogna devastavano il mio volto» (p. 90).

Quel silenzio a cui il quarto vangelo vota Lazzaro viene qui interpretato in senso negativo: questa resurrezione non è foriera di vita, ma solo segno di una prossima e qualitativamente diversa resurrezione. Gesù ne prova vergogna e Dio padre non ne esce meglio, visto che si è limitato ad accontentare il figlio senza preoccuparsi di sacrificare il giusto riposo di un uomo. Questa rinarrazione risulta quindi riduttiva, senza essere intenzionalmente critica.

Per comprendere quello che è successo a Lazzaro occorre un altro sguardo, una lettura anche teologicamente raffinata, oltre che letterariamente efficace, ovvero capace di mostrare il mistero senza sentire il bisogno di spiegarlo.

Tra i pochi che hanno saputo esibire questa rara dote in una riscrittura evangelica, ricordo Stefano Jacomuzzi che in Cominciò in Galilea compone un racconto a due voci, così che ogni brano evangelico è prima raccontato da Andrea, fratello di Simon Pietro, e poi dallo stesso Gesù. Di fronte alla pietra sepolcrale, l’apostolo riconosce nel Maestro il «Signore della vita e della morte», riferendo che quando a sera torna a chiamarli, dopo essere rimasto a lungo solo con Lazzaro, è di nuovo «il volto misterioso dell’uomo ignoto che aveva intravisto quando si era chinato a ricevere l’acqua dal Battista». Lazzaro qui potrebbe anche aver parlato, ma con il solo Gesù, per quanto di quell’incontro nulla venga riferito. Dalle parole di Gesù invece emerge qualcosa di quel di più che è avvenuto e che è ora presente in mezzo a loro. E persino il silenzio di Lazzaro assume un altro significato, preceduto com’è dalla promessa di vita eterna:

«’Amici entrate’, dico. Siedono con me. Anche Lazzaro è in mezzo a noi. Questa gente vede le cose succedere una dopo l’altra. E invece accadono tutte insieme, da sempre, davanti allo sguardo di Dio. ‘Sempre’ è la parola che voglio dire, che possa ricoprire i loro destini. Anche la pietra della soglia e la polvere delle strade, che dureranno più delle loro facce, e le nubi nel cielo e le tempeste sul lago, che dureranno più dei loro pensieri, sono chiuse nel tempo e vedono le cose succedere una dopo l’altra, e allora il dolore e la morte, la povertà, la fame non hanno contrappeso e la bilancia tracolla sotto il loro carico. Il tempo non dà ragioni alle loro sofferenze. Per questo dirò loro la parola ‘sempre’, che travolga ogni confine di tempi, di spazi e faccia traboccare ai loro occhi il piatto vuoto della bilancia.

‘Amici, Dio ha resuscitato Lazzaro dai morti. Anche il figlio dell’uomo starà tre giorni nel sepolcro come Lazzaro, ma al terzo giorno risusciterà. Perché il Padre lo ha fatto vittorioso sulla morte. E chi avrà fede in me vivrà per sempre». Marta e Maria portano i cibi sulla tavola. Lazzaro mi siede accanto e resta silenzioso» (p. 169).

Non meno enigmatico del racconto evangelico, che pure amplia e arricchisce, la versione di Jacomuzzi cerca parole nuove ma lascia il mistero intatto. «Ciò di cui non si può parlare, si deve tacere», ha detto L. Wittgenstein. E come Lazzaro ha taciuto, anche il riscrittore, a sua volta, adotta la stessa dotta reticenza….. sssss, silentium!

____________________________________________________

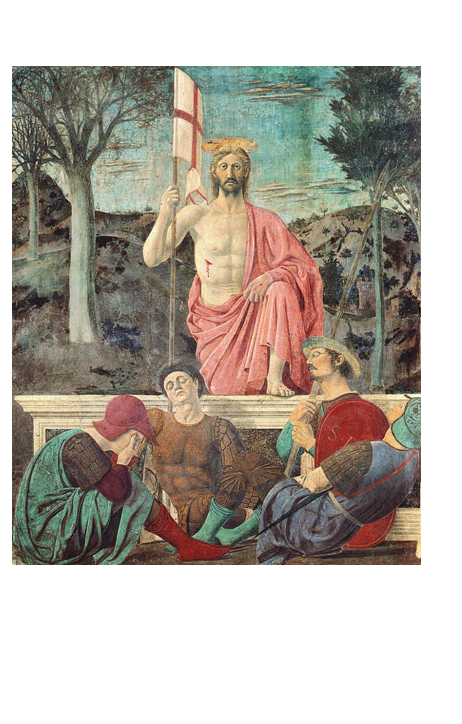

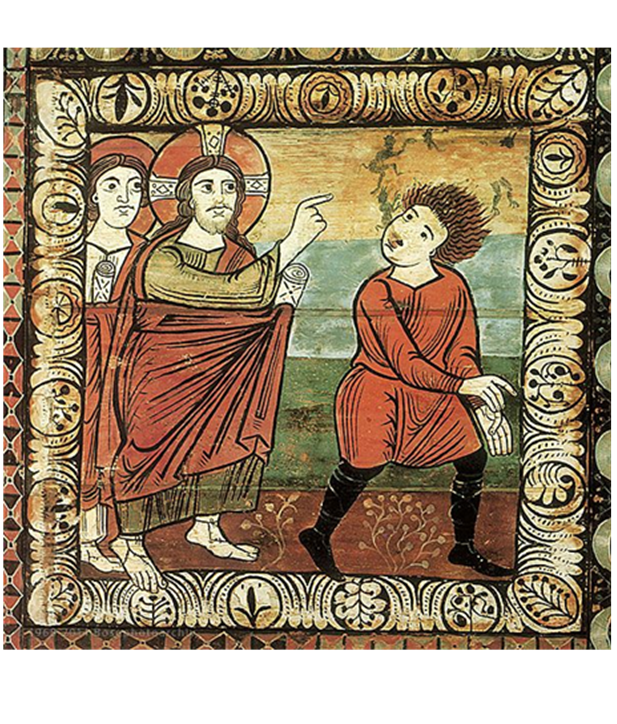

- In copertina : Duccio DiBuoninsegna (1250-60) , Resurrezione di Lazzaro

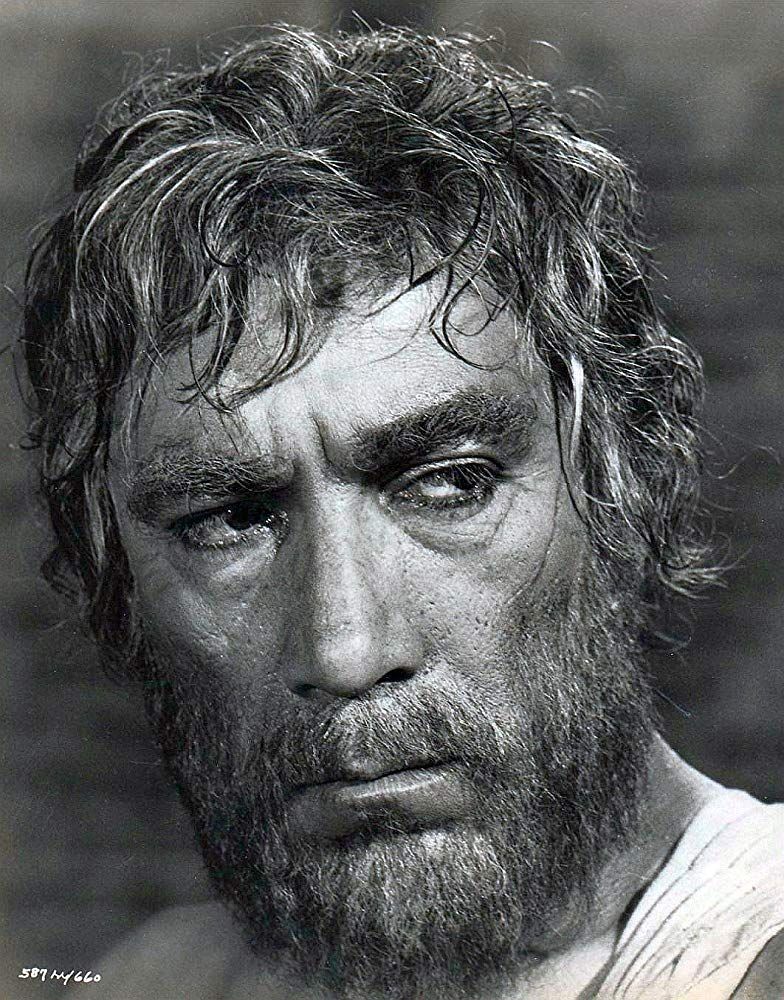

Questo bel romanzo racconta la storia drammatica di chi non può vivere la fede, scegliendo di focalizzare l’attenzione su un personaggio che raramente era stato ritenuto degno d’attenzione. Alcuni decenni dopo solo un’altra autrice, per quanto ci risulta, lo farà in uno dei quattro racconti del Vangelo dei bugiardi. Ma Naomi Alderman, ebrea, è interessata alla storia antica di Israele e sposa la tesi del Barabba zelota, pure abbracciata da diverse pellicole cinematografiche che raccontano il dopo crocifissione, senza fare del liberato una figura importante. Il Barabba di Lagerkvist invece è un personaggio complesso, e dunque più accattivante, dotato di un passato ignoto e di un’irrequietezza esistenziale senza nome, un anelito alla vita spirituale a cui non riesce a fare spazio. È attratto da Gesù e sulla sua strada continua a incontrarne i seguaci, ma la sua curiosità non trova requie. E non solo perché respinto. Egli vive l’impossibilità di una fede che chiede di credere in ciò che sembra impossibile – un Dio che si lascia crocifiggere come uno schiavo, un salvatore che non salva e sembra chiedere il sacrificio della propria vita. Barabba non può abbandonarsi alla fede, visto che non sa che cosa sia il fidarsi, né può vivere il comandamento dell’amore, perché la sua storia glielo impedisce. Non è mai stato «alfabetizzato» all’amore, anche se è in grado di compiere un gesto di pietà seppellendo la Leporina.

Questo bel romanzo racconta la storia drammatica di chi non può vivere la fede, scegliendo di focalizzare l’attenzione su un personaggio che raramente era stato ritenuto degno d’attenzione. Alcuni decenni dopo solo un’altra autrice, per quanto ci risulta, lo farà in uno dei quattro racconti del Vangelo dei bugiardi. Ma Naomi Alderman, ebrea, è interessata alla storia antica di Israele e sposa la tesi del Barabba zelota, pure abbracciata da diverse pellicole cinematografiche che raccontano il dopo crocifissione, senza fare del liberato una figura importante. Il Barabba di Lagerkvist invece è un personaggio complesso, e dunque più accattivante, dotato di un passato ignoto e di un’irrequietezza esistenziale senza nome, un anelito alla vita spirituale a cui non riesce a fare spazio. È attratto da Gesù e sulla sua strada continua a incontrarne i seguaci, ma la sua curiosità non trova requie. E non solo perché respinto. Egli vive l’impossibilità di una fede che chiede di credere in ciò che sembra impossibile – un Dio che si lascia crocifiggere come uno schiavo, un salvatore che non salva e sembra chiedere il sacrificio della propria vita. Barabba non può abbandonarsi alla fede, visto che non sa che cosa sia il fidarsi, né può vivere il comandamento dell’amore, perché la sua storia glielo impedisce. Non è mai stato «alfabetizzato» all’amore, anche se è in grado di compiere un gesto di pietà seppellendo la Leporina.

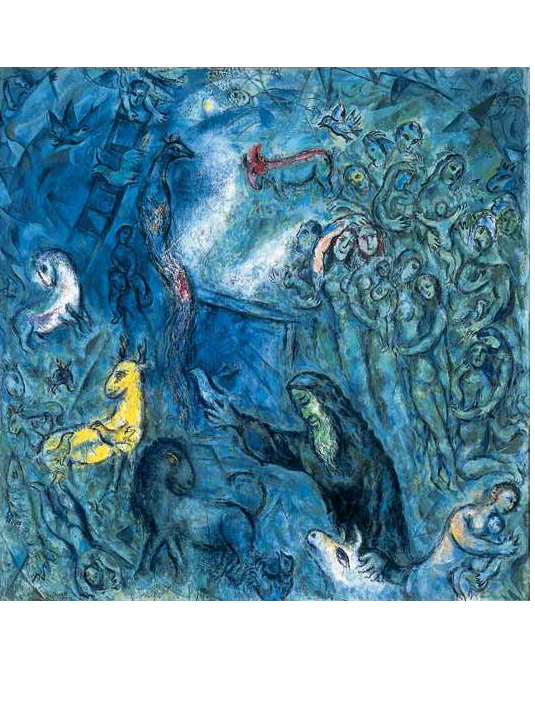

Anche un pittore moderno, russo di origine ebraica chassidica, Marc Chagall, tra le storie della Bibbia conservate a Nizza al Museo Nazionale Messaggio Biblico, illustra “l’arca di Noè” (1963) ma lì si coglie la visione della salvezza e viene tralasciato il destino dei corrotti: vediamo l’interno dell’arca, lontana dalla classica rappresentazione sacra, priva di prospettiva. La composizione ruota intorno a un vortice come un’ellisse centrale in cui c’è Noè che lancia la colombae e prolunga quel gesto che si conclude nella scala di Giacobbe, simbolo di collegamento tra cielo e terra.Tutto il dipinto è ricco di richiami e simboli: anche qui c’è una parte di umanità, una folla, uomini e animali mescolati e illuminati dalla sola luce che entra dalla finestra e che illumina gli esseri in uno spazio quasi completamente blu, che vanno verso una nuova vita salvata, con la speranza del futuro. Oltre al blu pochi altri colori emergono: il bianco del cavallo, il giallo della cerva, il rosa della donna, il verde del volto di Noè. Si vedono numerose maternità che compongono la nuova umanità e in particolare una con un bimbo a braccia aperte che ricorda Gesù crocifisso e la presenza di un pavone, simbolo della salvezza eterna.

Anche un pittore moderno, russo di origine ebraica chassidica, Marc Chagall, tra le storie della Bibbia conservate a Nizza al Museo Nazionale Messaggio Biblico, illustra “l’arca di Noè” (1963) ma lì si coglie la visione della salvezza e viene tralasciato il destino dei corrotti: vediamo l’interno dell’arca, lontana dalla classica rappresentazione sacra, priva di prospettiva. La composizione ruota intorno a un vortice come un’ellisse centrale in cui c’è Noè che lancia la colombae e prolunga quel gesto che si conclude nella scala di Giacobbe, simbolo di collegamento tra cielo e terra.Tutto il dipinto è ricco di richiami e simboli: anche qui c’è una parte di umanità, una folla, uomini e animali mescolati e illuminati dalla sola luce che entra dalla finestra e che illumina gli esseri in uno spazio quasi completamente blu, che vanno verso una nuova vita salvata, con la speranza del futuro. Oltre al blu pochi altri colori emergono: il bianco del cavallo, il giallo della cerva, il rosa della donna, il verde del volto di Noè. Si vedono numerose maternità che compongono la nuova umanità e in particolare una con un bimbo a braccia aperte che ricorda Gesù crocifisso e la presenza di un pavone, simbolo della salvezza eterna.