Scritto da NORMA ALESSIO.

Quando sentiamo pronunciare il nome di Caino, tutti lo associamo all’omicidio del fratello Abele raccontato nel capitolo 4° del libro della Genesi e il ricordo va al suo peccato. Il racconto dell’omicidio è espresso in poche parole, neppure un versetto. Questo vuol anche dire che l’interesse del racconto non è sull’omicidio in se, ma su ciò che lo precede e su quello che segue. L’arte delle origini è molto elementare nel raffigurare le sacre scritture: si limita a raccontare i fatti narrati, arricchiti talvolta anche con particolari, tratti dalle leggende che la tradizione ha tramandato. Nel commentare gli eventi dell’Antico Testamento dobbiamo sempre tenere presente che esso è rivelazione di Dio nella sua globalità e la visione della storia non è una pura sequenza di fatti, ma è la storia della salvezza, in cui Dio realizza ciò che ha stabilito per l’uomo e per l’universo; la Bibbia disegna anche il cammino della fede e dell’obbedienza, così come dell’incredulità e della disobbedienza a Dio. Non dobbiamo pensare di dare significato a ogni singolo elemento.

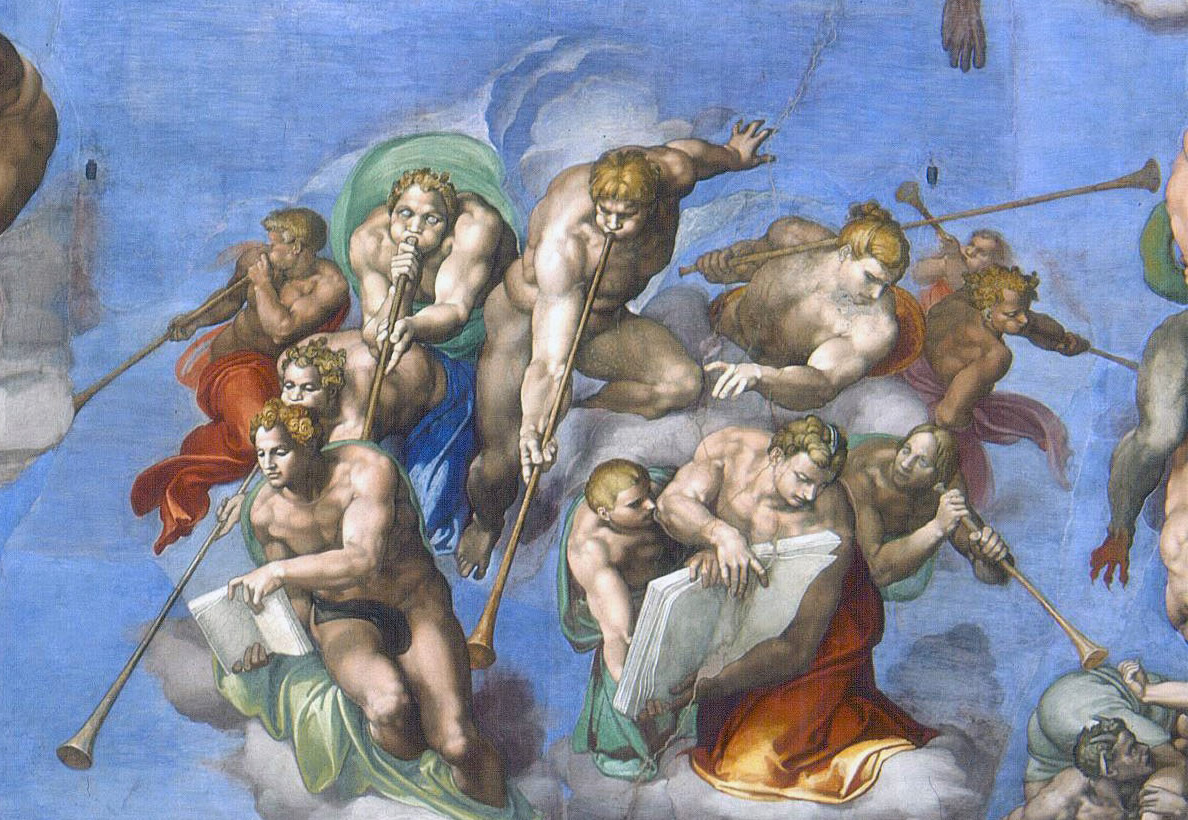

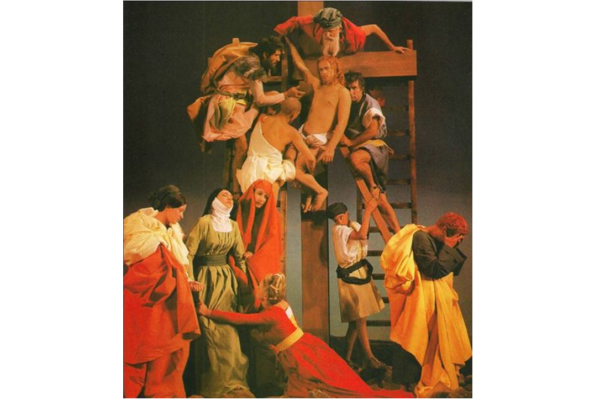

Questo episodio lo troviamo illustrato soprattutto nei mosaici, nei rilievi dei capitelli delle chiese paleocristiane o negli affreschi medioevali, nel contesto del racconto della creazione posto alla contemplazione dei fedeli; compare, raramente, negli edifici religiosi dei secoli successivi: nel XVI e XVII sottoforma di dipinti su tela che riproducono le varianti della stessa scena e nel XIX e XX secolo anche in sculture a tutto tondo. Partendo da queste considerazioni vediamo come l’arte figurativa ha interpretato questo episodio.

Nell’arte cristiana delle origini sono rappresentati i tre momenti del fatto in modo distinto: la presentazione dell’offerta a Dio da parte dei due fratelli, l’omicidio di Abele, il richiamo di Dio a Caino con la cosiddetta maledizione. “Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra».(Gen 4,3-12)

La scena più rappresentata è proprio il momento preciso, come in un fermo immagine, in cui Caino sta per colpire mortalmente suo fratello Abele, che normalmente si contraddistingue per il bianco candore del corpo, mentre il suo assassino ha la pelle più scura. Poiché nel racconto biblico non è indicato in quale modo avviene l’uccisione, gli artisti, oltre a variare le posizioni dei corpi dei protagonisti in lotta nell’istante di massima tensione, hanno inserito oggetti diversi utilizzati come armi per infliggere il colpo mortale ad Abele: pietre, bastoni, asce, coltelli, e … una mascella d’asino, come nell’opera del napoletano Filippo Vitale di data incerta (1640?), di collezione privata.

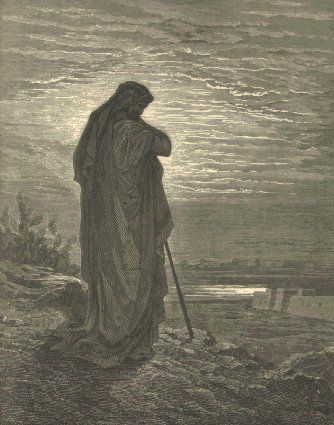

Quest’ultimo oggetto provoca perplessità sul motivo della sua presenza, spesso rappresentata come arma “bestiale” in mano a tritoni o satiri in raffigurazioni mitologiche rinascimentali e che invece qui ricorda la lotta tra Sansone e i filistei, citata in modo esplicito solo nel libro dei Giudici al capitolo 15 “Trovò allora una mascella d’asino ancora fresca, stese la mano, l’afferrò e uccise con essa mille uomini”. Il motivo di questa scelta porta a intendere l’azione come quella di un eroe, vista la similitudine con Sansone dove l’insieme della scena in se è espressa in modo cruento, esaltato dalla violenza fratricida di Caino che si accanisce sul fratello. Rara è la rappresentazione della maledizione di Caino, “Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato.” (Genesi 4,15).

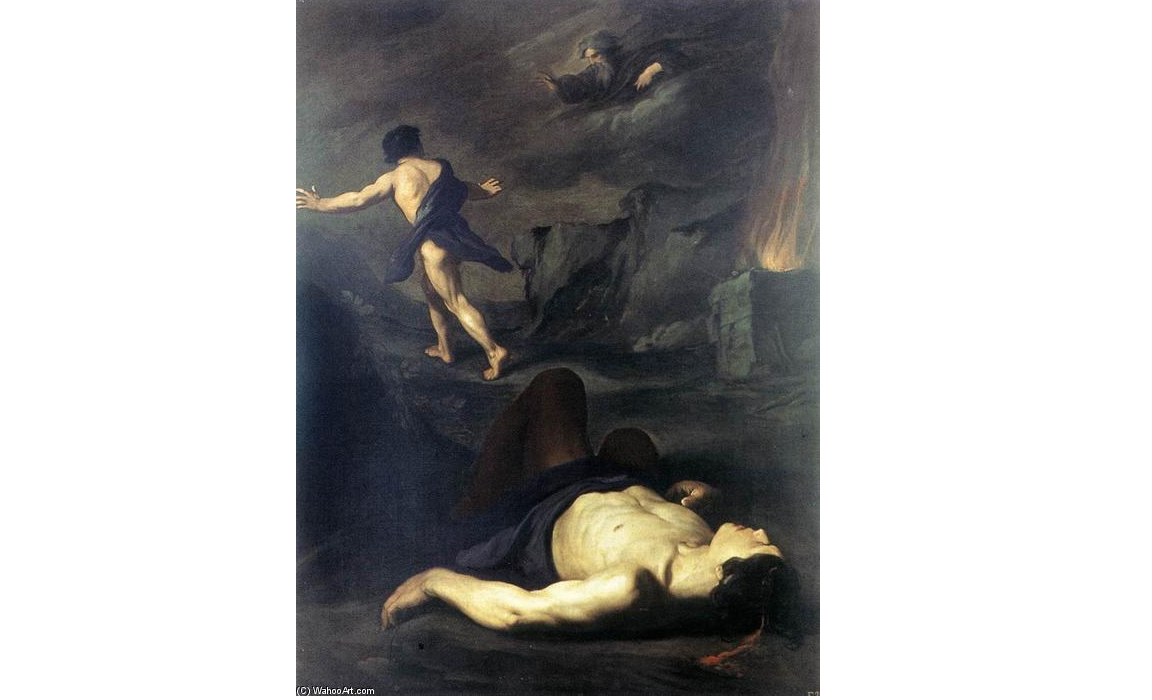

Il “Caino e Abele” di Pietro Novelli (1628), opera custodita nella Galleria d’arte antica di Palazzo Barberini di Roma, inserisce direttamente nella scena il richiamo di Dio che appare tra le nuvole, mentre l’omicida, scappando, allarga le braccia, e sembra di sentirlo dire «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» e in primo piano, a terra, Caino.

Il linguaggio espressivo degli artisti moderni che hanno tratto ispirazione per le opere dagli episodi biblici, è mutato nel tempo divenendo sempre più significativo ed essenziale per la diffusione del messaggio di Dio, creando il massimo coinvolgimento dell’osservatore; così a Parigi Henri Vidal scultore francese, nel giardino delle Tuileries, abbiamo Caino (anno 1896) nella fase del pentimento: “Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». (Gen.4, 12-15). Egli è solo, disperato, e anche qui è ripetuto il gesto del nascondere con la grossa mano il segno di Dio sul volto dopo aver ucciso suo fratello Abele: è un Caino abbruttito dal peccato, curvo, quasi invecchiato di colpo.

Anche Raffaele Faccioli, rappresenta, nel 1864, “Caino dopo l’uccisione di Abele”. In quest’opera l’artista mostra Caino solo, come colto nell’atto di nascondersi dalla vista del Signore, con una tale intensità dello sguardo che sembra evocare il drammatico dialogo con Dio.

E infine la drammatica espressione del volto di “Caino” nella scultura di Gaetano Martinez del 1922, che sembra fermare il momento stesso in cui alla mente dell’omicida balza, quasi confusamente, il rimorso per la propria colpa; una colpa ricordata dal volto del fratello, che affiora dalla base come se emergesse dalla sua coscienza.

In queste ultime interpretazioni gli artisti hanno impresso nelle loro opere i loro sentimenti per poter far evocare nello spettatore la loro stessa emozione, ma a sovvertire questo pensiero Pablo Picasso nei suoi Scritti afferma: “Io dipingo per dipingere … non penso di dare al mio lavoro significati particolari ... È curioso … come la gente veda nei dipinti cose che non vi sono state messe – ci ricamano sopra. Ma non ha importanza, anche se vi vedono qualcosa di diverso ciò li stimola.”