Scritto da NORMA ALESSIO.

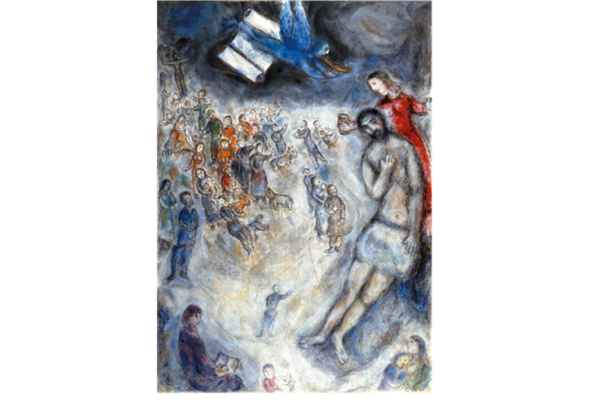

A volte, dalla sola analisi dei vari titoli abbinati ad alcuni dipinti di pittori fiamminghi del XVI secolo, non si comprende dove possa essere il riferimento religioso, ma dall’osservazione diretta cerchiamo di scoprire dove si trova.

Un esempio: “Donna con la bilancia” o “La pesatrice di perle” (1664) di Johannes Vermeer Van Delft,( riportato nella immagine di copertina) esposto alla National Gallery di Washington DC, nel quale una giovane incinta, con espressione assorta, osserva il bilancino che solleva sopra il piano del tavolo; sulla parete di destra un grande dipinto raffigura il Giudizio universale dove, sotto l’immagine di Cristo in gloria, avviene la drammatica scena in cui le anime sono giudicate. Di fronte alla giovane sta uno specchio: rimando simbolico? espressione della riflessione della propria coscienza?

L’“Ecce Homo”, conosciuto come “Scena di mercato” (1550) di Pieter Aertsen, conservato all’Alte Pinakothek di Monaco, ha sullo sfondo uno scorcio della folla davanti a Pilato, mentre il primo piano è dominato da una scena di mercato con carri e bancarelle dei venditori.

Il “Banco di macelleria, con Sacra Famiglia che distribuisce elemosine” o “Banco di macelleria, con Fuga in Egitto” (1551) è un’altra opera di Pieter Aertsen, dove il banco di una macelleria, ingombro di vari tagli di carne, è in primo piano, mentre la scena sacra, richiamata nella seconda parte del titolo del quadro, è inserita sullo sfondo, dove vediamo una scena ispirata al Vangelo di Matteo e a tradizioni apocrife, secondo le quali, durante la Fuga in Egitto Giuseppe e Maria con Gesù si soffermarono a distribuire ai poveri il poco cibo che possedevano.Sempre di Pieter Aertsen è l’opera dal titolo “Marta prepara il pranzo per Gesù” (1552) in Francia a Torlone al Museo d’Arte.

Ne “I quattro elementi: terra” (1569) alla National Gallery di Londra, di Joachim Beuckelaer, vediamo in primo piano una “natura morta”, costituita dai prodotti della terra, con due popolane intente una a promuovere la propria mercanzia e l’altra a valutare i prodotti da acquistare, rigorosamente provenienti dalla terra, da mettere nel proprio paniere. Sullo sfondo a sinistra, appena visibile, le minuscole figure della Sacra Famiglia attraversano un ponte di pietra in lontananza.

Continuando, solo dai titoli di dipinti di Joachim Beuckelaer come “La cucina ben fornita, con Gesù a casa di Marta e Maria sullo sfondo” (1566) al Rijksmuseum di Amsterdam e sempre di Pieter Aertsen “Cristo nella casa di Marta e Maria” (1552) al Kunsthistorisches Museum di Vienna, si comprende in quale modo la loro arte evidenzi la progressiva perdita di centralità e preminenza del soggetto storico o mitologico rappresentato a favore di un ruolo molto più significativo concesso al contesto quotidiano. In primo piano domina un’abbondanza di oggetti, tra i quali un gran pezzo di carne di agnello rappresentato con grande realismo, reso con colori forti, e il garofano conficcato in un pezzo di lievito non ancora pane, che rimandano il primo al sacrificio del Cristo e il secondo all’incarnazione di Gesù e al mistero eucaristico.

Ne “La pesca miracolosa“ (1563) di Joachim Beuckelaer esposta al The Paul Getty Museum di Los Angeles, è preponderante il tema del mercato del pesce elaborato all’interno del motivo classico della Pesca miracolosa e il riferimento religioso anche qui è ridotto nel paesaggio sullo sfondo della rappresentazione.

Molteplici furono i motivi di questo nuovo modo di rappresentare il “sacro”: innanzitutto un concomitante cambio di committenza, da una essenzialmente ecclesiastica con destinazione pubblica a una borghese destinata alla fruizione privata, che interessava per lo più il nuovo ceto mercantile sviluppatosi in alcune città delle Fiandre e dell’Olanda, ma quella dominante fu dovuta alla situazione politico religiosa del periodo. In Olanda, in città come Amsterdam o Haarlem, essere cattolici dalla seconda metà del XVI secolo, voleva dire essere perseguitati; i preti rischiavano di essere giustiziati dai calvinisti e anche dopo la pace comunque continuò la discriminazione e chi non era calvinista non poteva praticare il culto se non in modo clandestino. I calvinisti erano contrari alle immagini e distrussero gli ornamenti e i dipinti all’interno delle chiese; nonostante ciò la fede cattolica permaneva tra la popolazione. In questa situazione era difficile per un pittore trovare occasioni per esprimersi in quanto cattolico, così che alcuni trovarono il modo – anche se osteggiati dal radicalismo calvinista – inserendo i soggetti religiosi di dimensioni miniaturizzate contenute sullo sfondo, dietro un primo piano in cui predominano scene “di genere”, raffiguranti ambienti profani, personaggi popolari e “nature morte”.

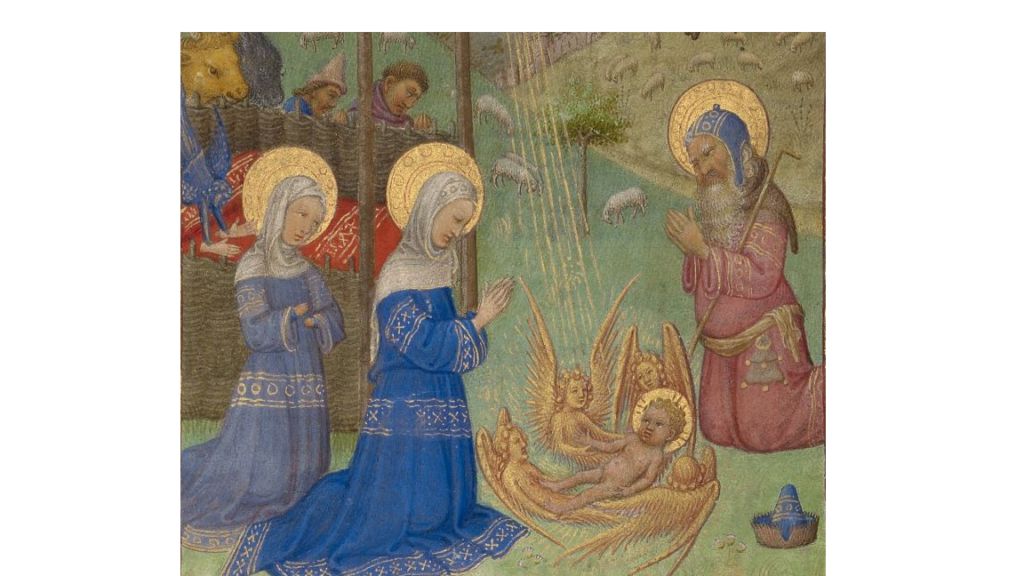

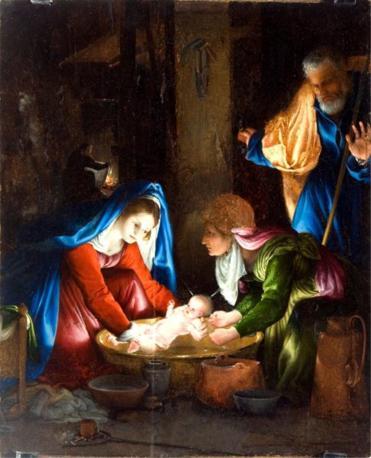

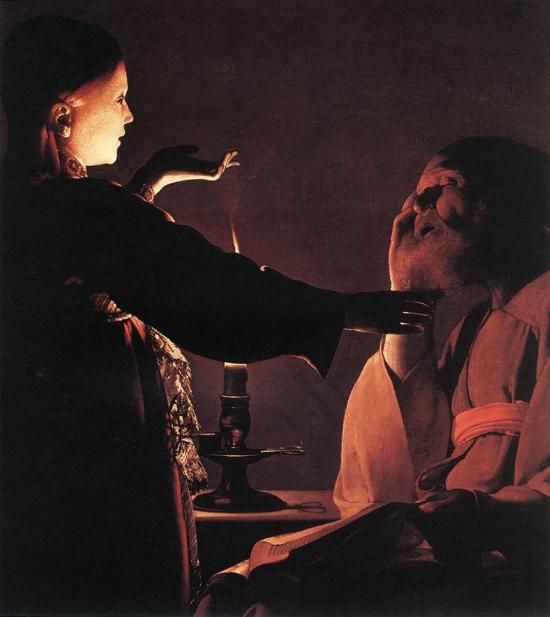

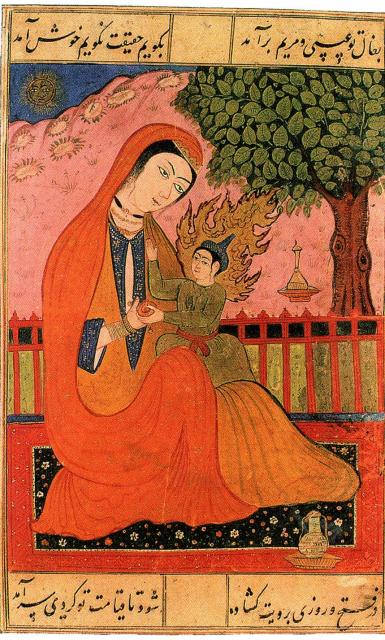

Le rappresentazioni di scene della storia sacra erano già integrati nell’arte fiamminga delle origini con oggetti vari, e l’attualizzazione degli eventi narrati nei dipinti; ora invece questi elementi, che appartengono alla scena del vissuto, guadagnano il primo piano, divenendone in apparenza il soggetto principale, resi in maniera monumentale e scenografica, mentre il sacro viene spinto sempre più sullo sfondo.Il soggetto religioso diventa all’apparenza una semplice citazione visuale ed è pertanto tollerato in quanto non più oggetto di culto, ma nascosto nella composizione della vita quotidiana.

Ma l’allusione spirituale è sempre presente.