Scritto da MARIA NISII.

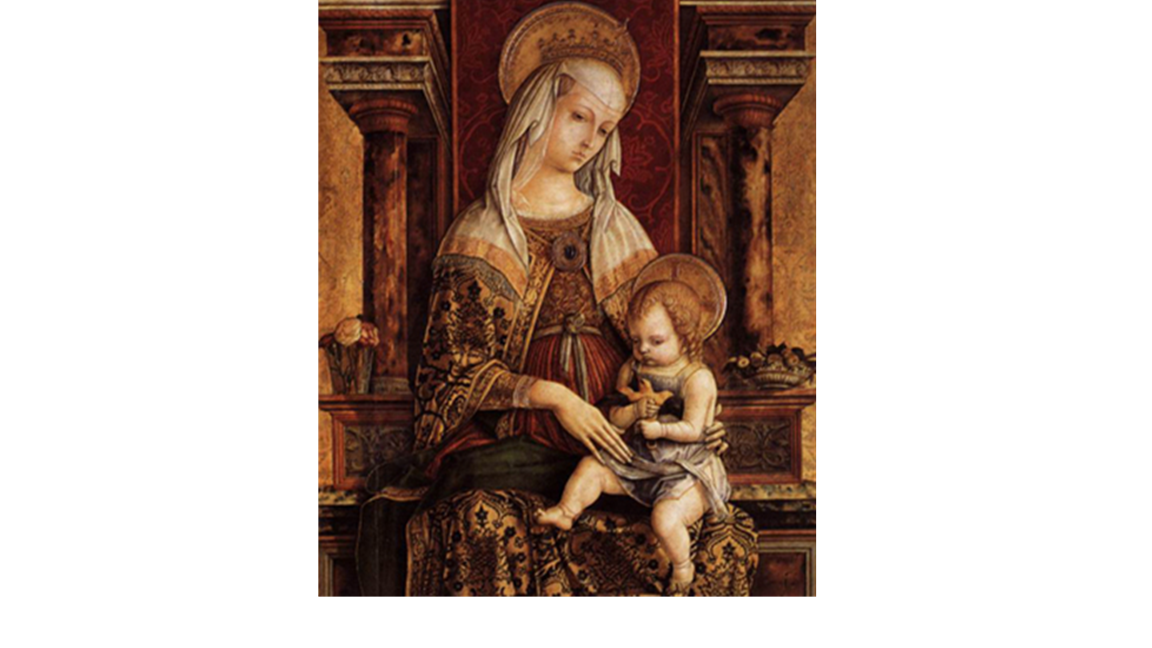

“Da quel dì che fu detto “Ave”» (Paradiso, XVI, 34) è iniziata una nuova storia, ovvero “il giorno uno della creazione” (come si esprime la Miriàm di In nome della madre di Erri De Luca) o meglio ancora il giorno che « ha tagliato il tempo in due » (secondo Lei di Mariapia Veladiano).

Inutile dire come anche quel “sì” sia stato sottoposto al vaglio delle interpretazioni, qui indispensabile perché in gioco è la libertà umana, come ben spiega la protagonista di Lei:

“…come si fa a dire che tutto è già scritto e che per capitare ha bisogno di noi?… Avrei potuto dire di no all’ Angelo? Certo che avrei potuto, altrimenti il sì non avrebbe avuto alcun valore” (Veladiano, Lei, 34).

Se Maria non avesse potuto scegliere liberamente, la salvezza non sarebbe una buona notizia: l’uomo si ridurrebbe a burattino nelle mani di Dio e la sua vita a un libro già scritto.

È nel vangelo di Luca che compare l’episodio dell’Annunciazione, a conclusione del quale arriva l’assenso di Maria – Luca è l’evangelista che dà più spazio alla sua figura, ricordandola ancora in Atti al tempo della chiesa nascente. Il racconto della visita dell’angelo pone Maria in continuità con alcune figure veterotestamentarie, sebbene si tratti della prima volta che Dio si rivolge direttamente a una donna (escludendo la divertita schermaglia con Sara o la visita alla futura mamma di Sansone). Nell’Annunciazione Maria assume autonomamente la propria vocazione, a dispetto dell’ambiente che la vorrebbe soggetta al padre e al marito, che la giovane non si preoccupa di consultare prima di accettare la chiamata divina dicendo:

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38).

“Il sì di Maria all’annunciazione andrebbe studiato in tutte le circostanze in cui si ragiona di donne, perché è quanto di più distante dall’ordine patriarcale si possa sperare di vedere… Il Signore annunciò ad Abramo, e non a Sara, che sarebbe rimasta incinta di Isacco. Fu Zaccaria e non Elisabetta a ricevere l’annuncio della gravidanza in tarda età di quel figlio che poi sarebbe diventato Giovanni il Battista. Invece questo misterioso visitatore non rispetta le regole, evita tutti i passaggi rituali del sistema tribale giudaico per rivolgersi direttamente a Maria, rendendola soggetto protagonista della scelta che più la riguarda, come è giusto oggi, ma come non era certo normale nel I secolo… Se l’angelo del Signore è un anticonformista, lei lo è di più. Per questo non accetta subito, ma si permette anche gli spazi della trattativa; al messaggero del Signore osa chiedere persino spiegazioni…” (Michela Murgia, Ave Mary, 115-6).

_____________________________________________

In copertina : Simone Martini , L’Annunciazione, 1333, Galleria degli Uffizi , Firenze.