Scritto da NORMA ALESSIO.

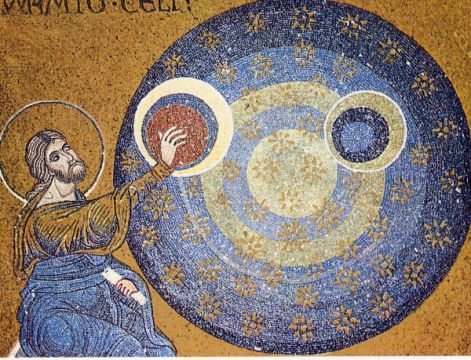

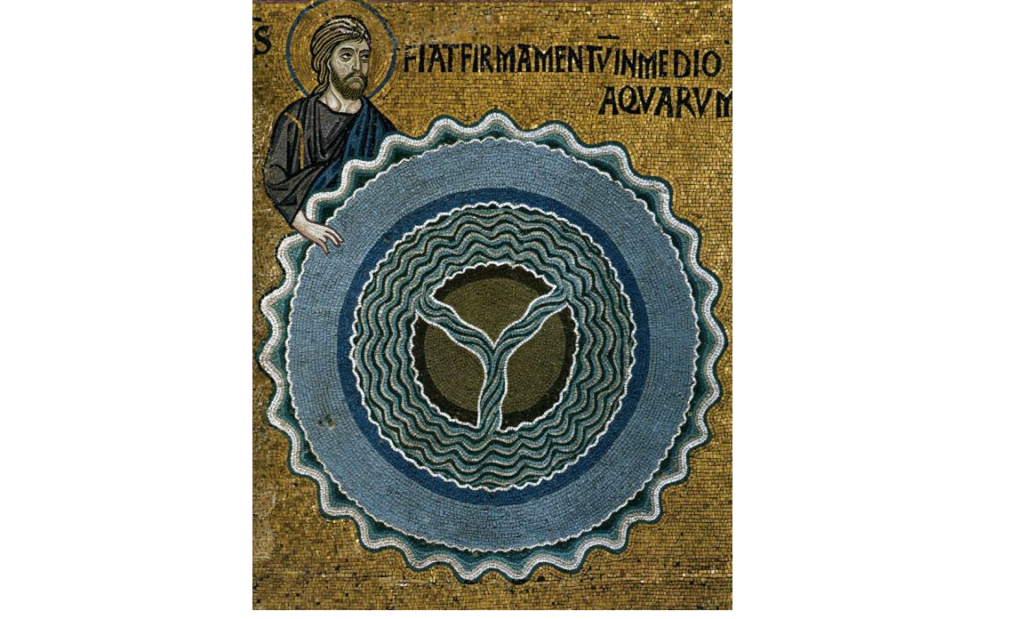

Ricca di significati simbolici è la scena della Creazione del firmamento di Palermo : l’artista ha inserito in un’unica visione le componenti dell’universo secondo la cultura biblica e orientale; il globo terrestre è una sfera di acqua e Dio sta in parte nascosto dietro l’universo e benedice, al centro la terraferma, divisa nei tre continenti allora conosciuti, Europa, Asia e Africa, circondata dall’Oceano o “acque inferiori”. Il tratto divisorio delle terre emerse è dato sinteticamente da tre mari (Mediterraneo, Ellesponto-Ponto Eusino, Mar Rosso), disposti ad Y. La fascia circolare è il “firmamento” al di sopra del quale gravitano “le acque superiori”.

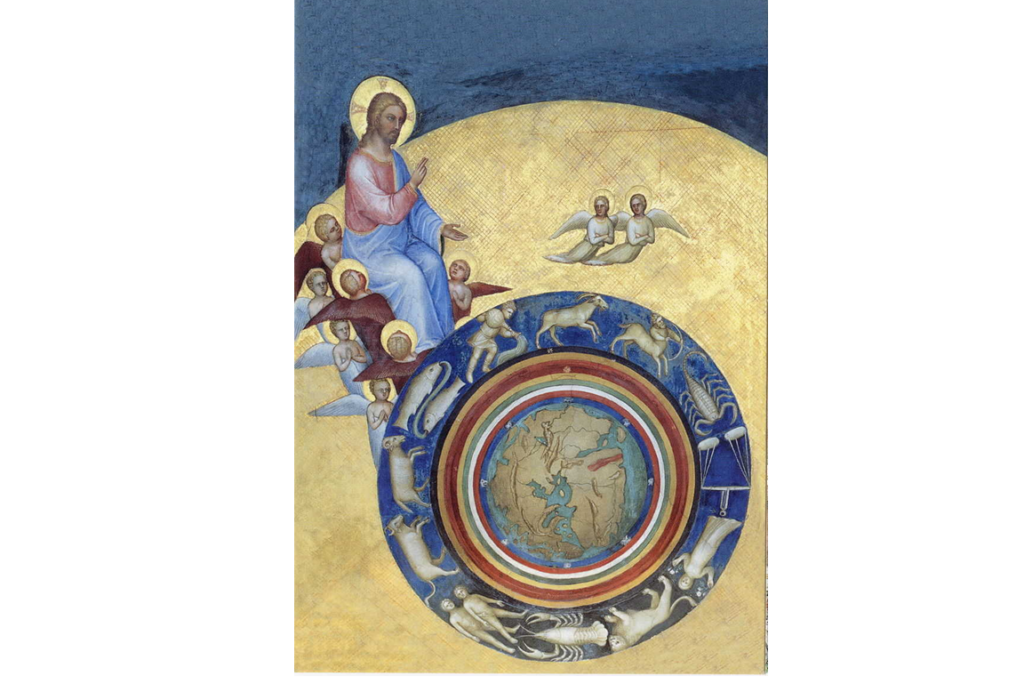

Altro particolare interessante, che evidenzia una diversa interpretazione della mano creatrice, lo troviamo ad esempio sia a Venezia nella Basilica di San Marco, che a Padova, negli affreschi della cupola del battistero di San Giovanni Battista, di Giusto de’ Menabuoi (1370-1390), dove abbiamo nell’unica scena della creazione non Dio, ma Cristo – infatti lo si riconosce dall’aureola crucifera come il Logos, cioè la “Parola”, il Verbo di Dio – che benedice il mondo appena creato dal Padre, proprio come nel prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-3) dove si afferma che In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste ; e ancora nella lettera di San Paolo ai Colossesi, dove si insiste che, attraverso Cristo “sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili” (Col 1,16a).

La forma che troviamo ripetuta nelle rappresentazioni medioevali è il cerchio, forma dai molti significati, tra i quali la perfezione, l’eternità, la figura dei cicli celesti, della rivoluzione dei pianeti e del ciclo dello zodiaco. A Padova, lo schema compositivo circolare ad anelli concentrici, ha al centro la terra, considerata allora al centro dell’universo, con la mappa del mondo con il mar Mediterraneo, la penisola Italiana e i tre continenti allora conosciuti, Europa, Asia e Africa; all’esterno i cerchi che corrispondono alle orbite di Sole, Luna e dei pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, e nell’ultima fascia lo zodiaco, quale rimando allegorico che va al di là della semplice trasposizione del passo biblico, ed esprime l’influsso degli astri sull’uomo e il mondo. Qui non troviamo la narrazione della creazione, ma abbiamo una mera interpretazione, così come in una miniatura francese del 1220 ca. della Bibbia nella Österreichische Nationalbibliothek di Vienna dove è sintetizzata in un’unica immagine: Dio, in quanto Creatore ha in mano il compasso a punta secca, che troviamo citato nel libro dei Proverbi (8,27-29) “quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull’abisso”.

Anche nell’opera di William Blake[i], che risale al 1824, esposta a Manchester, nella Withworth Art Gallery, c’è solo Dio, rappresentato come un vecchio inginocchiato frontalmente, in posizione sciolta, chinato su un compasso a punta secca, che tiene con la sinistra a braccio teso.

Un Dio completamente in azione dinamica lo troviamo rappresentato nella creazione sulla volta della Cappella Sistina (1512) . Anche qui Dio “dice”, certo, ma la parola è già concreta nel momento in cui viene emanata. Il Dio di Michelangelo non sta parlando, ha le labbra chiuse: ha occhi sicuri, la fronte corrugata in un’estrema concentrazione, mani salde e nervose. Non è un Dio che parla rimanendo immobile, è Parola che è già azione.

La stessa azione la ritroviamo nel dipinto sulla “creazione degli animali” di Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1550–1553) conservato alle Gallerie dell’Accademia a Venezia, dove manca l’iconografia consolidata e il linguaggio è privo di simboli e il contenuto è prontamente riconoscibile. La storia si concentra in un unico momento anche se perde il senso di tutto quel che resta non rappresentato, ma esprime il vigore dinamico del momento della creazione degli animali.

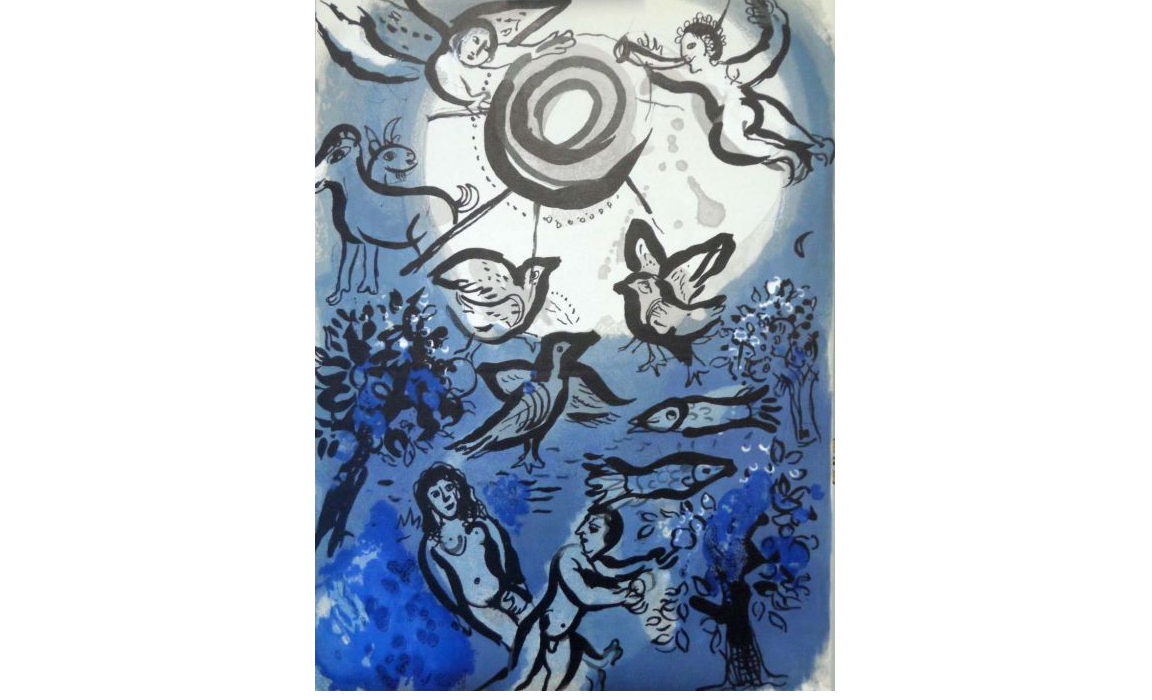

Ultimo dipinto sulla creazione che prendiamo in considerazione è una litografia del 1960, di Marc Chagall[ii], dove la narrazione scompare e prevale l’effetto visivo di forme e colori che sembrano danzare nello spazio; qui ritorniamo alla visione e alla contemplazione in cui tutto è espressione della poesia e della stupefacente bellezza del creato: non ha più nulla dell’iconografia tradizionale, non è presente direttamente Dio, ma l’Angelo di Dio, una novità che rimanda alla tradizione rabbinica che interpreta spesso Gen 1,26 (“Facciamo l’uomo…) come un invito agli angeli che collaborano alla creazione, ma idea diffusa anche nel medioevo secondo cui Dio avrebbe demandato l’opera della creazione agli angeli.

__________________________________________________________

[i] William Blake (1757-1827) poeta, musicista, pitttore e incisore, fu uno dei pochi artisti dell’inizio del XIX secolo interessati all’Antico Testamento. Di temperamento molto religioso, Blake non apparteneva ad alcuna chiesa protestante, pur senza aver mai rinnegato il suo anglicanismo. Ma fu un lettore assiduo della Bibbia e ne illustrò gli episodi principali e ciò che poteva suggerirgli in fatto di angosce, tenebre e domande senza risposta, ma anche di consolazioni, di luci abbaglianti e di incomprensibili apocalissi.

[ii] Marc Chagall (1887-1985) pittore bielorusso naturalizzato francese, d’origine ebraica chassidica

- In copertina: Michelangelo, Il volto di Dio, particolare dell’affresco della Creazione nella Cappella Sisitina.