Scritto da LORENZO CUFFINI.

Il progetto Riscrittori di Scrittura è stato pensato per promuovere la conoscenza del testo biblico nel suo valore letterario e culturale. L’approfondimento del contenuto della Bibbia viene considerato un valore importante e una chiave interpretativa fondamentale per comprendere numerose espressioni culturali e artistiche della nostra società.

Destinatari della iniziativa sono gli studenti, e il contesto ideale è quello delle ore di insegnamento della religione cattolica. Tuttavia il progetto ha un indirizzo aconfessionale e quindi non si esclude affatto che possa essere sviluppato in altri contesti didattici . Ai partecipanti è lasciata libertà di espressione, purché nel rispetto della sensibilità e delle convinzioni religiose di ciascuno.

Il primo passaggio che è richiesto all’interno dell’iniziativa è una familiarizzazione con alcune pagine della Scrittura. L’esercizio della riscrittura, infatti, richiede una padronanza preliminare del testo che deve essere riscritto o reinterpretato. Il docente dovrà provvedere a svolgere personalmente questa parte o affidarla a persona competente.

La seconda parte del progetto, invece, prevede di dare spazio alla creatività degli studenti che in varie forme potranno esercitarsi nell’arte di riformulare il messaggio veicolato dalla pagina biblica.

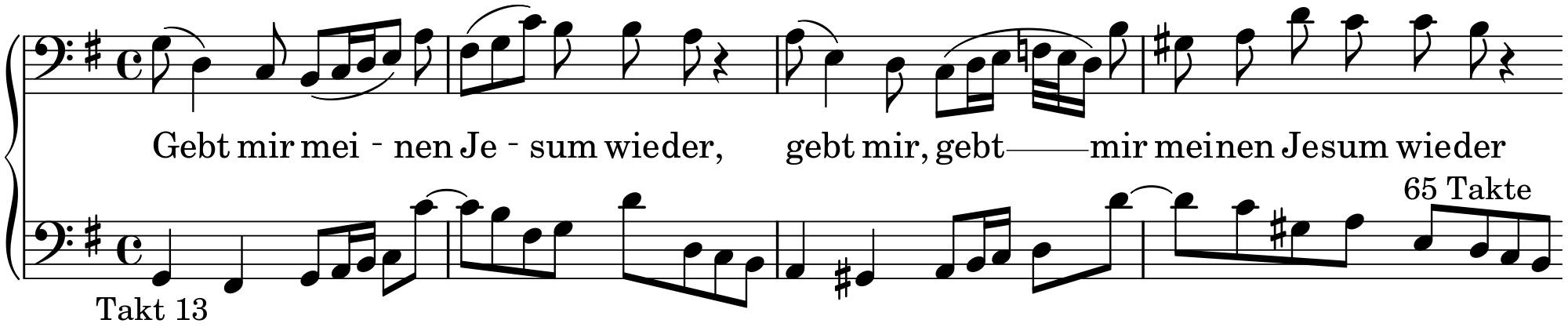

“ Un paio di anni fa – racconta la musicologa CHIARA BERTOGLIO – sono stata invitata da delle maestre elementari molto vivaci per collaborare con loro, da musicista e teologa, per un progetto sulla Bibbia a scuola.

Su loro suggerimento, avevamo creato un “rap” a partire dal meraviglioso salmo De profundis

“Anche se il genere musicale non è il mio preferito, rivedendo adesso il video mi ha colpito la bellezza delle parole e dei disegni creati dai bambini. Il testo è stato fatto interamente ed esclusivamente a partire dalle loro frasi, senza correzioni da parte degli adulti, e i disegni sono del tutto spontanei. Un meraviglioso squarcio su una fede bambina, pura ma profonda come sarebbe bello che tanti adulti potessero ancora avere.”

Si tratta di DEPROFUNDISRAP, a proposito del quale scrive Guido Mocellin, su Avvenire del 18 luglio 2018 nell’articolo ” Rap e Parola di Dio: due incroci tra il fiume Po e il lago Vittoria”

“La musica «moderna» e i testi e disegni dei bambini, accolti «senza correzioni da parte degli adulti», nulla tolgono a una delle preghiere più intense del Salterio, che anzi ci viene restituita da questo rap in tutta la sua ricchezza, comprese risonanze sociali e ambientali.” (https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/rap-e-parola-di-dio-due-incrocitra-il-fiume-po-e-il-lago-vittoria)

Come vedete, crediamo che il progetto sia innovativo e possa essere occasione di un modo nuovo di parlare di Scrittura e Religione tra i ragazzi, a scuola. Tra di loro, tra di loro e gli insegnanti, e agganciando “la materia” col mondo fuori dalla scuola. Siamo consapevoli che ci voglia tempo per far circolare l’idea, smuovere la gente, coinvolgere i docenti , organizzare gli studenti : per questo è importante dare visibilità e far conoscere sia il progetto che i primi elaborati presentati…

L’edizione 2018 si è conclusa il 31 maggio. Ma non è troppo presto per scaldare i motori in vista della prossima.

“RISCRITTORI CERCANSI”.